Concetti Chiave

- Il naturalismo francese, sviluppatosi nella seconda metà dell'Ottocento, è una corrente letteraria che descrive la società e la psicologia umana con un approccio scientifico, rappresentata principalmente da Émile Zola.

- Zola, nel suo "Romanzo Sperimentale", sostiene che il romanzo debba applicare il metodo scientifico per analizzare la realtà, osservando i personaggi come in un esperimento.

- Il naturalismo condivide con il positivismo la fiducia nel progresso scientifico e l'obiettività, proponendo una letteratura che denuncia le condizioni sociali delle classi meno abbienti.

- I narratori naturalisti come Flaubert e i fratelli de Goncourt adottano uno stile impersonale e oggettivo, influenzato dai fattori di ereditarietà, ambiente e momento storico.

- Il verismo italiano, influenzato dal naturalismo francese, si distingue per l'attenzione alla realtà contemporanea e al fatalismo, rappresentando spesso le classi contadine del sud Italia.

Indice

- Il Naturalismo Francese

- Positivismo e Naturalismo

- Taine e la Critica Letteraria

- Zola e il Romanzo Sperimentale

- Naturalismo e Verismo

- Il Positivismo e la Scienza

- Narratori del Naturalismo Francese

- Verismo e Naturalismo in Italia

- Il Realismo nella Narrativa Europea

- Il Romanzo Sperimentale di Zola

- L'Estetismo e la Bellezza

Il Naturalismo Francese

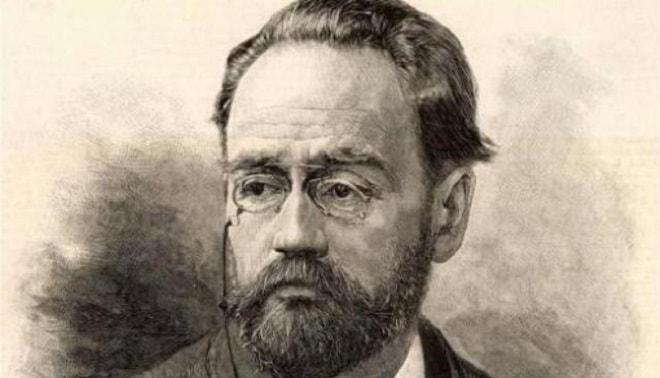

Il naturalismo francese è una corrente artistico-letteraria che si è sviluppata in Francia a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Il maggiore esponente della corrente letteraria del naturalismo è stato Emile Zola che descrive la società e la psicologia delle persone mediante i metodi che sono stati utilizzati nell'ambito delle scienze sociali. Ciò che Zola descrive nelle sue opere letterarie è sempre la realtà della vita quotidiana francese, pertanto scene semplici. La realtà viene da lui rappresentata in modo impersonale, senza coinvolgimento nelle vicende che interessano le persone che fanno parte della società francese. Viene effettuato anche un confronto con la corrente positivista, con analisi delle differenze e delle analogie principali tra le due correnti letterarie dell'Ottocento.

Positivismo e Naturalismo

Il N. si diffonde in Francia nella seconda metà dell’‘800; esso trova i propri fondamenti nel Positivismo, il pensiero basato sull’organizzazione industriale della nuova società borghese, pensiero che crede nel progresso della scienza e che crede che le applicazioni della scienza possano favorire la felicità dell’uomo.  Tale filosofia è definita “Positivismo”, perché i pensatori positivisti credono solo nei fatti positivi, ovvero quelli che si possono misurare con gli strumenti scientifici, mentre ciò che è metafisico o spirituale non interessa o è considerato solo un prodotto della materia. La scienza diventa quindi lo strumento per conoscere e migliorare la realtà a favore dell’uomo, per spiegare oggettivamente la realtà e dominarla.

Tale filosofia è definita “Positivismo”, perché i pensatori positivisti credono solo nei fatti positivi, ovvero quelli che si possono misurare con gli strumenti scientifici, mentre ciò che è metafisico o spirituale non interessa o è considerato solo un prodotto della materia. La scienza diventa quindi lo strumento per conoscere e migliorare la realtà a favore dell’uomo, per spiegare oggettivamente la realtà e dominarla.

Taine e la Critica Letteraria

Uno dei maggiori positivisti è Taine, per il quale la realtà umana è il frutto di tre fattori: la razza (fattori biologici), il momento storico e l’ambiente (fattori geografici e climatici). Taine affermò che “il vizio e la virtù non sono altro che due prodotti come lo zucchero e il vetriolo”. Taine è anche un critico letterario e propone una nuova funzione della letteratura: i romanzieri devono rappresentare la realtà con un’attenzione di tipo scientifico, senza censure ma con un’indagine caratterizzata dal massimo distacco. Egli propone alcuni modelli letterari: Balzac, Flaubert e i fratelli de Goncourt.

• Balzac è uno scrittore-scienziato autore, intorno al 1850, della “Comedie umaine”, opera che fornisce un quadro ampio della società borghese (l’autore fa una precisa analisi della società e della natura umana) e che, secondo Taine, è da prendere come esempio.

• Flaubert, autore di “Madame Bovary” (personaggio colto, che si crea un’illusione della propria vita mediocre dalla quale cerca inutilmente di fuggire, illusione che si trasformerà in delusione portando la donna al suicidio), affermò che “lo scrittore nelle sue opere deve essere come Dio”, cioè lo si deve sentire ovunque ma non lo si deve mai vedere, non devono trasparire le sue idee e opinioni. Egli sostiene il principio dell’impersonalità, caratteristico anche del Verismo: le descrizioni vengono fatte attraverso la visione dei personaggi, non attraverso il punto di vista dell’autore.

• I fratelli de Goncourt scrissero “Germinie Lacerteux”, la storia di una serva epilettica (gli autori si sono documentati anche su testi medici prima di iniziare l’opera), seguendo la vita del personaggio per arrivare alla sua rovina e alla sua morte. Nella prefazione del romanzo gli autori sostengono che nella descrizione della società francese non ci si può limitare alla borghesia, ma occorre prestare attenzione anche i ceti subalterni e dare spazio alle personalità patologiche, a tutti gli elementi della società, fornendo inoltre una descrizione minuziosa degli ambienti sociali.

Zola e il Romanzo Sperimentale

Zola: Z. è il più importante naturalista francese e la sua opera, “Il romanzo sperimentale”, rappresenta perfettamente il movimento artistico. Ne “Il romanzo sperimentale” (1880) Z. sostiene che il romanzo deve applicare il metodo scientifico all’analisi della realtà; come l’uomo è passato dallo studio della fisica (realtà inorganica) alla fisiologia (realtà organica), Z. vuole studiare la realtà spirituale e passionale, determinata da leggi fisse come quelle che regolano la fisica e la biologia, quindi il compito del romanziere è quello di scoprire tali leggi.

Il romanzo deve di conseguenza essere come la relazione di un esperimento scientifico condotto dallo scrittore, che prende un personaggio (un carattere) e lo pone in un determinato ambiente per osservare le sue reazioni (che daranno vita alla trama del romanzo). Vi è quindi il massimo distacco tra il romanziere e i personaggi.

Z. individua due leggi della realtà spirituale, che determinano i comportamenti degli uomini; egli afferma però che ce ne sono molte altre, sta agli altri romanzieri-scienziati scoprirle:

- legge dell’ereditarietà

- legge dell’ambiente

Le due leggi sono contenute e descritte nel ciclo di romanzi “Rougon-Macquart”, nella quale l’autore analizza i discendenti di una famiglia collocati in vari strati sociali, fornendo una panoramica della società francese di fine ‘800, con una precisa e particolareggiata ricostruzione di spazi, costumi e modi di vivere, riguardanti vari tipi di ambienti: mondani, aristocratici, politici, artistici, letterari, del teatro, del giornalismo, i sobborghi, i mercati generali, la Borsa, le campagne e le miniere. Z. si documenta con estremo scrupolo ed ha un atteggiamento polemico e critico verso i corrotti e ricchi ceti dirigenti e la piccola borghesia, mentre s’interessa dei ceti subalterni, ma sempre con lo scrupolo di uno scienziato: egli non idealizza gli ambienti popolari, anzi ne riproduce anche gli aspetti più ripugnanti e fu questo che gli assicurò fama e ricchezza anche se attraverso lo scandalo.

Per Z. lo scrittore ha una finzione utile nella società (visione progressista), poiché con il suo studio permette ai legislatori di conoscere meglio la società, in modo da poterla migliorare facendo leggi più adatte ad essa. Z. è un ottimista perché la società francese della seconda metà dell’‘800 è in continua crescita, quindi egli è fiducioso anche nel miglioramento delle condizioni delle classi più basse.

Naturalismo e Verismo

In Francia dalla fusione delle idee del Positivismo e del realismo si sviluppa ed afferma il Naturalismo, il cui esponente principale è Émile Zola. Egli puntava sul romanzo non più come invenzione fantastica, ma come strumento di indagine sull'uomo e sul suo ambiente, attraverso l'osservazione diretta dei fatti narrati. Il romanzo che ne esce è definito "sperimentale"; l'aggettivo tuttavia non indica, come nelle successive avanguardie, una ricerca di novità ("sperimentalismo"), ma l'uso di una scrittura che studia la realtà attraverso il metodo scientifico.

L'artista deve essere impersonale, deve agire con la stessa freddezza del chirurgo, ritagliando pezzi di vita senza pretendere di giudicare il bene e il male. Più egli scomparirà dietro le cose che narra abbandonando i suoi presupposti morali per far posto alla verità anche se brutta, più l'opera d'arte acquisterà una vita autonoma, dando l'illusione di essere indipendente anche da chi l'ha creata. Possiamo quindi affermare che il Naturalismo è caratterizzato da:

* Concretezza nella scelta dei temi;

* Popolarità della forma;

* Spostamento dell'attenzione dal passato storico alla società presente.

In Inghilterra si hanno in questo periodo opere in prosa che ritraggono la quotidianità di una società pragmatica e borghese e con l'avvento della civiltà industriale viene sollecitata l'attenzione per i problemi delle classi più umili. Tutto ciò è racchiuso nelle opere di Charles Dickens amante della semplicità e dell'umorismo.

In Francia il fenomeno è precedente a quello italiano verista: nasce a partire dal 1860-1870, in Italia invece, nel 1880, poiché quello di Capuana e Verga è un verismo frutto della conseguenza francese perché tali autori cominciano a scrivere dopo aver letto i romanzi dei colleghi d’oltralpe. La caratteristica comune ai due fenomeni è il cambiamento del modo di intendere il romanzo. Il romanzo ottocentesco era molto soggettivo, non era avulso dall’orientamento ideologico dell’autore, la sua voce si faceva sentire pesantemente nel testo (sia nei giudizi morali, sia nelle digressioni). Nasce il criterio dell’impersonalità: l’autore scompare totalmente come creatore dell’opera d’arte. E’ come un medico che analizza oggettivamente la vicenda: i fatti non devono essere interpretati, ma osservati. La maggior parte degli autori sono “medici”, che trattano i fatti e i personaggi come pazienti, come casi patologici. Si tratta del classico procedimento medico - scientifico. Si analizza la situazione e si cerca di elaborare una legge generale, si tentano di comprendere i sintomi e le cause. Il più grande esponente è Emile Zola. Quest’approccio alla realtà è stato interpretato dall’intellettuale Hippolite Taine che negli anni intorno al 1860 elaborò la teoria secondo cui tutti i comportamenti sono sempre determinati da tre elementi:

1.Race = la razza di appartenenza, il fattore ereditario, ciascun individuo ha fattori ereditari che nel bene e nel male lo influenzano sia nelle azioni sane che folli;

2.Milieu = l’ambiente sociale cui si appartiene. L’uomo è determinato dall’ambiente sociale da cui proviene;

3.Moment = il momento storico.

La combinazione di questi tre elementi determina la vita umana. Ad esempio un folle che vive in condizioni sociali disperate e in un periodo storico complesso sentirà maggiormente il peso della follia. Taine teorizzò questi tre aspetti perché se un uomo manifesta un atteggiamento sbagliato, non si può intervenire sull’indole e sul momento storico ma almeno sulla condizione sociale. Chi vive in un contesto deprivato dal punto di vista ideologico e culturale avrà atteggiamenti deviati. Se gli uomini socialmente che appartengono a queste categorie fossero elevate socialmente le loro condizioni migliorerebbero sicuramente. Il compito dell’intellettuale è mostrare una via per uscire al di fuori dei contesti degradati. La letteratura è di denuncia, di impegno sociale, l’arte serve a modificare la realtà in meglio sono caratterizzati dal progressismo e dalla fiducia. Gli ambienti rappresentati sono gli ambienti suburbani, la periferia più degradata e corrotta che affianca e circonda le grandi città come Parigi.

Il Naturalismo nasce in Francia nella seconda parte del 1800; naturalismo sta a indicare che in questo periodo anche l’arte, in particolare la letteratura, viene considerata una disciplina naturale, alla quale si può applicare il metodo scientifico. Il Naturalismo è quindi considerato l'aspetto letterario del positivismo, ideato dal filosofo Auguste Compte, e da cui eredita l’attenzione per la realtà, l’uso del metodo scientifico e la fiducia nel progresso. Infatti il movimento Naturalista accosta la letteratura alle realtà e la indaga avvalendosi del metodo scientifico, facendo particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle classi più umili, in quanto in quest’ultime sono più evidenti i fattori che condizionano la vita dell'uomo, ovvero ambiente ed ereditarietà. Anche lo stile si adegua a questo nuovo contenuto, si adopera infatti un linguaggio semplice, antiletterario e perfettamente aderente all’ambiente ed ai personaggi, utilizzando se necessario anche il dialetto ed il gergo. Il Naturalismo condivide con il Positivismo l'attenzione e la fiducia nel progresso, infatti gli scrittori naturalisti, pur narrando le tristi condizioni di vita degli umili e mettendo in evidenza gli aspetti negativi della società, sono convinti che attraverso la loro denuncia tutto possa migliorare.

I canoni fondamentali di questa letteratura sono l’oggettività, lo scrittore deve infatti partire da avvenimenti realmente accaduti e ricostruirli secondo la relazione causa-Effetto; l’impersonalità, lo scrittore non deve imporre le sue idee, i sui sentimenti, i sui giudizi e non deve parteggiare per i sui personaggi, ma ha l’obbligo di esporre i fatti in modo freddo e distaccato, come un fotografo; la scientificità, lo scrittore deve tener conto delle leggi scientifiche che regolano la società e tutte le azioni umane devono essere analizzate alla luce dell'ambiente e dell'ereditarietà.

Tra i massimi teorici del naturalismo troviamo Honorè De Balzac, il quale afferma che lo scrittore deve essere solamente il regista del bene e del male, e che la società umana assomiglia alla natura: “ La società fa degli uomini, a seconda dell’ambiente in cui si svolge la vita, tante specie diverse quanti sono gli animali nella zoologia”. Balzac scrisse inoltre la "Commedia Umana", una raccolta di 91 romanzi nei quali vengono descritti uomini appartenenti a diversi contesti sociali. I maggiori esponenti del Naturalismo furono Gustave Flaubert, che scrisse “Madame Bovary”, romanzo narrante le vicende della signora Emma Bovary, moglie di un ufficiale sanitario, che si dà all'adulterio e vive al di sopra dei suoi mezzi per sfuggire alla noia ed alla vuotezza della vita di provincia, e Emile Zolà, che si forma come scrittore sulle idee di Balzac e del fisiologo Claude Bernard. Grazie a quest’ultimo scrisse infatti "La Medicina Sperimentale", opera in cui sostiene che un romanzo debba essere costruito come un esperimento di laboratorio. Secondo Zolà infatti lo scrittore deve essere uno sperimentatore ed andare alla ricerca delle relazioni che ci sono tra causa ed effetto, deve inoltre riprodurre l'esperienza vissuta, e quindi, come uno scienziato, deve far ricorso all'esperienza diretta.

Verismo: Lo scrittore è lo strumento di critica sociale e del progresso.

Lo scrittore deve indagare con metodo scientifico ed utilizzare il metodo deterministico (risalire alla causa per arrivare ad una soluzione attraverso la conseguenza in maniera obbiettiva per determinare le leggi che regolano il comportamento umano. Infatti studiando i mali che affliggono la società si possono trovare quelle cure che consentiranno di utilizzare rimedi più efficaci.

Nei suoi romanzi denuncia ciò che affligge la società e sollecita il popolo ad agire poiché crede nel progresso e lo descrive come un evento positivo.

Vuole rappresentare il VERO attraverso il metodo scientifico, assume un atteggiamento di fiducia incondizionata nella scienza, poiché secondo lui ha portato un progresso sempre più destinato nel tempo a migliorare le sorti dell’intera umanità.

Vero della scienza--> rappresenta la realtà attraverso la concatenazione di causa effetto

Il romanzo naturalista deve esporre i fatti secondo l’ordine con cui si svolgono i fatti secondo l’ordine naturale, quindi senza anticipazioni o posticipazioni di alcuni eventi.

Il narratore deve essere assolutamente impersonale e deve scomparire dietro l’azione che rappresenta, anche se poi non ci riuscirà del tutto, per esempio nell’Assomoir si può notare in alcuni tratti che la narrazione non è del solito linguaggio popolare ma emerge il narratore colto, con un linguaggio diverso da quello dei personaggi del racconto.

Naturalismo:Lo scrittore verghiano non ha niente a che fare con lo ‘’scienziato’’ del naturalismo, questo perché Verga non crede nel progresso e nel metodo scientifico come ci credeva Zola.

Pur rifacendosi all’esperienza del Naturalismo, egli da origine ad una tecnica innovativa ed originale.

EMILE ZOLA: Protagonisti. Masse popolari di Parigi Vive in un paese industrializzato; Opera: esperimento Lo scrittore è lo strumento di critica sociale e del progresso. Lo scrittore deve indagare con metodo scientifico ed utilizzare il metodo deterministico (risalire alla causa per arrivare ad una soluzione attraverso la conseguenza in maniera obbiettiva per determinare le leggi che regolano il comportamento umano. Infatti studiando i mali che affliggono la società si possono trovare quelle cure che consentiranno di utilizzare rimedi più efficaci. Nei suoi romanzi denuncia ciò che affligge la società e sollecita il popolo ad agire poiché crede nel progresso e lo descrive come un evento positivo. Vuole rappresentare il vero attraverso il metodo scientifico, assume un atteggiamento di fiducia incondizionata nella scienza, poiché secondo lui ha portato un progresso sempre più destinato nel tempo a migliorare le sorti dell’intera umanità.

VERO DELLA SCIENZA: rappresenta la realtà attraverso la concatenazione di causa effetto Il romanzo naturalista deve esporre i fatti secondo l’ordine con cui si svolgono i fatti secondo l’ordine naturale, quindi senza anticipazioni o posticipazioni di alcuni eventi. Il narratore deve essere assolutamente impersonale e deve scomparire dietro l’azione che rappresenta, anche se poi non ci riuscirà del tutto, per esempio nell’Assomoir si può notare in alcuni tratti che la narrazione non è del solito linguaggio popolare ma emerge il narratore colto, con un linguaggio diverso da quello dei personaggi del racconto.

GIOVANNI VERGA/ARTISTA/VERISMO: Protagonisti: Masse contadine del sud Italia.

Vive in un paese non ancora industrializzato con un rapporto di tipo coloniale tra nord e sud.

Lo scrittore verghiano non ha niente a che fare con lo ‘’scienziato’’ del naturalismo, questo perché Verga non crede nel progresso e nel metodo scientifico come ci credeva Zola.

Pur rifacendosi all’esperienza del Naturalismo, egli da origine ad una tecnica innovativa ed originale.

• CANONE DELL’IMPERSONALITA’

Lo scrittore deve eclissarsi, cioè non deve apparire nel narrato, il suo punto di vista non si deve mai avvertire poiché l’opera deve sembrare essersi fatta da sé.

• FOCALIZZAZIONE INTERNA

• TECNICA DELLA REGRESSIONE

Il narratore condivide la cultura e la mentalità dei personaggi, la voce narrante commenta e giudica i fatti in base alla visione elementare e rozza della collettività popolare per dare un effetto più realistico

• MIMESI

Il linguaggio dev’essere adeguato all’ambiente descritto

• STRANIAMENTO

Racconta i fatti con un’ottica deformata per farli apparire il contrario di quello che sono

• METAFORA DELL’OSTRICA

Si basa sulla convinzione che i deboli e i poveri debbano rimanere attaccati ai valori della famiglia, al lavoro e alla tradizione per evitare che il ‘’pesce’’ vorace, cioè il progresso, li divori. Come l’ostrica che vive sicura finchè essa non si stacca dallo scoglio, così l’uomo vive sicuro finchè non comincia ad aver smanie di miglioramento.

(PESSIMISMO: non crede che la scienza possa favorire il miglioramento della società, poiché la natura umana finisce per rimanere uguale a se stessa) il progresso visto da lontano è una cosa grandiosa, ma se si analisìzza da più vicino si potranno notare tutte le vittime che esso ha causato.

Vuole rappresentare il VERO DELL’ARTE poiché l’opera deve staccarsi dall’autore, deve sembrare essersi fatta da sé.

Il Positivismo e la Scienza

IL POSITIVISMO: I tratti fondamentali della filosofia positivistica sono che:

la scienza è l’unica forma di conoscenza certa e il suo metodo deve essere considerato come paradigma da estendere a tutti i saperi;

il metodo scientifico va esteso allo studio dell’uomo, sia come singolo (tramite la psicologia sperimentale), sia come essere sociale (tramite la sociologia);

il progresso della civiltà umana è segnato da quello della scienza;

compito della filosofia è trovare tratti comuni tra le varie scienze per costruire un metodo che possa fungere da modello di riferimento.

La filosofia positivistica diventa una mentalità egemone per motivi storico – politici, quali: la caduta della spinta ideale romantica della borghesia ormai al potere che chiede una visione del mondo più realistica; il ruolo fondamentale assunto dalla scienza nella seconda rivoluzione industriale; la giustificazione offerta dal social – darwinismo al nazionalismo e all’imperialismo visto come civilizzazione.

Nel positivismo si possono distinguere tre momenti, espressi da Comte, Mill e Darwin.

Comte enuncia i principi essenziali del Positivismo, che sono il richiamo al metodo scientifico, l’osservabilità dei fenomeni e il procedimento induttivo per ricavare regole e leggi con cui è possibile fare previsioni.

Egli elabora inoltre una filosofia della storia, secondo la quale il divenire umano passa attraverso tre stadi: teologico, metafisico e positivo. E crede che si possa costruire una scienza del comportamento sociale umano, vale a dire la sociologia.

Mill individua nel metodo induttivo il procedimento basilare delle scienze naturali e ne ricava un induttivismo sociale che lo porta su posizioni democratiche.

Darwin sostiene che:

le specie si evolvono secondo variazioni biologiche che sono casuali e minime, delle quali sono mantenute solo quelle che consentono la sopravvivenza della specie;

all’interno di ogni specie, e tra le specie stesse, esiste la lotta per la sopravvivenza che fa emergere il migliore;

anche l’uomo è frutto dell’evoluzione che intacca sia il creazionismo religioso, sia la presunta superiorità dell’essere umano rispetto agli animali.

Le sue teorie vengono trasferite in campo sociale e danno vita a due tendenze contraddittorie: una che sostiene che nella lotta sociale è legittimo che vinca il migliore come singolo, classe, nazione o razza; una che sostiene che l’uomo non vive in un mondo naturale ma in società, per cui la selezione è frutto di scelte politiche e sociali.

Narratori del Naturalismo Francese

IL NATURALISMO: I narratori del naturalismo francese, tra i quali si trovano Flaubert, i fratelli de Goncourt e Zola, adottano i seguenti criteri di costruzione del romanzo:

il narratore è come uno scienziato dell’animo umano;

i soggetti devono essere reali e osservabili nella realtà contemporanea;

la narrazione deve essere impersonale e oggettiva e il racconto deve sembrare “farsi da sé”, perciò si avrà una prosa precisa priva di effusioni sentimentali e attenta ad adottare il linguaggio dei personaggi.

Questi criteri dipendono da precisi fattori, che sono l’ereditarietà, l’ambiente e il momento storico. Essi sono i parametri con cui osservare e descrivere le azioni dei personaggi, e anche gli elementi che determinano la catena delle cause e degli effetti in cui è inserita l’azione dell’uomo. A questi elementi viene dato un peso diverso per cui: se si considerano più determinanti l’ambiente e l’ereditarietà, si avrà un atteggiamento fatalistico che rende impossibile qualsiasi mutamento sociale; mentre se si considera più determinante il momento storico si avrà una critica sociale all’ordine costituito.

Flaubert, pur non aderendo a nessuna corrente, può essere considerato maestro sia del Naturalismo, per l’impersonalità dello stile e del linguaggio, sia del Decadentismo, per il vuoto interiore che viene colmato con fantasie morbose e disastrose per l’esistenza (Madame Bovary).

Verismo e Naturalismo in Italia

IL VERISMO: Il Verismo, che è il termine con cui si diffonde in Italia il Naturalismo francese, presenta, rispetto al Naturalismo stesso, una serie di differenze anche di contenuto, legate alla specificità del contesto storico. Esse consistono nel fatto che, mentre il Naturalismo francese fa prevalere il momento storico come fattore decisivo e lo intreccia con scelte ideologiche, il Verismo sembra collocarsi più sul versante stilistico che su quello ideologico e guarda la realtà contemporanea con occhi rivolti all’indietro, cercando nel presente le permanenze di un passato ancestrale, dando luogo non ad una critica, ma ad una naturalizzazione dei fenomeni sociali. Per questo nel Verismo prevalgono gli elementi della permanenza, dell’ereditarietà e della perennità degli ambienti. Da ciò emerge il concetto di “fatalismo”, per cui la storia umana sarebbe solo manifestazione di una più generale evoluzione naturale, e quindi nulla è possibile fare e nessuno ha responsabilità politiche per ciò che sta accadendo.

Nell’area del Verismo si trovano alcuni autori che si collocano a cavallo tra Positivismo e Decadentismo:

Capuana, che è uno dei diffusori del Verismo, cui aderisce perché deluso dall’esperienza di unificazione ma bisognoso di adesione al reale dopo le delusioni dell’ideale. Egli si richiama al Naturalismo francese ma ne coglie soprattutto l’aspetto letterario dell’impersonalità dello stile e ne critica l’eccessiva presenza di contenuti scientifici, sostenendo invece che l’arte non è riducibile alla scienza, ma deve conservare una propria autonomia (tema che sarà sviluppato nel Decadentismo con il concetto dell’arte per l’arte).

NATURALISMO E VERISMO: IL PROGRESSO E LE NUOVE CORRENTI FILOSOFICHE: L’ottocento è il secolo in cui si sviluppano la modernità e il progresso. Le nuove scoperte scientifico-tecnologiche, la nascita di città sempre più estese, e, di conseguenza, la vita sempre più veloce e frenetica, sconvolgono totalmente i modi di vedere e di vivere la vita quotidiana, e i rapporti fra uomo e natura.

Tutto questo, dalla seconda metà del secolo, darà vita a due atteggiamenti fra loro contrapposti, che staranno alla base delle poetiche del naturalismo (che avrà un atteggiamento positivo e fiducioso nei confronti della scienza) e, successivamente, del decadentismo che , al contrario, rivendicherà quelle “corrispondence” tra uomo e natura, ormai impossibili, alla base della poetica di Baudelaire.

Occupiamoci intanto del primo atteggiamento. In questo periodo l’idea di progresso diventa senso comune, e si diffonde un idea della storia “progressista” basata fondamentalmente su tre punti:

IL NUOVO E IL GIOVANE SONO PORTATORI DI VALORI POSITIVI, MENTRE CIO CHE E’ VECCHIO RISULTA ARRETRATO E NEGATIVO.

IL MIGLIORAMENTO MATERIALE DIPENDE DALLE SCOPERTE SCINETIFICHE E COINCIDE CON QUELLO SPIRITUALE.

TUTTO IL MONDO PARTECIPA ALLO SVILUPPO DI CONSEGUENZA LE AREE PIU’ ARRETRATE DOVRANNO PRENDERE ESEMPIO DA QUELLE PIU’ SVILUPPATE.

In questa mentalità influiscono nuove culture filosofiche: il neopositivismo di “Comte” e l’evoluzionismo di Darwin e Spencer. Secondo Comte l’unica conoscenza possibile è quella scientifica; l’umanità è passata dagli stadi più bassi (metafisico e teologico) allo stadio “positivo” corrispondente all’era del progresso. Si nota una certa influenza dell’illuminismo ma è già presente l’idea di progresso. Successivamente con Darwin questo concetto assumerà una connotazione evoluzionistica fondata sulla “lotta per la vita” e la “selezione naturale”, tema che Spencer applicherà al contesto sociale. Risulteranno quindi naturali e necessarie le divisioni del lavoro e le classi sociali, poiché parte dell’evoluzione, ed ogni azione che intervenga in questa dinamica (per esempio aiutare gli strati sociali più deboli) rischia di contrastare l’evoluzione e ritardare quindi il progresso (darwinismo sociale).

IL NATURALISMO FRANCESE: Questa cultura filosofica sta alla base di Verismo e Naturalismo, quest’ultimo nato come corrente letteraria tra il 1865 ed il 1870 con l’uscita del romanzo Germinie Lacerteux dei fratelli “Gouncourt”. Nella prefazione del romanzo si vuole contrapporre al “falso” romanzo romantico un romanzo “vero”, costruito con scrupolo scientifico. Si afferma inoltre che anche il “quarto stato” ha diritto di essere presente all’interno dei romanzi.

Tutti questi aspetti interessano molto E. Zola che dedica una recensione al romanzo e poco dopo si dichiara scrittore naturalista. Zola nel 1871 pubblica il primo libro del ciclo dei Rougon-Macquart, la cui prefazione rappresenta un vero e proprio manifesto del naturalismo: lo scrittore vuole dimostrare come le leggi dell’ereditarietà possano condizionare un’intera famiglia. Ma i punti fondamentali del romanzo naturalista sono espressi in una raccolta di saggi dell’autore con l’emblematico titolo di Roman Experimental e sono:

RIFIUTO DELLA LETTERATURA ROMANTICA POICHE’ IDEALISTICA E QUINDI BASATA SUI SENTIMENTI INVECE CHE SULLA REALTA’ OGGETTIVA.

AFFERMAZIONE DEL CANONE DELL’IMPERSONALITA’.

RIFIUTO DEI CANONI TRADIZIONALI DEL BELLO: TUTTO CIO’ CHE E’ VERO, ANCHE SE BRUTTO E DEGRADATO, RISULTA BELLO E MORALE.

IMPOSTAZINOE SCIENTIFICA DELLA NARRAZIONE.

PRIMATO DEL ROMANZO NELLA LETTERATURA.

RAPPRESENTAZIONE DI TUTTI I GRADINI DELLA SCALA SOCIALE.

Per quanto riguarda il linguaggio si ricorre spesso a quello popolare: al realismo dei contenuti viene associato un realismo linguistico che troverà più ampio spazio nel Verismo di Verga.

I ROUGON-MACQUART DI ZOLA E L’INFLUENZA DELLO SCRITTORE IN ITALIA: I Rougon-Maquart sono un ciclo di venti romanzi collegati fra loro dai legami patologici determinati dalle leggi dell’ ereditarietà. In questo esperimento Zola vuole fornire la storia naturale e sociale di una famiglia (e nello stesso tempo dell’ intera società francese), sotto l’impero di Napoleone 3, partendo dal gradino sociale più basso (la fortuna dei Rougon) per arrivare a quello più alto (Il dottor Pascal): come voleva la filosofia positivista; Zola infatti si rifà a Darwin e a Comte e segue i criteri del determinismo materialistico prodotto dall’ ambiente, dall’eredità e dal contesto storico.

Per quanto cerchi di attuare un modello di scrittura impersonale, si notano spesso nei suoi romanzi, simpatie verso le lotte delle masse popolari. Zola era infatti un intellettuale democratico che non ha mai esitato a porsi in prima persona di fronte a questioni anti-democratiche (si ricordi il caso Dreyfus, che gli costò un anno di carcere, scampato fuggendo in Inghilterra).

Questo aspetto di Zola non influenzò affatto quegli intellettuali italiani che si dedicarono al progetto di un romanzo moderno anche in Italia (ovvero coloro che fonderanno il verismo). Questo fatto è facilmente spiegabile se si tengono di conto le provenienze e gli ambiti sociali degli scrittori: Zola era di mentalità più “progressista” in quanto di Parigi (al tempo capitale del progresso) e quotidianamente a contatto con il sottoproletariato urbano; al contrario i veristi erano grandi proprietari terrieri, in maggioranza meridionali, quindi con una mentalità molto conservatrice (si pensi che Verga riteneva il progresso una cosa catastrofica). I futuri Veristi furono colpiti piuttosto (soprattutto dopo l’uscita de l’ammazzatoio) dallo stile e il linguaggio “completamente inerenti al soggetto” (ovvero coerenti con l’ambiente sociale rappresentato) e dal fatto che per la prima volta le masse popolari, insieme al loro squallore e alla loro miseria, diventavano protagonisti del romanzo.

IL VERISMO: In Italia, soprattutto dopo la conclusione della questione romana (probabilmente grazie anche all’ intensificarsi delle vie di comunicazione), si assiste ad un allargamento delle basi della cultura e della letteratura nazionale, che accoglie i vari contributi europei, ed in particolare quelli della narrativa francese. Infatti fu proprio dopo una recensione fatta da Capuana al romanzo l’ammazzatoio del francese Zola (apparsa nel 1877 sul corriere della sera), che cominciò a prendere piede l’intenzione, fra alcuni letterati italiani, di progettare la nascita, anche nel nostro paese, del romanzo moderno.

Questo doveva ovviamente prendere spunto dal Naturalismo francese, ma vi furono alcune differenze tra le due correnti, che devono essere chiare: i veristi mettono da parte l’aspetto scientifico e sociale del romanzo naturalista, attribuendo maggiore importanza all’ impersonalità della narrazione e all’ adeguamento dello stile al soggetto rappresentato; teoria, quest’ ultima, che fu ripresa in modo particolarmente efficace da Verga, e che sarà la base di tutta la poetica verista.

Ma a prescindere dalla minore importanza data agli aspetti sopraelencati, i veristi riprendono comunque pienamente il positivismo, facendo proprie la concezione deterministica e la teoria della necessità di muovere da livelli bassi per descrivere “l’alto”.

Possiamo dunque dire che le differenze tra verismo e naturalismo sono queste:

Riduzione del naturalismo ad un metodo di scrittura

Maggiore importanza attribuita all’ aspetto formale (canone dell’ impersonalità, forma inerente al soggetto…)

Minore impegno sociale

Differenza di contenuti: non vengono descritti più operai, ma masse contadine; e ciò che viene messo in primo piano è la questione meridionale.

Ma la parentesi verista sarà destinata a chiudersi tra il 1889 e il 1991 (con l’uscita di Myricae e Il piacere), per lasciar spazio a quella corrente che probabilmente non ci ha ancora del tutto abbandonato: il DECADENTISMO.

Il Realismo nella Narrativa Europea

Verso la fine dell’Ottocento, per influsso della corrente positivista, si sviluppò la tendenza al realismo nella narrativa europea. Nacque un’esigenza di analisi scientifica della realtà e una volontà di rappresentazione oggettiva. Un primo esempio di realismo si ritrova i Gustave Flaubert con il romanzo “Madame Bovary”. Si passa così da una lettaratura romantica, caratterizzata da eroismo e soggettività, all’impersonalità del realismo, narrativa caratterizzata da un metodo impietoso, proprio come quello delle scienze e da una completa invisibilità dell’autore.

“Madame Bovary”: Un ufficiale sanitario, Charles Bovary sposa una donna più grande di lui, che però muore prematuramente. Rimasto vedovo, si risposa con una bella ragazza, Emma Rouault, impregnata di desideri di lusso, vagheggiamenti che le provengono dalla lettura di romanzi. Charles è benestante, ma anche noioso e maldestro. Emma crede che la nascita di un maschio "curerà" il loro matrimonio. Quando partorisce una figlia, si convince che la propria vita sia finita. Charles decide che per Emma ci vuole un cambio di scena, e si trasferisce in un altro villaggio. Emma accetta il corteggiamento di un giovane studente, che sembra condividere con lei il gusto per le "cose più belle della vita". Quando Léon se ne va per motivi di studio, Emma intraprende una relazione con un ricco proprietario terriero. Confusa dai suoi fantasiosi vagheggiamenti romantici, Emma escogita un piano per fuggire con lui. Lui rompe l'accordo la sera precedente a quella dell'architettata fuga. Lo shock è tale che Emma si ammala gravemente. Una sera Emma incontra di nuovo lo studente. I due iniziano una relazione. Al contempo, Emma sta spendendo esorbitanti somme di denaro. Dopo che i suoi amanti le hanno rifiutato il denaro per pagare il debito, Emma ingoia dell'arsenico e muore. Dopo poco tempo muore a sua volta il marito e la figlia della coppia rimane orfana.

Alle origini del Naturalismo francese, nella seconda metà degli anni sessanta dell’ottocento, vi è il romanzo dei fratelli de Gouncourt “Germinie Lacerteux”. Narra la storia di un’umile domestica divisa fra la serietà della vita di lavoro e un’esigenza viziosa e dissoluta, trascorsa fra la miseria e la prostituzione. Tuttavia, il fatto che nel romanzo si tratti di una domestica, cioè di un annesso della borghesia, indica che ancora non si è entrati nel naturalismo vero e proprio.

Il Romanzo Sperimentale di Zola

Con il “Romanzo Sperimentale” di Emile Zola vengono codificati tutti i precetti del Naturalismo. Muovendo dalle tesi del fisiologo francese Claude Bernard, che afferma la necessità di applicare il metodo scientifico anche alla fisiologia e alla medicina, Zola arriva alla conclusione che anche la rappresentazione artistica necessita di un metodo scientifico. I principi teorizzati da Zola si ritrovano nei romanzi “Teresa Raquin”, che narra di un delitto passionale, e nel ciclo dei “Rougon-Maquart”, narrante la storia di vari personaggi che appartengono ad una doppia genealogia con uno stesso antenato comune. Questo ciclo di romanzi dimostra come l’agire umano sia condizionato, da un lato, dall’ereditarietà, dall’altro, dal contesto sociale, che funziona da catalizzatore per tendenze innate. Zola cercò, inoltre, di rappresentare ogni ambito delle classi sociali più umili dai proletari in “Ventre di Parigi”, agli operai in “Assomoir”, i minatori in “Germinal” e i contadini in “Terra”. I romanzi di Zola sono anche caratterizzati dal Determinismo scientifico.

• Determinismo scientifico:

• - Momento storico;

• - Ambiente;

• - Cultura.

“L’Assomoir” (1877)

Settimo romanzo del ciclo dei “Rougon-Maquart”, ha al centro la figura di Gervaise. Lei, una lavandaia, è sposata con il marito Lantier, un cappellaio, poco fedele al matrimonio. Lantier ben presto fugge con una giovane, Adele, abbandonando Gervaise con i due figli. Rimasta sola accetta la corte di un operaio zincatore, Monsieur Coupeau. Gervaise, riuscita a migliorare notevolmente la sua vita, cadrà presto nell’alcolismo, insieme al compagno. La figlia Nanà, abbandonerà la vita familiare e Gervaise ben presto si ritroverà a prostituirsi e morirà a causa della fame, del freddo e dell’alcool.

• Tuttavia, ben presto, la ricerca dell’idealità e della perfezione che trascende la realtà si sostituì all’esigenza di raccontare i fenomeni così come appaiono. Nel 1884 uscì in Francia il romanzo “Controcorrente” di Huysmans che distrusse tutti i canoni del Naturalismo.

L'Estetismo e la Bellezza

L’estetismo: Questo fenomeno è dominato dall’idea di bellezza, che caratterizza ogni ambito della vita. In contrasto con l’industrializzazione e la massificazione, l’estetismo propone una forma di vita superiore, che si distacca da quella reale, fornendo quasi una via di fuga dalla società.

In Inghilterra l’estetismo vide il suo principale esponente in Oscar Wilde, con il suo romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”, che narra le vicende di un giovane il cui ritratto invecchia al suo posto. La mancanza di senso morale di Dorian Gray aumenta con il passare del tempo e ben presto distruggerà il ritratto, ponendo fine definitivamente alla sua vita.

“Controcorrente”

Jean Des Esseintes, il protagonista, nobile, annoiato dalla vita dissipata condotta fino ad allora, decide di allontanarsi da Parigi. Si ritira in una sorta di eremitaggio e si costruisce una nuova vita, a partire dalla casa. Il romanzo dedica sedici capitoli all’intellettualistica sistemazione che Des Esseintes studia per la propria esistenza. Esclude soprattutto ogni contatto con la società massificata.

Il genio dell’estetismo basa la sua vita su due principi: l’artificio (la realtà è noiosa, l’esteta si astrae dalla realtà e ne crea una nuova) e menzogna (la realtà astratta è quella vera).

Autori che hanno contribuito al presente documento: maciste_lody, Dammacco, willozzo94, Naikes1, henri0894.

Per approfondimenti, vedi anche:

Naturalismo - Caratteristiche generali

Naturalismo - Tratti fondamentali

Domande da interrogazione

- Qual è il ruolo di Emile Zola nel movimento del Naturalismo francese?

- Come si differenzia il Naturalismo dal Positivismo?

- Quali sono le caratteristiche principali del Naturalismo secondo Taine?

- In che modo il Verismo italiano si differenzia dal Naturalismo francese?

- Qual è l'approccio di Zola verso la società e il progresso?

Emile Zola è considerato il principale esponente del Naturalismo francese. Ha applicato il metodo scientifico all'analisi della realtà nei suoi romanzi, come illustrato ne "Il romanzo sperimentale", e ha esplorato le leggi dell'ereditarietà e dell'ambiente nei suoi lavori, in particolare nel ciclo "Rougon-Macquart".

Il Naturalismo si basa su principi del Positivismo, ma si concentra sull'applicazione del metodo scientifico alla letteratura per rappresentare la realtà sociale e psicologica. Mentre il Positivismo si focalizza sulla scienza e il progresso, il Naturalismo utilizza questi concetti per esplorare la condizione umana attraverso la narrativa.

Taine, un importante positivista, ha identificato tre fattori che determinano la realtà umana: la razza, l'ambiente e il momento storico. Questi elementi influenzano i comportamenti umani e sono centrali nella rappresentazione letteraria del Naturalismo, che deve essere oggettiva e scientifica.

Il Verismo italiano, pur ispirandosi al Naturalismo francese, si concentra più sullo stile che sull'ideologia. Mentre il Naturalismo enfatizza il momento storico, il Verismo si focalizza sull'ereditarietà e la perennità degli ambienti, adottando un approccio più fatalistico e meno critico verso i fenomeni sociali.

Zola adotta un approccio ottimista verso la società e il progresso, credendo che la letteratura possa aiutare a migliorare la società attraverso la denuncia delle sue ingiustizie. Egli vede il romanzo come uno strumento per comprendere e migliorare le condizioni sociali, con fiducia nel progresso scientifico e sociale.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo