Concetti Chiave

- Sigmund Freud, nato nel 1856, è il fondatore della psicoanalisi e ha influenzato notevolmente la filosofia e la psicologia del suo tempo, nonostante non fosse un filosofo di professione.

- La psicoanalisi di Freud distingue tra psicosi e nevrosi, con quest'ultima trattabile attraverso la terapia psicanalitica, focalizzata sull'eliminazione delle cause piuttosto che dei sintomi.

- Freud introduce il concetto di tre componenti psichiche: l'Es, guidato dal principio di piacere; l'Io, che si sviluppa secondo il principio di realtà; e il Super-io, che rappresenta la coscienza morale.

- La formazione del carattere secondo Freud avviene principalmente nei primi sei anni di vita attraverso le fasi orale, anale e fallica, influenzando profondamente il comportamento adulto.

- Freud analizza anche il ruolo della pulsione di morte come limite umano, proponendo che le nevrosi di guerra e la ripetizione di incubi non siano sempre legate al principio di piacere.

Questo appunto di Filosofia descrive Sigmund Freud, proponendo una descrizione articolata in due aspetti principali: la vita del fondatore della psicoanalisi, e la spiegazione dei principali temi del pensiero filosofico di Freud.

Indice

- Biografia di Sigmund Freud

- La Psicoanalisi e il metodo psicoanalitico elaborato da Freud

- La formazione del carattere secondo Freud

- La concezione di terapia secondo Freud

- L’Interpretazione dei sogni secondo Freud

- Freud: Al di là del principio del piacere

- Freud e la psicologia dell’arte

- Freud: Disagio della civiltà

Biografia di Sigmund Freud

Sigmund Freud nacque nel 1856 a Freiberg da una famiglia di origine ebraica. I suoi studi si svolsero a Vienna, dove egli frequentò il ginnasio, concludendolo nel 1873 e iscrivendosi subito dopo alla facoltà di medicina, laureandosi nel 1881. Durante i suoi anni come studente inizia a svolgere un'attività di ricerca presso il laboratorio di neurofisiologia di Ernst Brücke. Nonostante le soddisfazioni ottenute in campo scientifico mediante il lavoro su alcuni progetti, decide di abbandonare la ricerca e dedicarsi alla pratica clinica. Freud inizia a lavorare presso l'ospedale di Vienna, ottenendo la qualifica di assistente nel reparto psichiatrico. Nel 1885 vince una borsa di studio, che gli consente di recarsi a Parigi (alla Salpêtrière) diventando allievo di Charcot, noto in tutto il mondo come clinico dell'isteria e come praticante di ipnosi. Charcot, attraverso lo studio della persona sotto ipnosi era arrivato alla conclusione che era falsa la tesi, allora molto accreditata, secondo la quale i disturbi psichici sono causati da danni celebrali permanenti (perciò una persona pazza ha qualcosa nel cervello che non funziona). Ad esempio, sotto ipnosi persone che erano soggette ad attacchi di panico, non ne soffrivano più. Al suo ritorno a Vienna Freud si sposa. Nel decennio 1886-96 la sua vita cambia notevolmente: sono anni di intenso impegno famigliare e professionale. Nel 1896 muore il padre e Freud vive un periodo di grande sofferenza, che affronterà attraverso l'analisi dei suoi stessi conflitti profondi. L'autoanalisi sarà soprattutto una analisi approfondita dei suoi stessi sogni. Nel 1900 viene pubblicato il poderoso risultato del lavoro svolto da Freud su sé stesso e con i suoi pazienti: "L'interpretazione dei sogni". Nel 1902 è nominato professore straordinario. Tra il 1904 e il 1905 vengono pubblicate due delle sue maggiori opere: "Psicopatologia della vita quotidiana"(parla della dimenticanza delle azioni della vita quotidiana, spiegate attraverso la psicoanalisi) e "Tre saggi sulla teoria sessuale". Queste due pubblicazioni rendono lo studioso celebre e ambito come terapeuta. Nel 1908 viene organizzato il primo congresso internazionale di psicoanalisi: università inglesi e statunitensi lo invitano a tenere conferenze sulla teoria e sul metodo da lui elaborato. Pubblica “Introduzione alla psicoanalisi”, opera divisa in due parti. Nel 1920 pubblica “Al di là del principio di piacere”, che segna una svolta del suo pensiero. Nel 1930 pubblica “Il disagio della civiltà”, che tratta di temi antropologici. Pur non essendo un filosofo (in quanto conosce bene solamente Schopenhauer e Nietzsche) ha notevolmente influenzato la filosofia del tempo. Infatti, i filosofi venuti dopo le teorizzazioni freudiane si trovano a dover considerare nel proprio pensiero anche l'inconscio. Con l'avvento del nazismo la psicoanalisi viene fortemente osteggiata in quanto "scienza ebraica". Nel 1933 a Berlino vengono bruciati i testi psicoanalitici. Nel 1938, quando i nazisti entrano a Vienna, Freud decide di emigrare con la famiglia a Londra, dove morirà un anno dopo, nel 1939.La Psicoanalisi e il metodo psicoanalitico elaborato da Freud

Mediante la pratica clinica presso il reparto psichiatrico Freud capisce che le malattie mentali non sono paragonabili ad una mancata funzionalità del cervello, ma spesso hanno altre cause, in tal modo si rende conto che le malattie mentali non sono malattie puramente fisiologiche. Partendo da questo presupposto Freud distingue i disturbi mentali in due categorie:- Psicosi: è caratterizzata da una scissione interiore, si verifica quando una persona crede di essere un'altra. Si può esemplificare con la pazzia, follia. Se una persona è malata di psicosi, la psicoanalisi non può far nulla.

- Nevrosi: comprende le manie e le fobie e l'isteria.

- Soddisfatta, ho sete e quindi bevo

- Repressa, supponiamo che io ho fame però sto guardando un bel film. Decido di aspettare e quindi la pulsione risulta repressa, perché si è consapevoli di aver rinviato il compiacimento.

- Rimossa, si ha quando una persona è totalmente presa da un'attività che non sente la pulsione. In questo caso non si ha la consapevolezza del rinvio. Più in generale, la rimozione può essere concepita come un'operazione con la quale il soggetto cerca di respingere nell'inconscio immagini e ricordi che gli risultano spiacevoli, perché legate a desideri contrari a norme morali o sociali interiorizzate dalla persona.

- Sublimata, la pulsione prende una direzione diversa. Secondo Freud i sacerdoti cattolici che fanno il voto di castità reprimono la pulsione sessuale, e questa energia viene indirizzata verso altre vie; per questo motivo si tratta di sublimazione. Un altro esempio di sublimazione è quello dell'artista.

- Il conscio è consapevole

- preconscio e inconscio sono inconsapevoli.

Egli definisce tre tendenze della mente umana, ovvero tre istanze psichiche:

- IO

- ES (pronome neutro tedesco, corrispondente al latino id)

- SUPER-IO

- L'es è inconscio in gran parte. Fame, sete, sonno sono consapevoli. Gli impulsi sessuali non sempre sono consapevoli. L'es è guidato dal principio di piacere (il principio che ci porta a scegliere le azioni che rendono massimo il piacere e minimo il dolore immediati causati dall'azione). Il bambino nel primo anno di vita impara a fare i conti con la realtà e non segue più solo ciò che desidera.

- L'io è dato dalla struttura razionale di una persona. Es: se si avvicina una candela accesa a un bambino di pochi mesi, il bambino cercherà di toccarla, gli piacciono la luminosità e la forma mobile della fiamma, e si scotterà. Riavvicinando la candela il bambino non la toccherà più, perché ha imparato dall'esperienza (principio di realtà). L'io nasce come correzione del principio di piacere e segue il principio di realtà. Il bambino, a cui piacerebbe toccare la fiamma, non la tocca più per il principio di realtà; perciò, fa qualcosa che va contro il suo piacere immediato. Quindi mentre l'es è innato, l'io nasce nei primi mesi di vita.

- Il super-io è una sorta di coscienza morale: una serie di divieti che impediscono di fare certi atti che il bambino assorbe dall'ambiente, in particolare dai genitori o da altre figure adulte, dai 3 ai 6 anni.

La formazione del carattere secondo Freud

Il Temperamento può essere definito come la parte innata del carattere di una persona, mentre il carattere in senso stretto è la parte acquisita durante il corso della vita mediante l'esperienza. Come un nuotatore vince la gara non solo perché ha talento, ma anche perché si è allenato, così la componente acquisita è più importante di quella innata. Un soggetto può anche avere un quoziente intellettivo eccezionale, ma se non esercita il pensiero si troverà sullo stesso piano di quello che ha un quoziente intellettivo minore, ma a sua differenza è "allenato". Quindi la parte innata è ridimensionata da quella acquisita, che è molto importante. L'idea rivoluzionaria di Freud è che la parte acquisita del carattere si forma dalla nascita fino ai 6 anni. Vi sono tre fasi in cui si forma il carattere, fasi che possono essere vissute in modo gratificante o frustrante, cosa che influenza profondamente il carattere:- Orale: primo anno di vita. La massima forma di piacere è la suzione del latte materno, anche per il contatto fisico con la madre. Gli studi affermano che il bambino si sente un tutt'uno con la madre fino ai 6 mesi, non percependosi come persona autonoma. In questa fase il bambino prova questo piacere principale attraverso la bocca. Se si vive in maniera gratificante questa fase, si sviluppa l'ottimismo e una forte autostima di sé. Se invece la fase orale è vissuta come frustrante si tende al pessimismo e alla depressione. Questa esperienza è diversa da bambino a bambino per il diverso comportamento della mamma nei suoi confronti. Se il bambino ha uno sviluppo normale, positivo (che lo aiuta a crescere) avviene il passaggio naturale alla fase successiva. Se invece lo sviluppo è difficoltoso il carattere orale tende a fissarsi e non evolve naturalmente, perciò alcuni aspetti di questa fase rimangono nelle fasi successive: Esempi di comportamento o di bisogno riconducibili a fissazione di caratteri orali:

- eccessiva dipendenza dalle altre persone;

- eccessivo bisogno di affetto;

- paura di essere abbandonati;

- narcisismo;

- golosità;

- fumo;

- bacio;

- masticare compulsivamente.

- Anale, fase che aveva destato più incredulità al tempo. Da 1 a 2 anni. Secondo Freud nella fase anale il maggior piacere del bambino è nel defecare, il bambino vede le feci come un regalo ai genitori. In questa fase viene creato un valore simbolico nella defecazione. Se il carattere anale si fissa e non evolve naturalmente, rimangono nella vita adulta alcune caratteristiche:

- possessività;

- scrupolosità eccessiva;

- ossessività;

- masochismo;

- autolesionismo;

- aggressività (mascherata o manifesta).

- Fallica, va dai 3 ai 6 anni. La fase prende il nome in riferimento al complesso di Edipo re. Freud mutua questa metafora dal mondo classico per indicare che il bambino maschio inizialmente ha come unico riferimento la madre, poi inizia a capire che la madre è innamorata del padre e che quindi il padre ha un ruolo all'interno della famiglia. Si crea così un rapporto ambivalente tra bambino e padre. Siccome il bambino vede che la madre è innamorata del padre, vuole essere il padre. Perciò il bambino inizia a temere il padre perché lo vede come un rivale, e teme inconsciamente, di essere castrato dal padre. Si ha quindi un difficile equilibrio tra il desiderio di imitare il padre e la paura verso di lui. Lo sviluppo equilibrato del bambino, secondo Freud, è dato da un giusto equilibrio tra ammirazione, imitazione e paura del padre. La paura del padre porta a non avere desideri incestuosi. La mancata identificazione del padre secondo Freud può portare all'omosessualità, che per Freud è patologica, all'impotenza (l'uomo identifica le altre donne come la madre) o al dongiovannismo. La paura (di essere castrati) è all'origine della nascita del super-io. I divieti morali nascono inizialmente dal timore e sono in gran parte inconsci. Il divieto dell'incesto non viene dato dalla ragione, ma è fissato dentro di noi, è un tabù.

Sono queste le tre fasi di formazione del carattere; tuttavia, durante il corso della vita possono verificarsi delle regressioni: eventi traumatici dal punto di vista psicologico che fanno regredire alla fase precedente, come il ritorno a tendenze inconsce che si sarebbero già dovute oltrepassare. A questo sono dovute le disfunzioni sessuali. Alle tre fasi durante le quali avviene la formazione del carattere Freud aggiunge due ulteriori fasi:

- 6-11 anni: fase di latenza (non succede nulla di rilevante per la formazione del carattere);

- 12-16 anni: fase preadolescenziale che può portare a esaltare alcuni aspetti del carattere ma sono cambiamenti del tutto marginali, rispetto a quelli infantili.

La concezione di terapia secondo Freud

La terapia non è farmacologica e nemmeno chirurgica, ma è verbale. La sua durata è di molti anni. Il paziente viene fatto sdraiare su un lettino, l'analista sta alle spalle per non metterlo in imbarazzo. La terapia si basa su:- interpretazione dei sogni

- analisi dei lapsus e degli atti mancati

- sistema di associazioni libere

L’Interpretazione dei sogni secondo Freud

Nel sogno Freud distingue un contenuto manifesto e un contenuto latente. Freud chiama contenuto manifesto del sogno il racconto del sogno. Mentre il contenuto latente del sogno è il suo significato nascosto. C'è quindi un significato nascosto diverso dal contenuto manifesto. Il sogno, come ogni scelta, è controllato dal super-io, che censura e vieta, paragonato ad una guardia in un castello. Secondo Freud nel sogno avviene la manifestazione dei desideri che durante la veglia non si riescono ad esprimere, esprimendosi in maniera subdola nel sogno. Perciò il sogno è espressione di un desiderio. Solo chi conosce bene le esperienze infantili di una persona può interpretare i sogni. Secondo Freud ci sono dei meccanismi classici che si verificano ripetutamente nel sogno che possono aiutare a ricostruire ciò che è latente: Lo spostamento si ha quando un personaggio del sogno manifesto, non è quello che è nel racconto del sogno, ma è un altro. Es: una donna sogna di essere picchiata dal marito. La persona nel contenuto manifesto è il marito, mentre nel contenuto latente è un'altra persona (per esempio il padre). Questo avviene perché se il personaggio fosse quello vero il desiderio risulterebbe più chiaro e quindi il super-io dovrebbe intervenire censurando.La condensazione è per Freud uno dei caratteri più rilevanti del sogno: il contenuto manifesto del sogno è scarno, laconico, povero rispetto alla ricchezza dei pensieri e delle emozioni espresse nell'atto di sognare. L'interpretazione del sogno non esaurisce quasi mai tutti i significati latenti presenti nel sogno stesso. Un esempio semplice di condensazione si ha quando un personaggio del sogno assume le sembianze di un'altra persona durante lo svolgimento del sogno, pur mantenendosi continuità di ruolo. Oppure un personaggio del contenuto manifesto manifesta i caratteri e il ruolo emotivo di due. Il simbolismo è la presenza di simboli abbastanza universali, mentre per Freud il simbolismo rappresenta unicamente un fatto pratico che viene sfruttato per interpretare i sogni (concezione metodologica). Secondo Freud il compito dello psicanalista è individuare le rimozioni infantili che hanno causato il sintomo nevrotico e cercare di eliminarlo radicalmente, oppure se non ci si riesce, solo il fatto che il paziente è consapevole della sua situazione costituisce già un già un passo avanti, un risultato parziale della cura. Sorge però un problema pratico: siccome le nevrosi nascono dall'attività del super-io che, ha bloccato il soddisfacimento delle pulsioni dell'es, esistono delle forme di difesa inconscia. Il paziente che va dallo psicanalista da un lato desidera farsi curare, eliminando le cause della sua infelicità, quindi accanto al desiderio di cambiare vi è anche un desiderio inconscio di difesa, e queste difese sono difficili da vincere da parte dello psicanalista. Perciò non basta una motivazione razionale del paziente, ma occorre, per vincere questa resistenza, il transfert, un meccanismo di immedesimazione, empatia, che si viene a creare tra paziente e medico. Questo perché il paziente sente che il medico è lì per aiutare. È come se il paziente si "innamorasse" del medico, ha un atteggiamento di benevolenza che lo porta a pensare che se non collabora delude il medico. Questo feeling emotivo aiuta notevolmente la rimozione delle difese del super-io. Al transfert si contrappone un controtransfert: anche il medico si affeziona al paziente; quindi, il medico potrebbe inconsciamente tendere a proteggere il paziente; per esempio per evitare che soffra potrebbe non andare a fondo del problema.

Il transfert è perciò benefico per l'efficacia della cura, mentre il controtransfert va tenuto sotto controllo. Se il medico è consapevole del fatto che potrebbe affezionarsi (anche per una sorta di narcisismo, perché si sente ammirato e stimato dal paziente) deve stare attento a non farsi condizionare. Per evitare che avvenga il controtransfert è necessario che il medico si stato precedentemente psicoanalizzato (la cosiddetta analisi didattica). Freud, essendo il primo psicanalista, era motivato dal desiderio di scoprire i meccanismi di funzionamento della psiche umana e in questo modo ha creato autonomamente in sé l'autoconsapevolezza per il ridimensionamento del controtransfert.

Freud: Al di là del principio del piacere

Al di là del principio di piacere è un’opera pubblicata nel 1920, nella quale si notano dei cambiamenti nel pensiero di Freud. Molti soldati tornati dalla trincea alla fine della prima guerra mondiale avevano incubi continui. Si trattava delle cosiddette nevrosi di guerra. Freud era ormai uno psicanalista conosciuto, per cui gli fu affidato il compito di analizzare le nevrosi di guerra. Questo lavoro di indagine lo porta a scoprire nuovi elementi, che lo fanno dubitare quanto aveva ritenuto fino a quel momento. Secondo Freud i comportamenti umani sono determinati sulla base del principio di piacere, che ci induce a cercare il piacere e evitare il dolore, consapevole e inconsapevole, principio che guida l'es, ma quando si forma l'io, seguono anche il principio di realtà: se un'azione ci provoca un piacere immediato, ma poi un dolore molto più grave in seguito, noi cerchiamo di evitarla. Prendiamo in considerazione i sogni di un nevrotico di guerra. Siccome il sogno è espressione di un desiderio, allora anche l'incubo potrebbe esprimere un desiderio, che sicuramente non era di rivivere la paura e l'angoscia che si provavano nel sogno. Esaminando i nevrotici di guerra Freud conclude che in molti casi non si riesce a trovare un motivo (un desiderio inconscio di qualcosa di piacevole) per sogni così ricorrenti. Non c'è un motivo per cui si sogna sempre la trincea a cui non sono collegati elementi positivi, ma c'è solo una coazione di ripetere il sogno che non dipende dal principio di piacere. Prova così a ribaltare la sua teoria: afferma che l'uomo è mosso da due principi:- L'istinto vitale, eros o pulsione di vita: si manifesta nel principio di piacere e nel principio di realtà.

- La pulsione di morte, Thanatos: una pulsione ci fa tendere a tornare allo stato inorganico. È la tendenza a lasciarci andare, a non reagire.

Freud: Disagio della civiltà

Disagio della civiltà è un’opera scritta nel 1930, nella quale Freud riflette circa la società della sua epoca, in cui afferma che la società è fatta da leggi e regole che servono a imbrigliare le pulsioni. Perché la civiltà esista, la società deve contenere le nostre pulsioni. È vero che il super-io causa delle nevrosi, però non bisogna pensare che se non ci fosse il super-io le cose andrebbero meglio, perché senza di esso non si avrebbe la civilizzazione. Il super-io ha anche la funzione di contenere l'aggressività, la pulsione di morte intrinseca alla natura umana. L'infelicità provocata dalle nevrosi è un prezzo da pagare perché sussista la civiltà; perciò, chi vede solo il lato negativo del super-io coglie solo un aspetto parziale della realtà. Se il super-io fosse meno forte e presente, l'uomo non sarebbe in grado di intrattenere rapporti sociali con le altre persone, perciò la civiltà collasserebbe. Per Freud il desiderio incestuoso è un desiderio inaccettabile per la società, ma è meglio la sua sublimazione piuttosto che la rimozione. La psicoanalisi deve lenire i danni del super-io senza arrivare allo sradicamento di esso. Affinché venga ridotto il disagio sul singolo si interviene con la terapia, mentre a livello sociale si agevolano tutti i meccanismi di sublimazione (che rende meno drammatico il fatto di rimuovere le pulsioni). La sublimazione rende meno drammatico il rimuovere le pulsioni. Alcune pulsioni vanno sublimate in attività che coinvolgono la mente: è un modo sano per bloccare le tendenze antisociali dell'uomo (che sono l'aggressività derivata dalla pulsione di morte e le libidini che sono incompatibili con la società).

Freud e la psicologia dell’arte

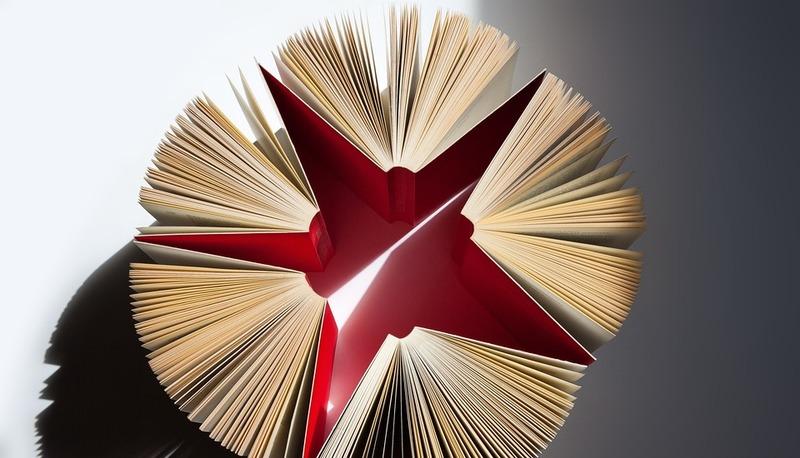

Rispetto alla teoria psicanalitica Freud affronta anche il tema dell’arte; infatti, la teoria psicanalitica ha rappresentato il primo esempio in assoluto di psicologia dell’arte, la quale ha come oggetto di studio il binomio artista/opera creata. Freud affronta il tema dell’arte avvalendosi del metodo empirico, motivo per cui si avvale degli stessi strumenti utilizzati per l’elaborazione della psicanalisi: associazioni, lapsus e sogni, concentrandosi però sull’analisi del contenuto delle opere, considerate come punto di partenza mediante cui andare ad indagare i conflitti interni all’artista e l’inconscio degli artisti, i quali secondo lo psicanalista emergono mediante la raffigurazione delle opere. In questo processo, Freud definisce l’arte come una produzione creativa adottata al fine di liberare l’individuo/artista dai conflitti che dimorano nell’inconscio. Infatti, ipotizzando che il momento della creazione fosse percepito dall’artista come uno sfogo delle emozioni, afferma che il momento della creazione funge da fase liberatoria dell’energia psichica, che consente il passaggio delle emozioni dall’inconscio al piano conscio della consapevolezza. Nello studio dell’arte Freud afferma che l’atto creativo soddisfa istinti e pulsioni che dimorano nell’inconscio dell’artista e che sono resi accettabili socialmente proprio dalla stessa forma espressiva che assume l’opera. Secondo Freud, l’arte si basa sul principio di Sublimazione, attraverso cui l’artista riesce a dare forma alle proprie pulsioni. Infine, Freud giudica l’arte e le creazioni artistiche come forme di nevrosi, definendo il processo artistico come il risultato di un adattamento mal riuscito alla realtà; per fare ciò l’artista mette in gioco inconsciamente i propri meccanismi di difesa, quali la sublimazione, la simbolizzazione e l’appagamento.Per ulteriori approfondimenti su Freud e sulle sue teorie vedi anche qua

Domande da interrogazione

- Quali sono i principali contributi di Sigmund Freud alla psicoanalisi?

- Come si forma il carattere secondo Freud?

- In cosa consiste la terapia psicoanalitica di Freud?

- Cosa rappresenta l'opera "Al di là del principio del piacere"?

- Qual è il significato del "Disagio della civiltà" secondo Freud?

Sigmund Freud ha fondato la psicoanalisi, distinguendo tra psicosi e nevrosi, e ha sviluppato il concetto di pulsioni, tra cui la libido. Ha introdotto l'idea di conscio e inconscio e le tre istanze psichiche: Io, Es, e Super-Io.

Freud sostiene che il carattere si forma nei primi sei anni di vita attraverso tre fasi: orale, anale e fallica. Ogni fase può influenzare il carattere in modo gratificante o frustrante, determinando tratti come ottimismo o pessimismo.

La terapia psicoanalitica di Freud è verbale e si basa su interpretazione dei sogni, analisi dei lapsus e atti mancati, e associazioni libere. Si svolge su un lungo periodo e mira a portare alla luce le motivazioni inconsce.

"Al di là del principio del piacere" segna un cambiamento nel pensiero di Freud, introducendo la pulsione di morte (Thanatos) accanto all'istinto vitale (Eros), per spiegare comportamenti umani non riconducibili al solo principio di piacere.

Nel "Disagio della civiltà", Freud riflette su come le leggi e regole sociali imbrigliano le pulsioni umane. Il super-io, pur causando nevrosi, è essenziale per la civiltà, e la psicoanalisi deve mitigare i suoi effetti senza eliminarlo.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo