Concetti Chiave

- Giacomo Leopardi, nato a Recanati nel 1798 e morto a Napoli nel 1837, affrontò una vita segnata da difficoltà familiari e malattie, che influenzarono profondamente la sua poetica.

- Leopardi sviluppò la sua poetica attorno al concetto di "doppio pessimismo", bilanciando la razionalità con il desiderio di una natura benevola, opponendosi al progresso moderno e al romanticismo.

- Le "Operette morali" sono una serie di prose filosofiche che esplorano temi come l'infelicità umana, l'antropocentrismo e la natura del piacere e della morte.

- Lo "Zibaldone dei pensieri" è un diario personale di riflessioni che Leopardi non intendeva pubblicare, offrendo uno sguardo approfondito sul suo pensiero filosofico.

- Il "Ciclo di Aspasia" rappresenta un rinnovamento poetico basato sull'esperienza amorosa non ricambiata per Fanny Targioni Tozzetti, esplorando la relazione tra amore e felicità.

Questo appunto di Letteratura Italiana riguarda la vita, il sistema filosofico e la poetica del maggior poeta dell'Ottocento italiano: Giacomo Leopardi. Con l'analisi delle sue opere.

Indice

La vita

Giacomo Leopardi nasce a Recanati il 29 Giugno del 1798 e muore a Napoli il 14 giugno 1837. È il primo figlio della Marchese Adelaide e del conte Monaldo, che erano cugini. La condizione di vita all'interno della sua famiglia non è facile: il padre è estremamente severo e la madre è molto distaccata. Queste difficoltà, però, faranno di Leopardi il Leopardi che oggi conosciamo, anche grazie alla biblioteca del padre e agli studi presso la scuola dei gesuiti: una grandissima fonte di risorse per il piccolo Giacomo. Egli infatti iniziò a scrivere in latino e greco dai suoi nove anni. Tra il 1806 ed il 1816 iniziò il suo studio "matto e disperatissimo" come scrisse lui stesso e quindi cominciano a nascere le prime composizioni: Storia dell'astronomia, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, molti versi e molti discorsi, quasi tutti incentrati sul tema della letteratura classica antica. Tra il 1815 e il 1816 invece Leopardi conosce una forte trasformazione: non terminerà mai i suoi studi sugli scrittori del passato ma si aprirà agli scrittori moderni per ampliare il suo sapere. Alcuni esempi: Alfieri, Foscolo, Monti, Goethe. Scritto in questo periodo sarà L'Inno a Nettuno.Questi anni sono però gli stessi che vedranno Leopardi ammalarsi di una grave scoliosi che lo porterà alla nevrosi e alla depressione. Oggi Leopardi è ricordato, tra le altre innumerevoli cose, per il suo pessimismo storico che sicuramente, almeno in parte, è dovuto alla difficoltà di una vita piena di malattie.

A diciannove anni Giacomo sente l'urgenza, quindi, di uscire, non solo dagli studi arcaici, ma dal suo paese e dalla sua famiglia. È a questo punto che comincia la stesura dello Zibaldone, un diario di impressioni nettamente differenti dalle precedenti, e soprattutto trova il primo amore, la cugina Gertrude Lazzari, per la quale scriverà l'Elegia I che verrà poi impressa nei Canti. Tra il 1819 e il 1822 continua però a vivere a Recanti, dove le tensioni con la famiglia si fanno sempre più presenti. Ma, di nuovo, queste delusioni lo portavano ad opere magnifiche come: La vita solitaria, Il sogno, L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, Lo spavento notturno.

Numerosi furono i tentativi di fuga, sempre scoperti dalla sua famiglia, finché finalmente nel 1822 Giacomo riesce ad abbandonare Recanati per recarsi a Roma. Qui però subisce un'ulteriore delusione: tutto gli sembra squallido e sporco, tutto lo lascia indifferente. In particolare si era immaginato una città decisamente differente, con molta meno corruzione e soprattutto prostituzione. Nel 1825, lascia nuovamente Recanati, per andare questa volta a Milano, ma di nuovo l'ambiente è ostile, soprattutto per la sua salute, decide quindi di soggiornare per un anno a Bologna. In questo periodo avviene la frequentazione di Monti, e l'innamoramento non ricambiato della contessa Malvezzi. È a questo punto che usciranno le Operette morali. Questo nuovo momento rasserenante, sia a livello compositivo sia fisico e mentale, termina una volta tornato a Recanati. Molti sono gli aiuti da parte di amici e conoscenti toscani, ma altrettanti saranno i declini obbligati perché la sua condizione non gli permetteva di spostarsi e vivere ovunque. Sempre in questi mesi, si innamora per la terza volta, ma questa follemente, dell'affascinante Fanny Tozzetti, per la quale scriverà il Ciclo di Aspasia, una raccolta di poesie tra il 1831 e il 1835. Aspasia rimane l'opera d'amore più compiuta di un Leopardi che per la prima volta vive davvero la passione che descrive e, per questo, il sentimento di disperazione si sente più marcatamente. Nel 1833, assieme all'amico Ranieri si trasferisce a Napoli. Qui però le condizioni di salute di Leopardi peggiorano sempre di più, fino a morire nel 14 Giugno del 1837.

La poetica. Le fasi del pessimismo.

In Leopardi ha sempre vissuto il tema del doppio pessimismo: da una parte i rigidi e costanti studi filologici lo portavano a teorizzare razionalmente tutto ciò che lo circondava e, dunque, a non cedere alle lusinghe dell'amore, della natura e di ciò che di quel poco di positivo c'era nella sua condizione; dall'altra vi era il Leopardi giovane e sentimentale, appartenente alla "filosofia del sì" che lo induceva a sciogliersi di fronte alle promesse di una natura favorevole e gentile. Questa contrapposizione, e il suo impegno nel ricongiungere queste due diversissime parti del suo carattere e della sua poetica in una sola che guardasse all'immaginazione e alla bellezza con razionalità e severità, vissero in lui fino all'ultimo giorno. Leopardi non credeva ciecamente alla possibilità di una felicità ma, d'altra parte, non era neanche così disilluso da non cedere ad essa, giungendo sempre e comunque, infine, all'infelicità. Promuoveva, infatti, una poesia dei sensi, in cui la natura svolgeva un ruolo primario e benefico e criticava, dunque, il romanticismo e tutto ciò che puntava al progresso moderno, razionale e privo di solidi studi sui classici antichi. Le emozioni che le poesie gli avevano donato sin dall'infanzia, quando si circondava dei volumi di suo padre, non potevano cessare di esistere o essere messe in secondo piano. Era possibile provarle ed era un dovere esprimere (e scriverle). Il classicismo leopardiano, dunque, si fonda su questa condanna del presente, in quando la modernità rappresenta l'allontanamento dell'uomo dall'immaginazione. La poesia, come per i romantici, anche per Leopardi deve avere una funzione sociale; funzione sociale che però è vista in modo differente tra i romantici ed il poeta: per i romantici deve avere funzione di propaganda, mentre per Leopardi deve essere lo strumento con il quale il lettore, e gli uomini in generale, possono arrivare al piacere che l'immaginazione ed i valori del passato riportano.Le Operette di Leopardi.

Le operette morali sono 24 prose di argomento filosofico e furono scritte dal Leopardi del 1824, per poi trovare la pubblicazione definitiva dopo la sua morte grazie a Ranieri:- Storia del genere umano:In questa operetta sono raccontante le varie vicende del genere umano, le quali sono tutte segnate dalla disperata ricerca della felicità. Gli uomini condannati ad un mondo sempre uguale, si annoiano al punto di uccidersi. Gli dei allora rendono più svariato l'aspetto delle cose, ottenendo un effetto provvisorio. Giove allora decide di infondere sulla terra malattia e dolore e alcuni "fantasmi" quali la Giustizia, la Virtù, la Gloria e l'Amor Patrio. Tutto ciò ottiene risultati migliori ma gli uomini si stancano anche di questo stato, divenendo crudeli e malvagi e desiderano conoscere solo la Verità. Allora Giove manda tra gli uomini la Verità e per addolcire la sorte all'uomo lascia sulla terra Amore. Consolati dall'Amore dunque, gli uomini vivono nella più completa infelicità.

- Dialogo di un folletto e di uno gnomo: Critica all'antropocentrismo. Il tema è la scomparsa del genere umano, l'estinzione. Il secondo, che si ricollega al primo, è quello dell'antropocentrismo e cioè che l'uomo ha sempre pensato che l'universo fosse stato creato esclusivamente per lui. Il folletto cerca di smentire l'antropocentrismo inizialmente sostenuto dallo gnomo, e quindi parla del Sole, delle stelle, dei fiumi e dei mari, che non si curano della possibile tragicità dell'estinzione né dell'importanza dell'uomo. Entrambi, alla fine del dialogo, giungono alle stesse idee del poeta: anti antropocentriche.

- Dialogo di Malambruno e di Farfarello: Viene trattato il tema dell'infelicità umana e lo squilibrio esistente tra i desideri e la loro realizzabilità. Il diavolo Farfarello chiede a Malambruno quale desiderio voglia esprimere, proponendogli gloria, ricchezze o donne. Malambruno invece chiede soltanto una cosa: "Fammi felice per un momento di tempo". Il diavolo nega a Malambruno la possibilità di dargli la Felicità anche solo per un attimo, perché gli è impossibile donargliela se non con la morte, confermando dunque la natura infelice dell'uomo.

- Dialogo della Natura e di un'anima: Anche qui viene trattato il tema dell'infelicità umana, la natura dialoga con un'anima destinata ad essere nella vita terrena molto importante e grande. La natura allora le annuncia che si dovrà aspettare tanta infelicità, poiché più è nobile l'anima, tanto è maggiore la sua sensibilità e dunque più è destinata ad essere infelice, in perenne ricerca del piacere.

- Dialogo della Terra e della Luna: Il tema è la critica all'antropocentrismo. I due astri, la Luna e la Terra, confrontano i loro due punti di vista. La terra si illude che tutto ciò che esiste debba essere conforme a se, la Luna invece smonta con sarcasmo la sua presunzione antropocentrica. In seguito però i due astri capiscono di avere una cosa fondamentale in comune: l'infelicità delle forme di vita che ospitano.

- La scommessa di Prometeo:Prometeo sostiene che l'uomo è l'essere più perfetto dell'universo. Momo invece non è d'accordo, e nasce così una scommessa tra i due, di cui si sarebbe scoperto il vincitore dopo aver visitato tutti e cinque i continenti e aver visto la condizione dell'uomo. Per primo si va in America, dove si trovano un gruppo di indigeni Antropofagi che mangiano i propri figli, poi ci si sposta in Asia dove vedono un rito funebre che costringe alla moglie del morto di essere bruciata viva con il corpo morto del marito, il terzo luogo è Londra, dove i due incontrano un servo che gli racconta che il suo padrone ha ucciso i suoi figli e se stesso. Così Prometeo paga Momo, senza vedere gli altri due continenti.

- Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare:Il tema è quello dell'infelicità. Il piacere cui l'uomo aspira non è mai proiettato nel presente, ma sempre al passato o al futuro. Il maggior bene, per gli uomini è immaginarsi la realizzazione di quelle cose a cui aspirano piuttosto che vederle realizzate.

- Dialogo della Natura e di un Islandese: Un islandese è sempre fuggito per tutta la vita dalla Natura, reputandola malvagia e causa dell'infelicità umana. Poi un giorno ci si imbatte e costata la totale indifferenza della natura riguardo alla vita dell'uomo.

- Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie: In quest'operetta è trattato il tema della morte in relazione alla teoria del piacere. Dei morti che compaiono allo scienziato Federico dichiarano di fuggire alla vita come da vivi fuggivano alla morte, con la differenza che adesso sono al sicuro dai mali dell'esistenza, dichiarano poi che la morte coincide con la cessazione di tutte le sofferenze umane. Dunque quest'operetta è in relazione con la teoria del piacere: la morte è vista come un evento piacevole, poiché riduce le possibilità dell'uomo di cercare la felicità togliendogli il desiderio.

- Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez: Si svolge nel corso della navigazione nella quale i due esploratori arrivano alla conclusione che, essendo l'uomo la più piccola parte dell'universo, egli non può far altro che cercare di fuggire alla noia della vita.

- Cantico del Gallo silvestre: In quest'operetta si fondono una forma lirica, rivendicata dal titolo, e un contenuto di pessimismo cosmico. Nell'opera ci sono tutti i vari temi del libro: assenza della felicità, materialità dell'esistenza, prevalere del dolore sul bene.

- Dialogo di Timandro e di Eleandro Leopardi dichiarò di considerare tale poemetto come una sorte di prefazione e di apologia per i filosofi moderni. I nomi dei due protagonisti hanno radice greca e vogliono dire, Timandro (Colui che onora l'uomo), ed Eleandro (Colui che ha pietà dell'uomo). Il primo rappresenta il punto di vista delle ideologie moderate, il secondo il pessimismo leopardiano. Eleandro, inoltre sostiene il dovere da parte dell'uomo di conoscere, e condanna le misere forme attraverso cui l'uomo cerca di trovare la felicità con illusioni puerili.

- Dialogo di Plotino e di Porfirio:In questo dialogo convergono due caratteristiche principali del pensiero di Leopardi e cioè l'infelicità dell'uomo e la questione del suicidio. Plotino si è reso conto che il suo amico vuole suicidarsi, e allora cerca in tutti i modi di dissuaderlo. I due dialogando arrivano ad una considerazione fortemente negativa della vita: sola la noia dà il vero senso della vita e della sua insensatezza. Plotino cerca ancora di convincere l'amico, ma quello smonta tutti i suoi tentativi dicendo che non è vero che il suicidio è contro natura, in quanto contro natura è la condizione stessa dell'uomo che ha un'inesauribile bisogno di felicità ma è destinato ad essere infelice. L'ultimo tentativo di Plotino consiste nel cercare di convincere Porfirio facendogli capire che il suicidio non risolve nulla poiché non fa altro che accrescere l'infelicità dei viventi. Qui si vede il carattere fortemente sociale della poesia di Leopardi: proprio perché vivere è doloroso occorre che tutti gli uomini collaborino affinché l'esistenza sia più felice.

- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere:È la descrizione di un dialogo tra venditore di calendari e un passante. Il venditore rappresenta una persona dall'ingenuo ottimismo, dicendo che l'anno venturo sarà il più bello di tutti. Il passante invece incarna il pessimismo leopardiano, e infatti gli risponde che l'unico piacere sta nel futuro, poiché il piacere stesso coincide nella speranza.

- Dialogo di Tristano e di un amico: Nella figura di Tristano appare l'incarnazione perfetta del pensiero pessimistico del Leopardi. Tristano finge, dialogando con un amico che lo accusa di esser troppo pessimista, di aver cambiato idea. Ma poi, a poco a poco, la Palinodia si rivela apparente, infatti il dialogo si conclude esaltando la morte a cui è attribuita la funzione di liberazione dal dolore.

Lo Zibaldone dei pensieri. Un diario del pensiero.

A 19 anni Leopardi comincia a depositare in un quaderno le proprie riflessioni filosofiche, letterarie ecc. Questo quaderno, prenderà per stessa volontà dell'autore il nome di "Zibaldone dei pensieri", ad indicare il carattere frammentario dell'opera, che conta 4526 pagine. Esso non nasce come opera per il pubblico, ma come una specie di diario, dove l'autore annotava alcune impressioni filosofiche, e anche cenni autobiografici; comunque più che sfoghi o confessioni, Leopardi annotava appunti di studio. In quanto depositario della ricerca continua dell'autore, lo Zibaldone, è il componimento perfetto per potere cercare di comprendere a fondo il pensiero dell'autore.La varietà e la disorganicità dell'opera permettono comunque di potere individuare temi principali e ricorrenti. Infine dal punto di vista tecnico, lo Zibaldone resta molto lontano dall'alto livello letterario raggiunto da Leopardi nelle opere destinate al pubblico.

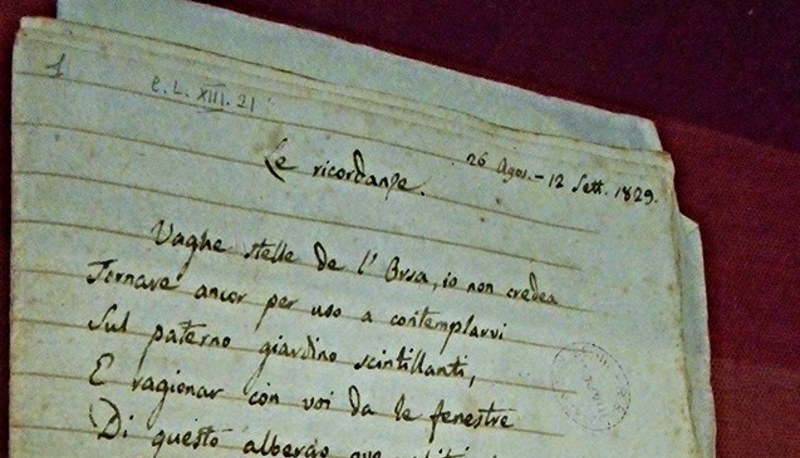

I Canti: Composizione, struttura e titolo.

La più significativa produzione poetica di Leopardi, è contenuta nel libro dei Canti. Raccolta che conta 41 testi composti nell'arco di tempo che va dal 1816 al 1837.Nonostante la moltitudine di liriche, è comunque importante dire che la struttura finale dei Canti è il risultato di varie esigenze ed intenzioni dell'autore, il criterio cronologico, quello tematico e di genere che si incrociano nella stesura del principale pensiero leopardiano: l'interrogazione sul senso dell'esistenza. Infine, il titolo Canti, persegue l'unificazione dei due filoni fondamentali del libro: le canzoni e gli idilli, riassumibili con il termine "composizione lirica". Alcuni dei più celebri: L'infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, La vita solitaria.

Il "Ciclo di Aspasia". Rinnovamento poetico.

A mettere in moto il rinnovamento poetico di Leopardi fu l'esperienza amorosa, vissuta a Firenze tra il 1830 ed il 1833, per la bellissima Fanny Targioni Tozzetti, la quale però non ricambiò l'amore del poeta. La donna in una delle sue poesie viene chiamata Aspasia, nome di una prostituta amata da Pericle. Questa disperazione fa sì che si apri un vero e proprio ciclo poetico, composto da 5 poesie:- Il pensiero dominante: Lirica dedicata all'esperienza amorosa vista dai suoi occhi. La struttura e lo stile vedono un'originale ripresa della poesia stilnovista, facendo vedere così l'amore come una sfida continua contro la negatività del mondo.

- Amore e Morte: In questa lirica la morte è raffigurata come una "Bellissima Fanciulla", che fa vedere l'amore come un' "antitesi" del mondo cattivo e malvagio, e quindi l'amore e la morte vengono ad assumere il ruolo di uniche consolazioni per gli uomini.

- Consalvo: È una narrazione in endecasillabi sciolti che vede in Consalvo la figura del poeta e in Elena l'amata. Per Consalvo però l'unico momento di gioia della sua vita coincide con la sua morte, Elena allora venendo a sapere di essere l'oggetto dell'amore di Consalvo copre il volto del poeta di lacrime e baci.

- A se stesso: È una lirica di grandissima modernità espressiva, che denuncia la grande negatività dell'esistenza umana. La fine dell'amore per Fanny coincide con una disillusione nei confronti dell'esistenza umana.

- Aspasia: La vicenda amorosa per Fanny viene rievocata in questa lirica. Qui è ricordato l'incontro con la donna e la sensazione di dolore quando il poeta ha capito di aver fallito.

Per ulteriori approfondimenti su Giacomo Leopardi vedi anche qua

Domande da interrogazione

- Quali sono le principali influenze che hanno formato Giacomo Leopardi durante la sua infanzia?

- Come si manifesta il pessimismo nella poetica di Leopardi?

- Qual è il significato delle "Operette morali" di Leopardi?

- Che ruolo ha lo "Zibaldone dei pensieri" nel comprendere il pensiero di Leopardi?

- In che modo l'esperienza amorosa ha influenzato il "Ciclo di Aspasia"?

Giacomo Leopardi è stato influenzato dalla biblioteca del padre e dagli studi presso la scuola dei gesuiti, che gli hanno fornito una vasta gamma di risorse. Ha iniziato a scrivere in latino e greco fin da giovane, sviluppando un interesse per la letteratura classica antica.

Il pessimismo di Leopardi si manifesta attraverso una contrapposizione tra il rigore razionale e il desiderio di abbandonarsi alle promesse della natura. Nonostante la sua razionalità, Leopardi non era completamente disilluso e cercava di esprimere le emozioni attraverso la poesia, criticando il progresso moderno e promuovendo una poesia dei sensi.

Le "Operette morali" sono una raccolta di prose filosofiche che esplorano temi come l'infelicità umana, l'antropocentrismo e la ricerca della felicità. Attraverso dialoghi e racconti, Leopardi critica l'illusione della centralità dell'uomo nell'universo e riflette sulla natura ineluttabile dell'infelicità umana.

Lo "Zibaldone dei pensieri" è un diario in cui Leopardi annotava riflessioni filosofiche e letterarie. Non destinato al pubblico, offre una visione intima del suo pensiero e delle sue ricerche, permettendo di comprendere a fondo le sue idee e la sua evoluzione intellettuale.

L'esperienza amorosa non corrisposta con Fanny Targioni Tozzetti ha ispirato il "Ciclo di Aspasia", una serie di poesie che esplorano l'amore come una sfida contro la negatività del mondo. Questo ciclo poetico rappresenta un rinnovamento nella poetica di Leopardi, evidenziando la lotta tra illusione e disillusione.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo