In questo appunto di matematica si tratta il piano cartesiano, come è stato ideato, come si costruisce ed il suo utilizzo nello studio della geometria.

Indice

Cenni storici: Cartesio e l’Algebra Geometrica

Dal punto di vista storico, l’Algebra e la Geometria si presentano come due discipline nettamente separate, ciascuna delle quali si svolge indipendentemente dall’altra, con procedimenti propri. Un sussidio ci calcolo è tuttavia necessario per la Geometria quando questa deve affrontare il problema delle misurazioni, ossia dove nascono le prime relazioni tra la scienza dell’estensione e quella del numero. Inoltre, la geometria elementare usa dei procedimenti non perfettamente adattabili allo studio di problemi geometrici di carattere complesso. In base a queste necessità si è pensato di tradurre tali problemi geometrici in problemi algebrici.Il maggior merito di tale concezione è dovuto a due grandi matematici come P. Fermat (1601 – 1663) e ad R. Descartes, comunemente conosciuto come Cartesio (1596 -1650). Soprattutto quest’ultimo è stato colui che ha posto le basi della moderna Geometria Analitica, inizialmente chiamata Algebra Geometrica:

Cartesio ha dato un metodo generale per la soluzione di tutti i problemi di geometria e, a tal fine, si basa su due concetti fondamentali:

- il metodo delle coordinate;

- la rappresentazione, tramite il metodo delle coordinate, di qualsiasi equazione algebrica in due incognite, come curva del piano.

Tramite le coordinate cartesiane si possono individuare i punti nel piano mediante due valori numerici (ascissa ed ordinata) oppure nello spazio mediante tre valori (ascissa, ordinata ed elevazione). Il metodo cartesiano, soprattutto, portò grandi vantaggi in quanto gli enti geometrici vengono considerati luoghi geometrici, ossia insiemi di punti che godono di specifiche proprietà le quali vengono tradotte in termini matematici attraverso equazioni che descrivono l’entità geometrica: sia crea una corrispondenza biunivoca tra l’entità geometrica e l’espressione algebrica.

Al sistema di coordinate cartesiane ne sono stati affiancati altri come:

- sistema delle coordinate polari;

- sistema delle coordinate geografiche;

- ecc.

Il piano cartesiano

Si consideri una retta r, diremo che su di essa è stato fissato un sistema di ascisse nel caso in cui siano stati fissati:- una orientazione della retta;

- un punto O, appartenente alla retta stessa, e chiamato origine;

- un segmento u, da assumersi come unitario.

chiameremo ascissa di un punto P della retta r, il numero reale

x_P

[/math]

\bar{OP}

[/math]

Ad ogni punto P di r corrisponde uno ed un solo numero reale,

x_P

[/math]

In definitiva si ha che: fissando su di una retta r un sistema di ascisse si stabilisce una corrispondenza biunivoca fra l’insieme dei punti della retta i l’insieme dei numeri reali

\mathbb{R}.

[/math]

Considerato un piano

\pi

[/math]

\pi

[/math]

Le ascisse dei punti dell’asse y verranno chiamate ordinate, mentre quelle dei punti sull’asse x sono le ascisse. Conseguentemente, gli assi x ed y vengono chiamati, rispettivamente, asse delle ascisse ed asse delle ordinate. Si dice anche che x ed y costituiscono gli assi cartesiani ed il piano xy (

\pi

[/math]

Le coordinate cartesiane

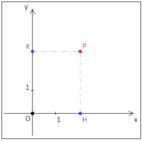

Si consideri un punto P del piano cartesiano\pi

[/math]

P_x

[/math]

P_y:

[/math]

ai punti

P_x

[/math]

P_y

[/math]

x_P

[/math]

y_P

[/math]

P = (x_P; y_P).

[/math]

In modo del tutto analogo si vede che ad ogni coppia di numeri reali,

(x_P; y_P)

[/math]

\pi

[/math]

tracciando la parallela all’asse y per il punto

x_P

[/math]

y_P

[/math]

In base alle precedenti considerazioni si può concludere che:

dato un piano

\pi

[/math]

\mathbb{R} X \mathbb{R}.

[/math]

Gli assi cartesiani x ed y, suddividono il piano cartesiano xy (

\pi

[/math]

In base alla convenzione standard, in cui l’asse delle x viene fissato orizzontale e positivo verso destra (ossia fissando i valori delle x crescenti da sinistra verso destra, senso di lettura europeo) mentre l’asse y viene fissato verticale (perpendicolare all’asse x) e positivo dal basso verso l’alto (le y sono crescenti dal basso verso l’alto), i quattro quadranti vengono classificati come:

- I quadrante, [math]0 e

x_P >

[/math][math]

y_P > 0;

[/math] - II quadrante, [math]e

x_P [/math][math]

y_P > 0;

[/math] - III quadrante, [math]e

x_P [/math][math]

y_P [/math] - IV quadrante, [math]e

x_P > 0

[/math][math]

y_P [/math]

Prime applicazioni di Geometria Analitica: distanza fra due punti.

Fissato un sistema di riferimento cartesiano ortogonale di origine O, si individuano i puntiP_1

[/math]

P_2

[/math]

P_1 = (x_1, y_1)

[/math]

P_2 = (x_2, y_2).

[/math]

Si vuole determinare la distanza in valore assoluto

d = \bar{P_1P_2}

[/math]

Siano

A_1

[/math]

A_2

[/math]

P_1

[/math]

P_2

[/math]

B_1

[/math]

B_2

[/math]

P_1

[/math]

P_2

[/math]

\bar{OA_1} = x_1

[/math]

\bar{OA_2} = x_2

[/math]

\bar{OB_1} = y_1

[/math]

\bar{OB_2} = y_2.

[/math]

Utilizzando le precedenti espressioni si può calcolare:

\bar{A_1A_2} = x_2 - x_1

[/math]

\bar{B_1B_2} = y_2 - y_1

[/math]

e applicando il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo individuato da tali segmenti si ottiene che

d^2 = (\bar{P_1P_2})^2b = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2

[/math]

ossia si arriva alla seguente formula

d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}

[/math]

la quale esprime la distanza fra due punti del piano in base alle loro coordinate cartesiane.

La retta che contiene il segmento che unisce i punti

P_1

[/math]

P_2

[/math]

\frac{y – y_1}{y_2 – y_1} = \frac{x – x_1}{x_2 – x_1}.

[/math]

Si vede che vi è una corrispondenza biunivoca tra i punti P della retta rappresentata dalla precedente equazione e le soluzioni della sua equazione cartesiana.

per ulteriori approfondimenti sul piano cartesiano veid anche qua

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo