Concetti Chiave

- Il quattordicesimo canto del Purgatorio si apre con un dialogo tra Dante e due spiriti curiosi di sapere come un'anima vivente possa trovarsi in Purgatorio, a cui Dante risponde con modestia senza rivelare il suo nome.

- Guido del Duca critica la degenerazione morale dei suoi contemporanei e prevede un futuro di corruzione, esemplificato dal nipote di Rinieri da Calboli, Fulcieri.

- Il tema dell'invidia viene esplorato attraverso un dialogo carico di riflessioni sulla carità e la nobiltà perduta, con riferimenti alla mitologia e alla letteratura classica.

- Il canto si intreccia con questioni politiche, denunciando la decadenza morale e sociale del tempo di Dante, attraverso la critica di Guido del Duca alla società mercantile e alla perdita dei valori cortesi.

- Guido del Duca rappresenta la voce accorata di Dante contro i disordini del suo tempo, esprimendo un rimpianto per i valori passati e un'accusa contro la lotta interna alla società.

In questo appunto di italiano si parla del quattordicesimo canto del Purgatorio tratto dalla Divina Commedia di Dante. In particolare l'analisi si focalizza sul riassunto del contenuto del capitolo, una sua contestualizzazione e un commento basato anche su diverse letture critiche.

Indice

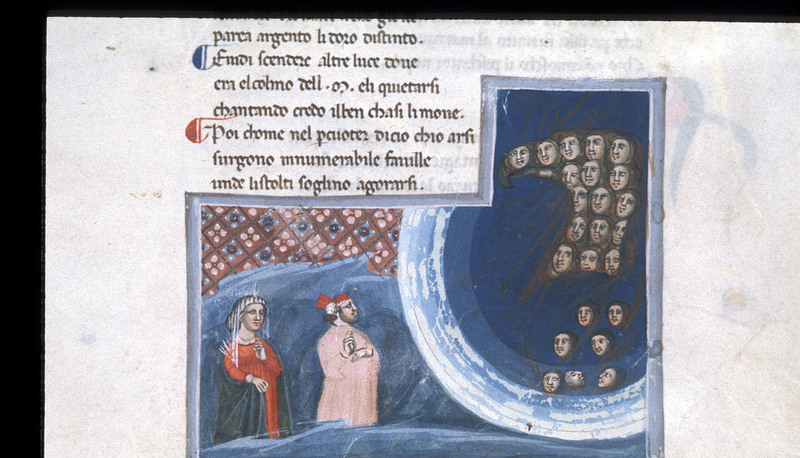

Dialogo tra Dante e gli spiriti

Il canto inizia con Dante che viene interrogato da due spiriti mossi dalla volontà di sapere per quale motivo un’anima ancora in vita si trovasse in Purgatorio. Il sommo poeta, allora, per modestia, decide di non presentarsi direttamente facendo loro sapere il suo nome ma dice di essere un uomo che proviene dalla valle dell’Arno. “Di sover’ esso rech’io questa persona: dirvi ch’i’ sia, saria parlare indarno, chè ‘l nome mio ancor molto non suona” (vv. 19-21).

Guido del Duca e la critica sociale

A queste parole risponde lo spirito di Guido del Duca convito che Dante non abbia voluto rivelare precisamente il suo luogo d’ origine perché coloro che lì abitano sono diventati come bestie in quanto hanno perso ogni alto valore. A tale proposito preannuncia la corruzione e il governo sanguinario del nipote di Rinieri da Calboli, l’altra anima presente al dialogo, Fulcieri.

Riflessioni sull'invidia e la carità

Nel silenzio ancora carico degli accenti antisenesi di Sapìa si apre, senza alcun preludio, un dialogo che immediatamente consegna il clima di alto sentire di tutto il canto, attraverso la sensibilità delle due anime, resa più acuta dalla loro cecità, la velata e pensosa malinconia, la gentilezza, tutta umana e intimamente caritatevole, nell'accogliere dolcemente chi può aprire li occhi a sua voglia, l'accenno coperto di Dante alla propria patria, dove il "bel fiume d'Arno" (Inferno canto XXIII, verso 95) diventa un flumicel, non solo per far suo il modo distaccato di guardare alle cose, proprio di tutto il Purgatorio, ma per aprire la via alle amare parole e all'invettiva di Guido del Duca contro i territori bagnati dall'Arno.

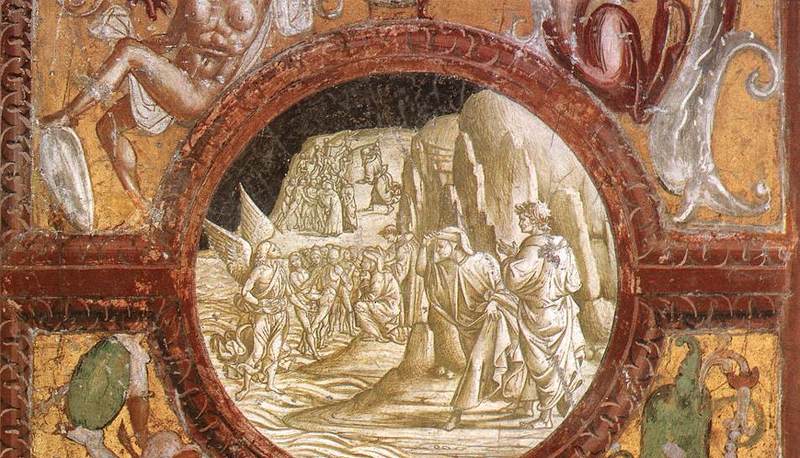

A questo punto, infatti, Dante è interessato a sapere i nomi delle anime e la loro storia così Guido elargisce presentandosi e dicendo di aver peccato in vita di invidia mentre Rinieri da Calboli si rammarica del fatto che in tutta la Romagna non si è mantenuta dignità d’animo alcuna. Il Poeta, per indicare lo stato di abiezione in cui sono cadute le popolazioni dell'Arno, ricorda la trasformazione in porci dei compagni di Ulisse operata dalla maga Circe con i suoi incantesimi (pastura), riprendendo la leggenda omerica attraverso Virgilio (Eneide VII, versi 10-20), Orazio (Epistole I, II, versi 23-26), Ovidio (Metamorfosi XIV, versi 248 sgg.).

Per contrasto, vengono portati alla mente tutti i saldi e illustri pilastri della sua dinastia tanto da far allontanare l’anima ormai commossa.

Ad un certo punto si odono delle voci che sono paragonate a tuoni e fulmini che declamano esempi di punita invidia come quello di Caino che ha ucciso Abele o Aglauro, raccontato nelle Metamorfosi di Ovidio, che, poiché aveva impedito l’unione tra Mercurio ed Erse era stato trasformato in pietra.

Nel girone degli invidiosi, infatti, essi si sostengono a vicenda mentre sono accostati ad una parete rocciosa. Un fil di ferro cuce le loro palpebre perché l’invidia è un peccato opposto alla carità che entra nell’anima attraverso la vista ma nonostante ciò riescono a sentire gli ammonimenti e l’esaltazione della carità.

Il canto si chiude con Dante che si avvicina a Virgilio, il quale riprende gli uomini che si fanno abbindolare dalle passioni terrene e tengono lo sguardo abbassato anche se in questo modo si guadagnano solamente la punizione divina.

per maggiori informazioni sul Purgatorio di Dante vedi anche qui

Il peccato dell'invidia e la politica

Nonostante la cornice del canto sia il peccato dell’invidia, in questo passo, così come il quattordicesimo dell’Inferno e del Paradiso, il tema centrale è di tipo politico grazie alle parole di Guido del Duca.

In tale senso i due canti dedicati agli invidiosi, oltre ad essere momenti di un'unica sceneggiatura, su uno sfondo figurativo opaco, aspro e nello stesso tempo pietoso, nascono da una unitaria concezione drammatica, perché il prorompere eloquente e oratorio del canto XIV, dopo questo lento avvio, si propone come risultato naturale di un tema e di un dialogo già avanzato nel canto precedente, con ricercata gradualità di effetti e di accenti. Il peccato dell'invidia è da Dante considerato non come uno scambio di livore fra persona e persona, ma come il contrario della carità di patria, come pervertimento e accecamento di ogni senso morale e civile.

"L'accentuazione drammatica si leverà a poco a poco ed essenzialmente quando il grande tema del canto, il rimpianto del passato cortese e la deprecazione del tempo presente peccaminoso e corrotto, trarrà forza dalla vicenda, umana e biografica di Dante e storia e poesia si confonderanno insieme: il tema morale si collegherà con la materia politica e anche la tecnica letteraria si varrà della satira e di toni profetici e apocalittici per esprimere l'accorato sentimento di offesa della giustizia per placarsi nella finale immagine degli eterni corsi dei cieli e delle loro mirabili bellezze" (Piromalli).

Guido del Duca e la nobiltà cortese

In effetti, Guido del Duca storicamente non è molto rilevante (fu ghibellino e ricoprì la carica di giudice a Faenza, Rimini e in altre località della Romagna. Morì intorno al 1250) ma Dante lo rappresenta, invece, come emblema della nobiltà dei valori cortesi, ormai non rispettati dalla società mercantile.

Il suo discorso viene elaborato in due parti distinte caratterizzate anche da uno stile diverso ma facenti simbolicamente riferimento al corso dell’Arno dalla sua sorgente nel Casentino alla sua foce a Pisa: l’accusa sarcastica, polemica di uomini ormai personificabili con le bestie e il rimpianto toccante degli antichi valori dimenticati. La voce di Guido, infatti, per due volte (vv. 103 e 124-126) non può più proseguire per un pianto doloroso.

Per questo è possibile dire che Guido del Duca è la voce accorata di Dante che considera con amarezza la realtà morale e sociale del suo tempo, quanto più si accosta ai temi dell'esperienza personale e sofferta e "come Gioacchino da Fiore Dante avverte il problema fondamentale del suo tempo, quello del Medioevo feroce nel quale viveva e che nei costumi e nelle stirpi era andato sempre più degenerando, come un problema morale. La condanna della lotta dell'uomo contro l'uomo e le voci invocanti la pace e la giustizia, la deprecazione della violenza dentro la stessa città in cui si lottano quei che un muro ed una fossa serra si esprimono in Dante con forza polemica che condanna i vizi e i disordini dell'ordinamento comunale" (Piromalli). Per questo anche il linguaggio si trasforma in eloquenza calda e serrata, con un ordine sintattico accuratamente elaborato, che dopo aver concluso il primo ritmo del respiro spirituale di questa invettiva nella descrizione del corso del fiume, introduce, con la figura di Circe e dei suoi incantesimi, l'immagine medievale della valle abitata da bestie.

Guido del Duca afferma di parlare per puro amore di verità: le sue parole saranno motivo di dolore per Rinieri, che udrà preannunciare le malvage azioni del nipote Fulcieri. L’anima di Rinieri, però, si può notare essere silente, chiusa nel suo turbamento, ma proprio in questo suo essere e agire così dà un concreto sostegno al discorso della prima anima. È una figura speculare al Paolo del canto V dell’Inferno che nel suo non intervenire nel discorso afferma le parole dell’amante Francesca.

Conclusione e riflessioni finali

Queste parole alla fine beneficano Dante perché, anche se amare, permetteranno di sopportare meno duramente i mali futuri di Firenze, in quanto quelle sventure non gli giungeranno inaspettate.

Infine, il discorso di Guido del Duca si potrebbe dire che non sia totalmente disconnesso dal suo peccato: “Fu il sangue mio d’invidia sì riarso” (v. 82) perché questa sua debolezza lo ha portato ad acquisire quello che Pasquini-Quaglio definisce la “fierezza moralistica” la quale lo spinge a parlare, denunciare il presente e commemorare il passato che Guido sente morto con lui.

per maggiori informazioni sull'analisi del quattordicesimo canto del Purgatorio vedi anche qui

Domande da interrogazione

- Qual è il tema centrale del quattordicesimo canto del Purgatorio di Dante?

- Chi è Guido del Duca e quale ruolo svolge nel canto?

- Come viene rappresentato il peccato dell'invidia nel canto?

- Quali sono le riflessioni di Dante sulla politica nel canto?

- Qual è l'importanza del dialogo tra Dante e gli spiriti nel canto?

Il tema centrale del quattordicesimo canto è l'invidia, ma si intreccia con riflessioni politiche e sociali, come evidenziato dalle parole di Guido del Duca.

Guido del Duca è uno spirito che critica la corruzione morale e sociale del suo tempo, rappresentando la nobiltà dei valori cortesi ormai perduti.

L'invidia è rappresentata come un peccato opposto alla carità, con gli invidiosi che hanno le palpebre cucite e si sostengono a vicenda, ascoltando ammonimenti e esempi di punizione.

Dante riflette sulla politica attraverso la critica di Guido del Duca, che denuncia la degenerazione morale e sociale del suo tempo, collegando il peccato dell'invidia alla mancanza di carità di patria.

Il dialogo tra Dante e gli spiriti, come Guido del Duca, permette di esplorare temi di invidia, carità e critica sociale, offrendo una visione profonda della condizione umana e delle sue debolezze.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo