In questo appunto viene descritta la cosiddetta questione omerica, che viene descritta in maniera dettagliata e precisa. Si è dibattuto anche a lungo sulla questione omerica. Si parla della riscoperta dei testi omerici, di cui si dibatte tantissimo.

Questione omerica

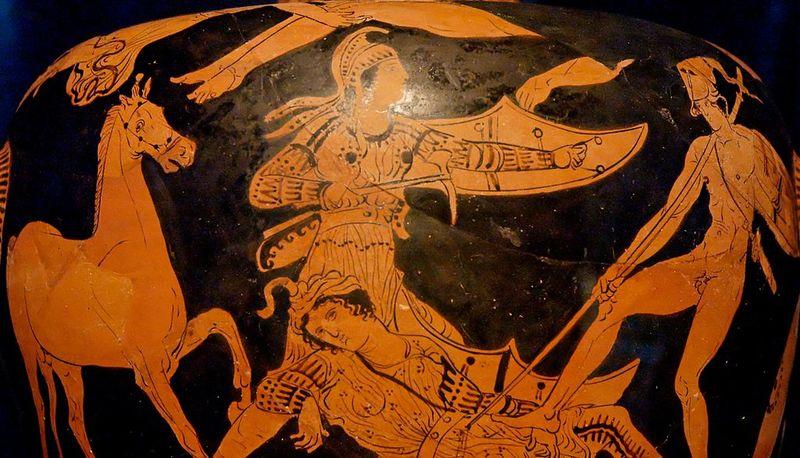

I poemi omerici sono stati tramandati oralmente sino alla fine dell'età arcaica quando le varie comunità cittadine produssero edizioni civiche, "katà poleis", in seguito l'uso del testo scritto si affiancò alla performance rapsodica.Nel VI secolo a.C. vi era una prima filologia omerica, il primo rappresentante fu Teagene da Reggio, che fece corrispondere alle divinità omeriche i principi naturali su cui allora l'attenzione filosofica era fissata.

In seguito le edizioni vennero anche curate e commissionate dai singoli, edizioni "katà andra", personali.

Ricordiamo quella del poeta Euripide e quella del filosofo Aristotele.

La sistemazione definitiva di Iliade e Odissea, divisi in 24 canti ciascuno, è stata fatta ad opera dei filologi alessandrini a partire dal III secolo a.C.

E' chiaro che interessava non ricostruire la fisionomia storica di Omero, in quanto non vi sono fonti sufficienti, bensì conoscere “l'autore”, capire se vi è un autore in un contesto di poesia orale tradizionale; conoscere le tecniche applicate nella produzione, quindi problemi riguardanti la struttura, la lingua e i caratteri dei 2 poemi.

Nasce così la “questione omerica”, allo scopo di elaborare i metodi più efficaci per ricavare informazioni utili dai versi, risalendo alla loro origine.

L'Iliade è sempre stato il poema più studiato tra i due, poiché gli studiosi sono convinti che, risolvendo quesiti riguardanti questo, si sarebbero risolti anche problemi interpretativi dell'Odissea .

Nei poemi vi sono molte contraddizioni, un re che muore in battaglia e poi è vivo e in lutto per il figlio morto, predizioni che non si avverano, promesse non adempiute.

Altri studi dei filologi

Alcuni filologi antichi provarono a correggere tali dilemmi nel testo per salvare l'unità dei poemi ma invano poiché il testo omerico era divenuto un testo “sacro” del patrimonio culturale greco, quindi intoccabile.Dopo la prima fase della critica omerica iniziò il medioevo bizantino, in qui le critiche ad omero, che continua comunque ad essere letto, sono modeste.

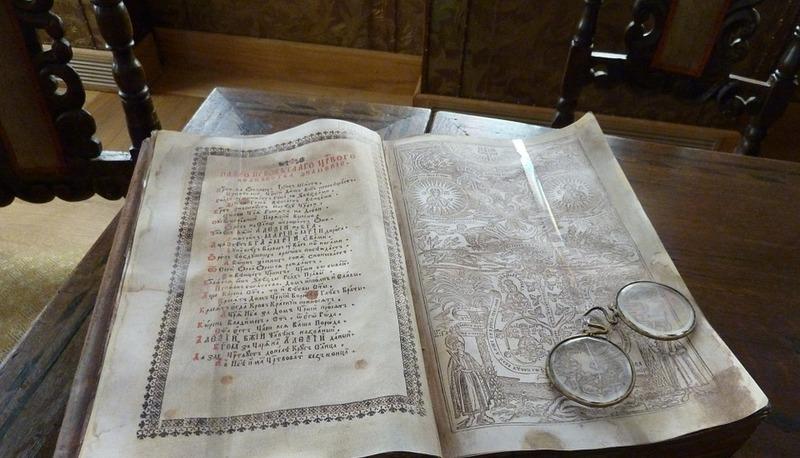

Nel rinascimento in occidente vediamo la riscoperta del testo greco di Omero.

L'abate francese d'Aubignac fu l'iniziatore della questione omerica: nel 1664 pubblicò “Congetture accademiche, ovvero dissertazioni sull'Iliade”, affermando che Omero non esiste e ponendo l'Iliade come un'opera corale.

Il filosofo Giambattista Vico nel 1774 concepisce i poemi come un'opera collettiva, come una specie di deposito di conoscenze, leggende, memorie storiche e di epoche precedenti, in forma poetica grazie al lavoro di interi popoli, che si esprimevano tramite il mito.

Con il filologo tedesco Wolf, nel 1795 la questione omerica entra nella sua fase più matura.

Egli ritiene che Omero non esiste come persona fisica e che i due poemi sono derivati dall'aggregazione di canti indipendenti, composti in epoche diverse e da poeti diversi, recitati da rapsodi.

Basa la sua tesi sul dato che in età omerica non vi era l'uso della scrittura e che i poemi furono

oralmente finché Pisistrato non li fece trascrivere.

Nell' 800 gli studiosi credettero di individuare gli “strati” che componevano i poemi ed elaborarono diverse teorie per spiegarli.

Altre questioni sui dibattiti

Nell'ambito della questione omerica vediamo che prevalgono gli analitici mentre i tentativi di affermare l'unità dei due poemi sono pochi.Il grande studioso Herman nel 1830 sostiene che sarebbe esistita una Urilias primitiva che trattava dell'ira di Achille, poi ampliata e integrata con inserimenti successivi.

(teoria dell'ampliamento più teoria del nucleo originario).

Il filologo tedesco Lachmann applica la teoria dei canti all'Iliade nel 1847, individuando 16 canti originari indipendenti tra loro, poi conglomerati e confluiti in un grosseros.

Kirchhoff tra il 1859 e il 1879 elabora un a struttura alternativa dell'Iliade: in esso vi sono composizioni epiche minori non canti poi riunite da un tardo rielaboratone (teoria della compilazione).

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo