Concetti Chiave

- Socrate, nato ad Atene nel 469-470 a.C., era un filosofo del ceto medio, vicino al partito democratico e seguace di Anassagora.

- Non ha lasciato scritti, ma le sue idee sono note grazie a quattro fonti principali: Aristofane, Senofonte, Platone e Aristotele.

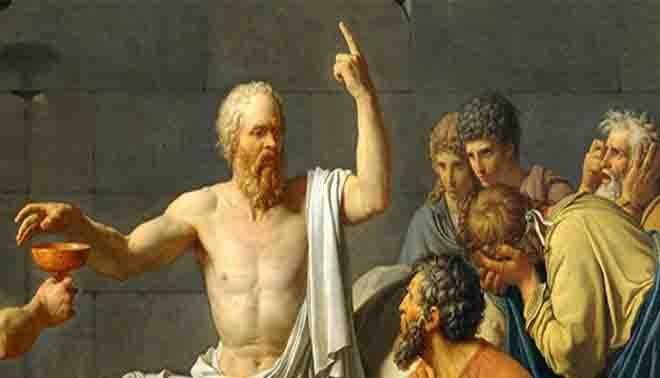

- L'apologia socratica è il discorso di difesa di Socrate davanti al tribunale, dove affronta le accuse che portarono alla sua condanna a morte.

- Socrate si definiva "ignorante" e usava il dialogo per condurre gli altri alla consapevolezza della propria ignoranza e alla ricerca della verità.

- La filosofia di Socrate si contrapponeva a quella di Protagora: Socrate usava la dialettica per smascherare le opinioni false, mentre Protagora le riteneva tutte vere.

Biografia di Socrate

In questo appunto si descrive la biografia di Socrate che nasce nel 469-470 a.C. in Atene. Egli è uno scultore, proprio come suo padre, mentre la madre è una levatrice (ostetrica). Appartiene al ceto medio, e, in quanto appartenente al ceto medio, durante la giovinezza, fu molto vicino al partito democratico, e specialmente fu seguace di Anassagora. Si descrive anche il suo pensiero filosofico.

Fonti sulla vita di Socrate

La sua dottrina è orale, per tanto non scrisse nulla e tutte le notizie di cui disponiamo, le abbiamo grazie a 4 principali fonti: La prima fonte è quella di Aristofane, grande commediografo greco, che rappresentò una commedia, chiamata "Sulle Nuvole", nella quale appare come uno dei personaggio, Socrate stesso appollaiato fra cielo e terra in un canestro, quindi vicino alle nuvole, proprio perché le voleva osservare. Aristofane ci rappresenta un Socrate del tutto opposto a quello platonico: un Socrate ultra-democratico, ultra-sofista, seguace di Anassagora e osservatore della natura. La seconda testimonianza è quella di Senofonte, scrittore straordinario, ma nonostante ciò privo di qualsiasi talento filosofico. Per tanto la sua testimonianza è molto superficiale, poiché, nella trascrizione, egli tralasciò molti aspetti filosofici per evidenziare altri superficiali. La terza testimonianza è quella di Platone. Questa testimonianza è quella più copiosa(abbondante). Platone fa di Socrate il personaggio principale di maggior parte dei suoi dialoghi (32 + l'apologia di Socrate). Aristotele ci dice che le teorie platoniche sono uguali a quelle socratiche eccetto per la "teoria delle idee". Quindi dai 32 dialoghi platonici ne rimangono 17 che all'analisi stilistica appaiono giovanili, cioè scritti in giovinezza. Platone conobbe Socrate molto giovane, e quando quest'ultimo era già anziano. Probabilmente Platone conobbe Socrate dopo un periodo di crisi da cui en usci mutato nelle idee. La quarta, ed ultima testimonianza, è quella di Aristotele, discepolo di Platone, che non conobbe personalmente Socrate.

L'apologia di Socrate

L'apologia socratica non altro che il discorso che Socrate pronunciò di fronte al tribunale per difendersi dalle accuse che successivamente lo condanneranno a morte. Egli si domanda il motivo secondo il quale egli si è fatto tanti nemici. Socrate sostiene che tutto comincio quando Cherofonte andò all'Oracolo di Delfi e chiede loro se ci fosse qualcuno più sapiente di Socrate.

Il metodo socratico

Nel "Teeteto" Socrate dice di se l'arte della madre. La madre è una levatrice, e come le levatrici, cioè le donne che diventano sterili o comunque troppo vecchie per fare figli, aiutano le altre donne a partorire prole, cosi lui, dato il fatto che è privo di idee, sterile di idee, aiuta gli altri a partorirle. Socrate, nei suoi dialoghi, interroga un illustre ateniese chiedendo la definizione di un dato concetto (che può esse la virtù, il bene, il coraggio, ecc...). La definizione è l'insieme delle caratteristiche senza le quali un oggetto non sarebbe tale. Inoltre Socrate dichiara apertamente di essere ignorante e di fronte a questa dichiarazione di ignoranza il suo interlocutore dà la definizione. Le definizioni date dal suo interlocutore non possono essere accettate poiché auto-contraddittorie. A questo punto Socrate si mostra una dialettico raffinatissimo, e la sua ignoranza si trasforma in ironia. Socrate fa capire al suo interlocutore che l'ignoranza del suo interlocutore è peggiore della sua. L'esito del dialogo è generalmente negativo, perché Socrate non riceve nessuna definizione che lo soddisfa, però da un altro senso è anche positiva, perché attraverso la sua ignoranza fa capire al suo interlocutore di non sapere nulla, conducendolo alla ricerca della verità.

Verità e dialettica

Socrate considera la verità e le forme di logos strettamente legati. La macrologia, ossia i discorsi lunghi, impediscono l'espressione della verità mentre la brachilogia, ovvero la dialettica, il dialogo favorisce l espressione della verità. Inoltre considera tutte le opinioni false: visione opposta a quella protagorea che considera tutte le sensazioni e quindi tutte le opinioni vere. Protagora attraverso la retorica rende vera qualsiasi opinione mentre Socrate, attraverso la dialettica falsifica ogni opinione. Nei dialoghi platonici "Protagora" e "Gorgia" Socrate si sveste di quella ironia che lo contraddistingue per ricerca la verità.

Domande da interrogazione

- Qual è l'origine sociale e familiare di Socrate?

- Quali sono le principali fonti che ci forniscono informazioni su Socrate?

- Come si caratterizza il metodo filosofico di Socrate?

- Qual è la visione di Socrate sulla verità e le opinioni?

- Come Socrate affronta le accuse che lo condussero alla condanna a morte?

Socrate nasce ad Atene nel 469-470 a.C. da una famiglia di ceto medio; suo padre era uno scultore e sua madre una levatrice.

Le principali fonti sono Aristofane, Senofonte, Platone e Aristotele, ognuna con una diversa prospettiva sul pensiero e la vita di Socrate.

Il metodo di Socrate si basa sul dialogo e sull'arte maieutica, aiutando gli altri a "partorire" idee attraverso domande e discussioni.

Socrate considera la verità legata al dialogo e alla dialettica, ritenendo false tutte le opinioni, in contrasto con la visione di Protagora.

Socrate si difende davanti al tribunale con un discorso noto come l'apologia socratica, interrogandosi sul motivo per cui si è fatto tanti nemici e sostenendo che la sua ricerca della verità ha iniziato quando l'Oracolo di Delfi lo dichiarò il più sapiente.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo