Concetti Chiave

- Sigmund Freud, nato nel 1856, è una figura fondamentale nella psichiatria e psicoanalisi, noto per aver rivoluzionato la comprensione dell'inconscio umano.

- La psicoanalisi, inventata da Freud, si basa su tecniche come l'interpretazione dei sogni e la libera associazione per esplorare l'inconscio, scoprendo così le radici dei comportamenti nevrotici.

- Freud ha sviluppato la teoria della personalità umana distinguendo tre componenti: l'Es (impulsi istintuali), l'Io (mediatore) e il Super-io (coscienza morale).

- Le teorie di Freud hanno influenzato profondamente la letteratura e la cultura del XX secolo, mettendo in luce la crisi d'identità dell'uomo moderno e l'importanza del recupero del passato.

- Freud espande il concetto di sessualità, includendo fasi dello sviluppo infantile e il complesso di Edipo, sottolineando l'importanza della libido nella vita psichica.

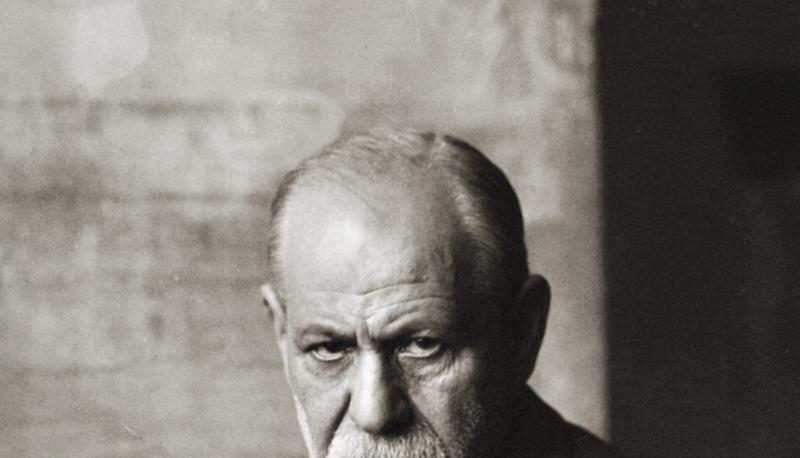

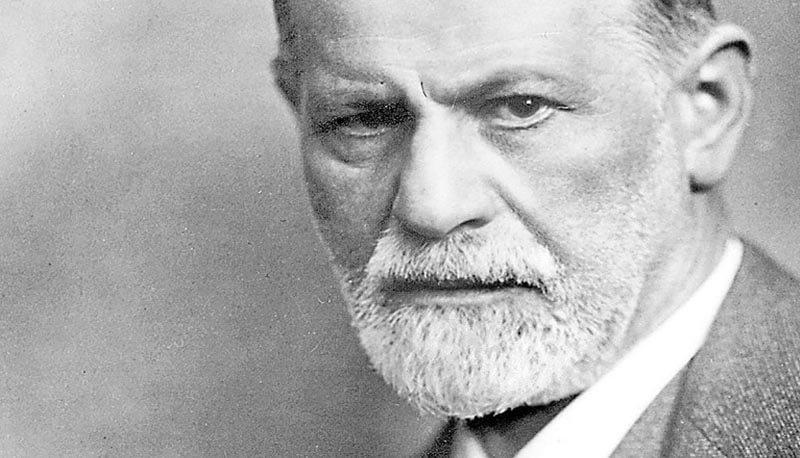

Sigmund Freud è una delle figure più importanti in assoluto legate alla psichiatria mondiale. Le sue teorie sono tra le più studiate in tutto il mondo in ambito psichiatrico e psicologico. Delle sue vicende personali si sa che è di origine ebrea, che è nato nel corso dell'anno 1856 e che visse in Moravia, nell'attuale Repubblica Ceca. In merito alla sua formazione, egli si laureò presso la facoltà di Medicina, diventando docente della materia di neuropsicologia.

Freud lavorò con i più grandi neuropsichiatri della sua epoca, come per esempio Breuer. Egli fu anche "l'inventore" della celebre psicoanalisi, scienza che si basa sulla partecipazione attiva del paziente oggetto della psiconalisi. Tra i principi fondamentali della psicoanalisi si ricordano per esempio la celebre interpretazione dei sogni, i quali sono il prodotto dell'inconscio umano nell'atto del sonno, i ricordi infantili che conducono le persone a indagare profondamente sul loro stato d'animo, ecc... Inoltre per definire la personalità umana Freud aveva individuato tre importanti elementi che hanno queste denominazioni: Io, Es e Super-io.

Indice

- Pensiero di Freud

- Freud e la psicoanalisi

- Le teorie di Freud

- La vita di Sigmund Freud

- La psicoanalisi

- La teoria della sessualità

- Il disagio della civiltà

- I principi freudiani e vita

- Inconscio

- L'interpretazione dei sogni

- Sessualità e nuova immagine dell'infanzia

- La genesi della nevrosi

- La struttura della psiche

- Eros e thanatos

- La civiltà e la sofferenza umana

- La teoria psicoanalitica di Freud

Pensiero di Freud

Il nome di Sigmund Freud (1856-1939) è legato in modo indissolubile non soltanto alla psichiatria, ma in generale alla cultura del Novecento, dal momento che i suoi studi sull’inconscio indussero una rivoluzionaria trasformazione nel modo di concepite l’uomo rispetto al passato.  Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto chi era Freud, che cosa fece e in che modo i suoi studi influenzarono la letteratura del XX secolo.

Ma andiamo con ordine e vediamo innanzitutto chi era Freud, che cosa fece e in che modo i suoi studi influenzarono la letteratura del XX secolo.

Sigmund Freud nacque da una modesta famiglia di origine ebrea in un paese della Moravia che oggi si trova nella Repubblica Ceca. Studiò a Vienna e, dopo essersi laureato in medicina, ottenne al libera docenza in neuropatologia. Per diversi anni lavorò con uno dei più importanti psichiatri dell’epoca, Josef Breur, che curava i casi di isteria attraverso tecniche ipnotiche.

Il metodo elaborato da Breur si basava sul presupposto che il sintomo isterico fosse espressione di una profonda conflittualità repressa, che non trovando alcuna valvola di sfogo, si manifesta va in forma nevrotica. Per eliminare il sintomo, quindi, bisognava risalire alle sue radici, facendo emergere i conflitti interiori che lo avevano provocato. L’ipnosi si rivelò efficace perché, allentando le resistenze del pensiero cosciente, consentiva alle tensioni più profonde di manifestarsi.

I risultati ottenuti con questo metodo spinsero Freud a studiare una tecnica terapeutica alternativa all’ipnosi, basata sulla partecipazione attiva e consapevole del paziente:nacque così la psicoanalisi.

Le nuove vie che consentirono a Freud di accedere all’inconscio per scoprirvi le motivazioni profonde dei comportamenti nevrotici sono costruite dall’interpretazione dei sogni, dalla libera associazione delle idee e dall’analisi dei ricordi infantili. Secondo Freud, la maggior parte dei disturbi psichici degli adulti è determinata da traumi infantili.

Nella mente umana, tuttavia, opera un meccanismo psicologico di difesa, definito rimozione, che spinge l’individuo a dimenticare, col passare degli anni, gli episodi più traumatici e dolorosi della sua esistenza. I ricordi rimossi scompaiono così dalla sua esistenza. I ricordi rimossi scompaiono così dalla coscienza, ma continuano a esercitare la loro influenza negativa dall’inconscio, provocando disagio, sensi i colpa, inibizioni, che sfociano nel comportamento nevrotico.

Per far emergere il materiale rimosso, lo psicoanalista concentra la sua attenzione non soltanto sui sogni, sui ricordi, sulle fantasticherie e sulle associazioni mentali, ma anche su gesti quotidiani apparentemente insignificanti: è proprio negli atti più banali, infatti, come una dimenticanza o un lapsus, che l’inconscio rivela la sua presenza.

Intorno al 1920 Freud elaborò una teoria per spiegare come è formata la personalità umana e individuò tre fondamentali componenti che definì Io, Es e Super-io.

L’Es è la parte più oscura e istintiva dell’uomo, dove i desideri, gli impulsi e le pulsioni si manifestano nella loro assoluta e sfrenata libertà; ad arginare la prepotenza di queste forze inconsce che cercano di imporsi anche sulla vita cosciente interviene il Super-io, una sorta di controllore o di coscienza morali, che impone precise norme per impedire all’Es di prendere il sopravvento. Al centro di questa lotta si trova l’Io, che rappresenta l’individuo nel suo quotidiano tentativo di mediare fra le esigenze dell’Es e gli imperativi del Super-io. Non bisogna pensare, tuttavia, che Io, es e Super-io siano zone stabilmente circoscritte e ben delineate. I confini che li separano, infatti, sono sfumati e mutano continuamente. Nel bambino il Super-io non esiste affatto e ogni comportamento è determinato dall’Es e dal ‘principio di piacere’, che prevede l’immediata soddisfazione di ogni desiderio; la nascita del Super-io avviene soltanto in un secondo momento, attraverso l’interiorizzazione da parte del bambino dei divieti che i genitori gli impongono.

La personalità umana appare quindi il prodotto di una profonda conflittualità, che non riguarda soltanto gli individui nevrotici, ma tutti gli uomini.

Alle teorie freudiane sono legate direttamente o indirettamente tutti gli indirizzi più innovativi della letteratura europea del primo Novecento, nei quali viene posta l’attenzione sulla crisi d’identità e sul disagio dell’uomo moderno, sul carattere relativo e inconoscibile della realtà, sulla vita psichica in tutti i suoi aspetti e sul recupero del passato nella dimensione del ricordo.

Freud e la psicoanalisi

La psicoanalisi è un movimento che si è sviluppato soprattutto nei primi decenni del 900, ma che è ancora vivo e operante. Nasce in ambito psichiatrico, grazie all'opera innovatrice di Sigmund Freud, medico viennese, che, fuori dai circuiti accademici, si era dedicato alla cura di malattie mentali come l'isteria e le nevrosi. Il suo pensiero si basa sull'idea dell'esistenza di energie psichiche avanzate che sono L'es, l'io e il super-io. L'es è la parte più istintiva che risiede nella nostra coscienza ed è compito dell'io, la parte razionale, a frenare gli impulsi biologici dell'es. Il super-io è invece l'insieme delle regole etiche e morali che sovrastano la ragione e l'es. Inoltre Freud invece di seguire la tendenza allora dominante ad attribuire i disturbi psichici a cause biologiche e a trattarli con terapie fisiche (bagni, docce d'acqua, scosse elettriche) Freud innestò sul terreno dei problemi psichiatrici l'idea, già presente nella tradizione filosofica, che esiste l'inconscio, lato irrazionale dell'attività psichica di cui non siamo consapevoli è che è responsabile di molti nostri comportamenti. Pensò che questo nostro mondo presente nella psiche possa essere analizzato e che, se fosse stato portato a galla, i disturbi psichici ne avrebbero tratto giovamento. Con entusiasmo si dedicò a cercare di capire (soprattutto attraverso le libere associazioni e l'analisi dei sogni) come funziona l'inconscio e a curare le malattie mentali. La psicoanalisi si è sviluppata lungo queste due linee: la teoria dell'inconscio e la psicoterapia. Intorno a Freud si radunarono allievi, in tutto il mondo nacquero le Scuole di Psicoanalisi. Per quanto riguarda lo sviluppo psico-sessuale del bambino Freud distingue 5 fasi:- Fase orale dove la sessualità del bambino è concentrata alla bocca del bambino (es. suzione)

- Fase anale la sessualità e il piacere sono concentrati nel trattenere o espellere le feci.

- Fase fallica il bambino scopre il piacere della masturbazione del proprio fallo. In questa fase nasce il famoso complessi di Edipo (per i maschi) e di Elettra (per le femmine) dove il bambino odia il genitore del suo stesso sesso perché ama il genitore del sesso opposto volendosi sostituire a quest'ultimo.

- Periodo di latenza in questo periodo il bambino frena il suo impulso sessuale.

- Fase genitale il ragazzo ormai adolescente riscopre gli impulsi sessuali destinati però non al genitore del sesso opposto ma a un suo coetaneo.

Alcuni allievi continuarono sulla sua linea, ma i più se ne discostarono e fondarono scuole autonome. La psicoanalisi ha contribuito allo sviluppo della psicologia, dando impulso alla psicoterapia attirando l'attenzione del vasto pubblico sulla psicologia e suggerendo idee, ipotesi, modelli e teorie agli psicologi sperimentali. Tuttavia non si è trasformata in scienza rigorosamente empirica. Di recente poi la convinzione che esiste l'inconscio è stata messa seriamente in discussione, anche perchè si sono accumulate prove che i processimentali inconsapevoli sono nient'altro che ragionamenti o troppo semplici o troppo complessi per il soggetto che li fa.

Le teorie di Freud

Freud si interessa degli studi sulla psiche umana.Il processo psichico secondo Freud poggia sul sistema neurale attraverso il quale circola una carica di energia proporzionata alla quantità di stimoli che il soggetto riceve.

Processo primario: un’azione motoria, un riflesso in cui si identifica l’attività psichica che mira alla scarica che è inconscia.

Processo secondario: attività psichica dell’Io che lega e immagazzina l’energia e introduce una dilazione tra lo stimolo e la soddisfazione dell’eccitazione.

La psiche secondo Freud si divide in tre provincie distinte: la coscienza, il preconscio e l’inconscio.

Conscio: parte della psiche legata tramite la percezione alla realtà esterna al soggetto. Il cosciente opera secondo il principio di realtà (tenendo conto cioè dei costi e dei benefici della soddisfazione immediata cui la pulsione inconscia tende; ciò è legato al processo psichico primario).

Preconscio: parte della psiche che costituisce l’anticamera della coscienza, cioè di quei contenuti psicologici di cui l’Io consapevole può divenire in ogni momento esplicitamente padrone.

Inconscio: parte della psiche in cui vengono respinte esperienze traumatiche che potrebbero essere dolorose e quindi pericolose per l’individuo. Da qui tali esperienze non possono più riaffiorare al preconscio e al conscio se non sotto forma onirica (sogni) o sintomatica (patologie psichiche come la nevrosi).

L’inconscio a sua volta si divide in: Es (la parte istintuale bambina), Io (parte razionale adulta) e il Super-io (parte morale dalla quale scaturiscono i sensi di colpa).

Io: una parte dell’inconscio che è aperta da un lato verso il mondo esterno, da un altro verso quello interno e la sua funzione è inibitoria e difensiva (provvede a rimuovere dal preconscio immagini che potrebbero essere traumatiche e pericolose per l’individuo e le respinge nell’inconscio in modo che non possano riaffiorare alla coscienza).

Rimozione: come la censura nei sogni (materiale onirico) è un meccanismo di difesa, di resistenza (vedi sopra).

Metodo terapeutico: con questo metodo Freud abbandona l’ipnosi e chiede al malato di rievocare in forma cosciente il proprio vissuto. L’ipnosi infatti, consentiva rievocazioni più facili perché abbassava le resistenze dell’Io però questo non era in grado di reimpadronirsi consapevolmente delle proprie esperienze e dunque la difesa arcaica della rimozione rimaneva attiva.

Nevrosi: malattia indotta da cause psichiche, radicate nei conflitti irrisolti dello sviluppo sessuale dell’individuo. Si divide in nevrosi attuale (dovuta a traumi dell’età adulta) e psicosi (perturbazione dei rapporti tra l’Io e la realtà esterna. Forme di nevrosi sono le isterie (fobie e somatizzazioni) e le nevrosi ossessive (ripetizione di gesti, inibizioni nell’agire ecc.).

Transfert: processo che descrive come determinati desideri inconsci, che risalgono all’infanzia, si attualizzino durante la relazione tra paziente e analista. È legato alla libera associazione.

Libera associazione: il paziente, durante la terapia, comunica allo psicanalista pensieri via via come emergono dalla sua coscienza; durante questa fase avremo pensieri incompleti, lacune di memoria, atti inspiegabili, dinieghi che, essendo frutto delle censure, delle resistenze operate dall’Io, permetteranno di scoprire la loro relazione patologica con esperienze rimosse.

La libera associazione ha un’importanza centrale nell’analisi dei sogni.

Sogno: funge da espressione di desideri e bisogni inconsci, prevalentemente di natura sessuale, ma composti in forma camuffata, compatibile con le esigenze della coscienza e delle difese dell’Io. I desideri si esprimono nel sogno in rappresentazioni che varcano finalmente la soglia della coscienza, ma solo in modo compromissorio, che da un lato realizza il desiderio in forma allucinatoria, dall’altro non turba il sonno ristoratore delle forze dell’organismo.

Contenuto latente: è inconscio, costituito dai desideri rimossi.

Contenuto manifesto: è lacunoso, a volte incomprensibile, a causa dell’azione della censura che l’Io comunque esercita.

Attraverso la terapia si può passare dal contenuto latente a quello manifesto.

La vita di Sigmund Freud

Sigmund Freud era nato a Freiberg in Repubblica Ceca nel 1856 da genitori di nazionalità ebrea. Ben presto si trasferì con la famiglia a Vienna, ma il suo nuovo spostamento ebbe delle conseguenze drammatiche, poiché si dovette spostare dalla dalla campagna alla città. Il giovane Freud si laureò presto in medicina e iniziò il suo tirocinio in vari laboratori. Egli era interessato soprattutto alle malattie nervose, ma all’epoca le malattie nervose erano scarsamente considerate, perché non esisteva un ramo della medicina che se ne occupasse in modo specifico. Freud iniziò così a studiare le malattie psichiche e percorrendo questa strada, egli giunse a delineare la sua teoria psicoanalitica. La curiosità lo condusse a sperimentare la cocaina; ne restò entusiasta e la sperimentò su se stesso, ma anche su un suo povero amico malato. Freud sperava di farne un sostituto della morfina, per combattere il dolore, ma si sbagliava. Infatti dopo la morte del suo amico, contro Freud si levò un coro di critiche che lo spinsero a recarsi a Parigi presso il dottor Jean-Martin Charcot; qui ebbe modo di approfondire i casi di isteria.Grazie a Charcot, Freud approfondì il metodo dell’ipnosi. Attraverso l’ipnosi, il paziente faceva affiorare eventi che aveva completamente rimosso; in questo modo avveniva un miglioramento della situazione clinica, per il solo fatto che il paziente riusciva a raccontarli al medico. Questo venne definito metodo catartico, per indicare la liberazione delle emozioni, tensioni e ansie, grazie al recupero dei ricordi o dei pensieri. Ma la terapia tramite l’ipnosi si mostrava deludente; sembrava che il malato guarisse per compiacere il medico. Freud ne dedusse che non era l’ipnosi a causare la guarigione, ma la relazione che si stabiliva tra il paziente e il terapeuta.

La psicoanalisi

Sigmund Freud è definito il padre fondatore della psicoanalisi; la psicoanalisi è lo studio dell’inconscio, e secondo Freud il sogno è la via privilegiata di accesso all’inconscio. Egli sostiene che nei sogni ci sono tutti i nostri desideri, ma non è semplice interpretare i sogni, perché spesso hanno significati nascosti. Freud scoprì l’esistenza di due livelli nel sogno; il sogno manifesto rappresenta la scena mentale che viene rappresentata durante il sonno che ricordiamo al risveglio, e il sogno latente, cioè il contenuto più nascosto. Il contenuto manifesto prende le sue immagini da avvenimenti della nostra vita recente, il contenuto latente, invece, si rifà a un tempo molto lontano, il passato. I sogni sono desideri non realizzati che vengono solitamente rimossi, perché percepiti come inaccettabili dal soggetto; questi desideri sono attinenti, in genere, alla sfera sessuale.I sogni amano il rivestimento simbolico, per questo i sogni vanno interpretati; il soggetto, infatti, prova vergogna per i propri desideri e li sottopone a censura. Grazie al lavoro onirico, la scena del sogno, precedentemente rimossa, viene ricostruita e i desideri possono venire alla luce. Secondo Freud la nostra psiche è paragonabile ad un iceberg; la coscienza è la parte consapevole della nostra personalità ed è rappresentata dalla punta dell’iceberg che affiora dalla superficie dell’acqua. L’inconscio rappresenta tutti i desideri che sono stati rimossi dal soggetto, mentre, il preconscio rappresenta quei contenuti che sono stati rimossi momentaneamente, ma possono riaffiorare in qualsiasi momento. Egli distingue anche tre istanze della psiche umana: l’Es, l’Io e il Super-Io. L’Es rappresenta le nostre pulsioni e i nostri istinti, il Super-Io è la coscienza morale, ovvero, l’insieme di regole che ci sono stati impartiti dai nostri genitori e dal mondo circostante, sin da bambini; e infine c’è l’Io che rappresenta la mediazione fra le altre due parti.

Tra l’Es e il Super-Io c’è una continua battaglia, e il compito dell’Io è quello di compiacere un po’ l’uno e un po’ l’altro.

Questa conflittualità, può generare un disturbo della psiche che prende il nome di nevrosi; essa è una malattia della psiche causata da forti conflitti tra l’Io e le pulsioni dell’Es, per lo più di carattere sessuale. Durante la seduta psicoanalitica, il paziente si mette a proprio agio e inizia a raccontare senza censura i propri sogni, i desideri, le fantasie, i ricordi all’analista. L’obiettivo è quello di far rivivere al paziente la situazione o l’evento che egli ha rimosso. Tra il medico e il paziente si stabilisce una relazione che prende il nome di transfert; il paziente acquista fiducia nel proprio medico e sviluppa una sorta di amore nei suoi confronti. Il paziente per non deludere il suo analista, inizia a raccontare tutto quello che sa.

La teoria della sessualità

Quando Sigmund Freud parla di sessualità, non si riferisce alla sfera genitale o all’attività riproduttiva, ma si riferisce ad un fenomeno più complesso e ampio, che riguarda la ricerca del piacere; egli non condivide come fine della sessualità la riproduzione. La pulsione sessuale viene concepita da Freud con il termine libido. Il padre della psicoanalisi allarga il concetto di sessualità e sostiene che anche nei bambini la sessualità e le pulsioni erotiche siano attive. Egli definisce il bambino come un essere perverso polimorfo; perverso, perché il bambino ha delle pulsioni sessuali, ma tali pulsioni non hanno come fine la riproduzione. Polimorfo, si riferisce al fatto che il bambino prova piacere attraverso varie parti del corpo.Dalla fase orale, il cui piacere è rappresentato dalla suzione e si identifica con la bocca, il piccolo passa alla fase anale, che ha nell’ano la sua zona erogena; la fase genitale, invece, ha come zona erogena gli organi sessuali. Ne segue un periodo di latenza, in cui si assiste all’interruzione della sessualità. Con la pubertà la sessualità ritorna ad esplodere. Durante la fase genitale, tra i tre e i cinque anni, si registra un attaccamento erotico del bambino verso il genitore del sesso opposto. Il maschietto, ad esempio, sviluppa sentimenti ostili verso il padre, e desidera avere la madre tutta per sé. Stessa cosa accade anche alla bambina che a sua volta si innamora del padre. Freud denomina questa teoria complesso di Edipo; Freud si ispirava alla celebre tragedia del poeta Sofocle, il quale aveva narrato le sventure di Edipo, a cui il destino aveva riservato la sorte di sposare la madre e uccidere il padre. Superare tale complesso è essenziale, perché serve per poter maturare e vivere la propria sessualità in maniera matura e soddisfacente; questo implica lo spostamento dell’attrazione dalla madre verso una meta esterna, e la riconciliazione con il padre.

Il disagio della civiltà

Per Sigmund Freud, la religione e la morale nacquero quando gli uomini incominciarono a placare l’impulso di uccidere il padre e possedere la madre; questo viene definito tabù, che significa “non toccare”, riguarda quindi ciò che è proibito. Nell’opera Totem e tabù, Freud racconta l’origine della civiltà; inizialmente gli uomini vivevano in piccole tribù, in cui un maschio aveva la prevalenza su tutti, possedeva tutte le donne e aveva tanti figli. Ai figli era vietato accoppiarsi con le donne del padre, ma un giorno i figli uccisero il padre e lo mangiarono. Ma i figli sentirono un senso di colpa per aver ucciso il padre e per questo decisero di creare un codice di norme che regolasse i rapporti sociali. Nacquero così la morale e la religione e fu creato anche il totem che rappresentava la figura sostitutiva del padre morto, simbolo dell’autorità.In questo modo ha avuto origine la civiltà. Per Freud gli uomini ricercano la felicità, sia come assenza di dolore, sia come tendenza a realizzare i proprio desideri. Ma il principio del piacere, ovvero, la realizzazione immediata dei desideri attraverso la fantasia, si scontra con il principio della realtà, in cui ci si rende conto che solo la realtà può davvero appagare i nostri desideri. Per tale motivo, lo scontro tra questi due principi, provoca infelicità. Secondo Freud l’uomo non può fare a meno degli altri e per questo deve porre un freno alle proprie pulsioni; la loro libera manifestazione renderebbe impossibile il rapporto con gli altri. Per porre freno alle pulsioni, la società contribuisce a rendere più forte il Super-Io individuale, attraverso il Super-Io sociale, che deve rafforzare il primo. Il Super-Io civile è il fautore dei tabù, ossia l’ insieme di proibizioni. In questo modo la personalità dell’individuo, già repressa dal proprio Super-Io individuale, è soggetta ad una nuova costrizione causata dal Super-Io civile, generando negli individui un grande senso di angoscia, poichè si sentono fortemente limitati. Ad un grado di civilizzazione maggiore, corrisponderà un più forte senso di repressione; ma Freud ammette che la società è indispensabile perché essa deve contenere le pulsioni proprio per favorire la felicità degli individui.

I principi freudiani e vita

Sigmund Freud è nato nel 1856 in Moravia e opera a Vienna per quasi tutta la vita.Studia neurologia, fisiologia e neuropsichiatria, cioè lo studio fisiologico del cervello che mette in relazione processi fisici e mentali, il corpo e la psiche.

A Vienna Freud apre uno studio per la cura di malattie nervose : usa le tecniche ipnotiche per curare i pazienti, soprattutto quelli affetti da isteria. L’isteria è un disturbo che colpisce soprattutto le donne e può scomparire per alcuni periodi, ma poi può ripresentarsi.

Freud si rende però conto che con l’ipnosi si curano solamente i sintomi e non la malattia vera e propria: per combattere la malattia non bisogna agire solo sul livello conscio della psiche, ma sul livello inconscio, che è la causa delle malattie mentali.

Freud si avvale perciò di un nuovo metodo, ovvero quello delle associazioni libere: si cerca di associare pensieri, immagini e ricordi dietro i quali opererebbero delle pulsioni psichiche inconsce.

L’uomo ha infatti dentro di sé, secondo Freud, una serie di immagini e pensieri che sono manifestazione della coscienza e che sembrano però assurdi se non si ammette l’esistenza dell’inconscio; essi sono comportamenti che sfuggono al controllo dell’individuo.

Secondo Freud bisogna dare un senso a questi comportamenti: è solo trovando la causa di questo comportamento apparentemente assurdo che riusciamo a guarire dalla nostra nevrosi.

La nevrosi è caratterizzata dal fatto che l’individuo non capisce il perché del suo comportamento, il quale non viene accettato dalla società. Solo portando alla coscienza ciò che è nell’inconscio possiamo guarire da questa nevrosi: bisogna diventare consapevoli dell’inconscio ed è necessario anche rivivere ciò che si è vissuto, ciò che ha causato la nevrosi. Bisogna mettere in atto comportamenti maturi e non nevrotici.

Inconscio

Quando Sigmund Freud parla dell’inconscio si riferisce a quella sorta di scatola nera che si trova sotto il livello della coscienza che contiene tutte quelle pulsioni, immagini e pensieri che la coscienza del soggetto ha rimosso.Questa rimozione avviene per opera dell’IO che rimuove dalla coscienza tutto ciò che viene ritenuto socialmente inaccettabile. In realtà ciò che l’IO rimuove dalla coscienza non viene del tutto eliminato, ma al contrario tutti quei pensieri, pulsioni e immagini continuano ad agire e fanno sentire la loro presenza e i loro effetti sulla parte cosciente.

Queste pulsioni non possono però chiaramente agire in maniera lineare, perché il soggetto non le accetta e l’IO le eliminerebbe: esse agiscono quindi in modo obliquo, perverso e si manifestano attraverso lapsus, nevrosi o anche attraverso i sogni, cioè momenti, come il sonno o i momenti di stress, in cui la parte conscia della psiche non controlla in modo rigido la psiche. Quando il livello di controllo della psiche si abbassa, le immagini e i pensieri che erano stati rimossi tornano a galla, facendo sentire i loro effetti.

Maggiore è il numero di pensieri, immagini e pulsioni che vengono rimossi, maggiore è anche la possibilità di sviluppare delle nevrosi, che devono essere curate con la psicanalisi e con l’eliminazione della parte conscia della psiche.

L'interpretazione dei sogni

Una delle vie che conducono al mondo dell’inconscio è rappresentata dai sogni.I sogni si presentano con i caratteri dell’incoerenza, dell’incomprensibilità e della mancanza di senso. Compito dell’analista è seguire la labile traccia data dal sogno e cercare, attraverso essa, di decifrare l’enigma, il segreto che l’inconscio nasconde.

L’analisi mette in evidenza l’esistenza di due livelli del sogno:

- contenuto manifesto: cioè ciò che si vede durante il sogno;

- contenuto latente: cioè il vero significato del sogno che va ricostruito attraverso l’analisi.

- condensazione: questo processo prevede che all’interno di un unico soggetto ci sia una sovrapposizione di immagini di individui, aventi un punto centrale comune;

- spostamento: l’intensità psichica delle idee latenti si trasferisce su immagini e idee che nel sogno sembrano avere poca importanza.

Il sogno utilizza dei simboli che devono essere interpretati. Il compito dell’analista consiste nel vincere la resistenza del paziente ad affrontare i contenuti rimossi ed effettuare, assieme a lui, l’analisi di tali contenuti. Il metodo utilizzato, sia che prenda le mosse da sogni oppure da ricordi, lapsus verbali o altri “atti mancati”, è quello delle associazioni libere. Il paziente viene invitato a comunicare quali immagini, ricordi o rappresentazioni di qualunque tipo tenda spontaneamente e liberamente ad associare ad un certo particolare o a un determinato elemento, per esempio ad un oggetto sognato.

È importante per l’analista evitare che la coscienza impedisca attraverso la sua capacità di censura questa attività. Proprio per questo motivo nell’interpretazione dei sogni l’IO non deve subentrare.

Esso tende infatti a razionalizzare il sogno, ovvero a fornire un significato razionale e socialmente accettabile al sogno.

Se dall’interpretazione del sogno non emergono aspetti che l’IO ha censurato, allora significa che l’interpretazione del sogno non è avvenuta in modo corretto.

Secondo Freud il sogno è la “realizzazione velata di desideri inibiti”, cioè espressione di desideri che la coscienza disapprova e che non vuole siano rivelati. La coscienza esercita quindi una censura impedendo a quei contenuti di emergere.

Il sonno, provocando il rilassamento della coscienza, consente che questi contenuti vengano espressi e arrivino fino alla coscienza.

Sessualità e nuova immagine dell'infanzia

Una grande rivoluzione di Sigmund Freud sta nell’aver dato la definizione di libido: essa è un certo importo di energia che preme verso una determinata direzione. Questa energia, altrimenti detta pulsione, spinge verso la realizzazione del piacere, soprattutto fisico.Essa è l’insieme delle pulsioni sessuali che non sono però necessariamente indirizzate verso un atto sessuale: esse possono anche subire un processo chiamato sublimazione, cioè un processo che permette il soddisfacimento della libido anche al di fuori della sfera sessuale.

L’aspetto innovativo del modo in cui Freud tratta la sessualità è che egli individua la sessualità anche tra i bambini: con Freud l’infanzia perde il suo tradizionale carattere di vita asessuata ed innocente.

Chiaramente la sessualità nei bambini è molto diversa dalla sessualità negli adulti; tratto che questi due tipi di sessualità hanno in comune è il fatto che anche i bambini ricercano un piacere sessuale che egli rivolge a varie parti del suo corpo.

Fonte di eccitamento sessuale e di piacere sessuale sono particolari zone, dette “erogene”.

Freud distingue tre diverse fasi dello svolgimento della sessualità:

- fase orale: questa fase riguarda il primo anno di vita ed è connessa all’allattamento, infatti la zona erogena in questo caso è la bocca;

- fase anale: questa fase inizia con lo svezzamento e la nuova zona erogena è il retto; dà piacere al bambino in questa fase della sua crescita il controllo della defecazione;

- fase genitale: questa fase comincia a manifestarsi verso i tre- cinque anni , con l’attenzione del bambino per i genitali, grazie allo sviluppo dell’apparato genitale.

Secondo questo complesso il bambino prova un’attrazione sessuale per il genitore di sesso diverso e ha un atteggiamento di gelosia e di ostilità nei confronti del genitore dello stesso sesso, perché quest’ultimo non gli permette di soddisfare le sue pulsioni sessuali nei confronti del genitore del sesso opposto. Il bambino deve subire quindi una castrazione, chiaramente metaforica, dovuta al limite che gli è stato imposto.

Nei confronti del genitore dello stesso sesso non c’è però soltanto un sentimento di ostilità e di gelosia, ma vi è anche una tendenza all’identificazione.

La fase del complesso deve essere superata perché il bambino riesca a passare alla fase genitale e a trovare un rapporto equilibrato con la realtà.

È la stessa comunità all’interno della quale il bambino vive a spingere verso il superamento del complesso di Edipo: il bambino deve prendere il posto del padre attraverso l’introiezione di tutti quei divieti che prima era il padre ad imporgli (qui si crea il SUPER-IO).

Divenuto “civile”, il bambino tende a soddisfare la sua libido in altri modi, anche al di fuori della sfera sessuale.

La genesi della nevrosi

Tutta l’attività psichica è regolata secondo Freud da due principi:- principio del piacere: questo principio mira all’appagamento dei desideri, al conseguimento dei piaceri, evitando il dispiacere; questa è la ragione per cui esistono le pulsioni sessuali, infatti questo principio si realizza fondamentalmente attraverso il corpo;

- principio di realtà: questo principio implica la presa di coscienza da parte dell’individuo della complessità della realtà con cui l’individuo deve fare i conti e la rinuncia alla pretesa di un appagamento immediato dei desideri; queste pulsioni sono dominate dall’IO e tendono anche loro verso il piacere, ma non tentano ad ogni costo di evitare il dispiacere; privarsi della soddisfazione immediata può risultare inevitabile, rimandando il conseguimento del piacere, rinunciandovi del tutto o sopportando un po’ di dispiacere (la civiltà è necessaria ma provoca la sofferenza dell’uomo).

Le pulsioni sessuali non accettano però di essere regolate dal principio di realtà. Quando un uomo si trova a vivere all’interno di una società quelle pulsioni sessuali che risultano inaccettabili vengono rimosse dall’IO attraverso il processo della rimozione, processo attraverso cui l’IO si difende dalle pulsioni sessuali.

La struttura della psiche

Freud distingue all’interno della psiche tre diverse sfere della psiche di cui ha stabilito anche le funzioni:- ES (dal pronome tedesco che significa “esso”, come id in latino): l’ES è l’inconscio, una forza impersonale, è la parte oscura della nostra personalità; esso è il luogo delle pulsioni e della loro pressione per il soddisfacimento e del piacere. Nell’ES non vigono le regole della coscienza e della logica perché le pulsioni sono irrazionali; l’ES non conosce né il bene né il male. Il tempo e lo spazio non sono forme dell’ES e per questo le pulsioni sono inalterabili e ineliminabili, perché non toccate dallo scorrere del tempo;

- SUPER-IO: esso è relativamente indipendente dall’IO e si forma nel momento in cui il bambino riconosce e fa suoi, interiorizzandoli, i divieti dei genitori, arricchendosi e rafforzandosi attraverso l’assimilazione dei divieti e dei comandi dati da qualsiasi altro tipo di autorità che l’individuo incontra. Una funzione fondamentale del SUPER-IO è l’ideale dell’IO, cioè una sorta di “avvocato dell’aspirazione alla perfezione” che risale anch’esso all’influsso dei genitori e degli educatori;

- IO: esso è la struttura intermedia della psiche che stabilisce un rapporto con il mondo esterno ed esercita quindi un controllo della percezione e del pensiero, ma questa parte non è del tutto cosciente. Almeno in parte l’IO è infatti incosciente poiché deve difendersi dalle pulsioni provenienti dall’ES e, per conto del SUPER-IO, opera la rimozione delle spinte pulsionali.

Eros e thanatos

L’uomo è soggetto a due tipi di pulsioni: quelle sessuali e quelle aggressive, simboleggiate rispettivamente da Eros e Thanatos, Amore e Morte, che esprimono rispettivamente una spinta verso la vita e una verso la morte.Freud nega che per natura l’uomo sia buono, anzi egli lo descrive come violento, brutale e crudele a cui appartengono pulsioni aggressive e distruttive; come diceva Hobbes, l’uomo è una homo homini lupus.

Questa aggressività non è indirizzata solamente verso il mondo esterno, ma essa si rivolge anche all’individuo stesso come forma di autodistruzione.

La civiltà e la sofferenza umana

Una riflessioni di Sigmund Freud si basa sul considerare la civiltà moderna come una della fonti della sofferenza umana.L’uomo, grazie al progresso della scienza e della tecnica, esercita un forte dominio sulla natura ed egli è per questo diventato molto simile a Dio. Questo fatto dovrebbe rendere l’uomo felice perché egli è quasi riuscito a soddisfare i sui ideali di civiltà, cioè quelli di onnipotenza e di onniscienza.

Nonostante la potenza che ha ottenuto, l’uomo non è in realtà felice e la causa di questa infelicità è da ricercare nella civiltà, perché essa impone dei sacrifici all’uomo.

Sappiamo infatti che l’uomo è dominato da pulsioni sessuali e aggressive; la civiltà, per realizzare i suoi scopi, deve regolamentare le pulsioni sessuali degli uomini che altrimenti avrebbero un effetto distruttivo su ogni possibilità di convivenza.

La civiltà non fa altro quindi che incrementare questi due processi:

- rimozione: in cambio della sicurezza, gli uomini rinunciano alla libertà di soddisfare le proprie pulsioni, rinunciando quindi anche alla felicità;

- sublimazione: la libido viene indirizzata verso oggetti diversi da quello su cui si concentrava il desiderio sessuale e impiegata al servizio della società e non contro di essa, in attività utili al suo funzionamento e al suo sviluppo.

La vera giustizia è rappresentata da ciò che la maggioranza ritiene giusto e affinché questa giustizia esista ognuno deve cedere parte della sua libertà, per ricevere in cambio sicurezza assicurata dal diritto (leggi decise dalla maggioranza).

Per costituire una società la base fondamentale dalla quale si deve partire è l’uguaglianza di tutti i singoli che devono quindi attenersi alle stesse regole: se le regole non fossero infatti rispettate da tutti, qualche singolo potrebbe pensare di non rispettare più le regole che perderebbero così il loro valore.

Lo sforzo che la società compie per controllare le pulsioni aggressive degli uomini vuole porre come ideale finale da raggiungere quello che ogni uomo ami il suo prossimo come se stesso, ideale agli occhi di Freud irrealizzabile e per fare questo deve creare identificazioni e relazioni tra gli uomini, per fare in modo che ogni singolo non veda gli altri uomini come dei diversi sui quali sfogare le sue pulsioni aggressive e sessuali.

Il disagio della civiltà è però secondo Freud ineliminabile, perché oltre certi limiti non sarà possibile liberarsi del carattere repressivo della società.

La teoria psicoanalitica di Freud

Nel 1899 viene pubblicata a Vienna L'interpretazione dei sogni. Si tratta di una sorta di pietra miliare nella costruzione di quell'edificio teorico che tanta importanza rivestirà nel Ventesimo secolo: la psicoanalisi. L'autore del libro è un giovane neurologo viennese, dai molteplici interessi e che proprio per questa sua smania di studiare e approfondire le più disparate discipline, si è laureato in medicina con tre anni di ritardo.Si chiama Sigmund Freud ed è l'amatissimo primogenito di una famiglia di origini ebree.Freud fu da subito consapevole del carattere rivoluzionario delle idee che andava via via elaborando e perfezionando. Durante il suo primo viaggio in America ebbe a dire al suo allievo Jung, che più tardi organizzerà il più importante scisma in seno al movimento psicoanalitico: "Non sanno che stiamo portando loro la peste".Avversata da medici e psicologi del tempo, nonché da molti scrittori e intellettuali, con argomentazioni fra l'altro valide tutt'oggi, la psicoanalisi ottenne una progressiva, grande affermazione, tanto che nel secondo Dopoguerra troviamo psicoanalisti insediati in prestigiose cattedre in altrettanto prestigiose università di tutto il mondo.Eppure, come cura dei disturbi psichici, come originariamente era nata, la psicoanalisi fu un semifallimento. Trattamento lungo e costoso, si rivelò, almeno nella versione freudiana, inefficace nella cura della schizofrenia e delle altre psicosi, quell' insieme cioè di patologie che noi profani indichiamo come follia, ma anche nella terapia dei disturbi psichici minori, come le nevrosi, i risultati non sono esaltanti e comunque non affatto superiori a quelli ottenuti con l'impiego di altre psicoterapie.All'uomo vittoriano rigidamente razionalista, puritano, ligio al senso del dovere e all'etica del lavoro, subentra, influenzato dalle nuove ideologie, l'uomo della civiltà di massa, dedito al consumo e alla sacralizzazione del tempo libero.La famiglia stessa si trasforma: dalla famiglia patriarcale allargata, sovente contadina, si passa alla famiglia nucleare, piccoloborghese, dove contano in assoluto le esigenze personali, l'intimità della coppia, la soddisfazione dei bisogni individuali o di una ristretta cerchia di persone. L'industria può espandersi, avendo finalmente trovato gli acquirenti ideali cui vendere i propri prodotti.La scoperta dell'inconscio, che Freud deve alle proprie letture filosofiche e letterarie, rende consapevole l'uomo contemporaneo delle spinte irrazionali che determinano e agiscono il suo comportamento.Finalmente cosciente dei propri istinti, l'uomo del Novecento, prima scisso fra coscienza e inconscio, razionalità e pulsioni, sviluppa una nuova dialettica, una sorta di interiorità di massa e di introspezione che permetterà all'individuo borghese di fabbricarsi una propria autonoma identità.Psicoanalisi, romanzo borghese è il titolo di un fortunato libretto di qualche anno fa, dove gli autori vedevano appunto nella psicoanalisi lo strumento attraverso il quale ogni grigio rappresentante della borghesia poteva costruire una narrazione attendibile della propria esistenza, il proprio romanzo personale, di cui avvertiva, per la prima volta nel corso della storia, l'acuto bisogno.La letteratura è interessata dalla psicoanalisi non soltanto sul versante della critica, ma soprattutto su quello espressivo: poesia e romanzo si servono intensamente del pensiero primario, tipico della produzione dell'inconscio.I surrealisti, Proust, Joyce, Svevo, la Woolf, coevi di Freud, producono opere letterarie che, pur non essendo psicoanalitiche in senso stretto, anzi pur essendo fortemente eretiche, risentono del nuovo clima culturale e abbondano di associazioni mentali, frammenti di ricordi, fantasie, visioni, emozioni, descrizioni di comportamenti bizzarri.Si fa strada in letteratura la tecnica dello stream of consciousness, flusso di coscienza che si propone di riprodurre l'attività psichica nel suo farsi, nel suo mischiare razionale e irrazionale, idee, percezioni, sentimenti, ricordi, sensazioni nel loro continuo e contemporaneo fluire.Divenuta parte del Potere e delle Istituzioni, la psicoanalisi sembra perdere con gli anni la sua carica innovativa, se non eversiva, delle origini, caldeggiata dallo stesso Freud, per certi versi patriarca accentratore, dogmatico e autoritario, tuttavia soprattutto scienziato dalla mentalità sperimentale e come tale disponibile, come spesso fece, a mutare idee e spiegazioni alla luce dei nuovi fatti che emergevano dall'osservazione clinica dei pazienti.Collusa col Potere, la psicoanalisi ha finito per diventare mistificante, rinchiudendo l'uomo in una visione angusta, intrapsichica o, tutt'al più, intrafamiliare dei suoi problemi.

Negando quindi le origini storiche, sociali, ovvero profondamente ontologiche del disagio dell'uomo contemporaneo.La devianza giovanile, la contestazione, il malessere psicologico, le rivendicazioni operaie, la disoccupazione, le lotte politiche e sindacali, la critica della società industriale e postindustriale diventavano per la psicoanalisi un problema individuale, personale di mal elaborati rapporti con mamma e papà.Cosa salvare della psicoanalisi nel Ventunesimo secolo?

Senza dubbio il valore letterario dell'opera di Freud, un prosatore dotato di intelligenza, brillantezza, spirito, chiarezza, stile.

Un piccolo classico, dunque, capace quindi di dirci, a patto di uscire noi da una ricezione eccessivamente dogmatica, qualcosa di importante su noi stessi e sulla nostra vita.Dal punto di vista scientifico, poco o nulla c'è probabilmente da salvare. Gli epistemologi definiscono le teorie psicoanalitiche come "non falsificabili", "inverificabili" e perciò non scientifiche secondo il paradigma corrente della scienza.

La psicoanalisi propone intuizioni, non verità scientifiche, ipotesi suggestive non solide teorie.

Domande da interrogazione

- Qual è il pensiero di Freud?

- Chi è il padre della psicanalisi?

- Qual è la parte della vita più importante per Sigmund Freud?

- Per cosa muore Freud?

- Sigmund Freud chi era?

- Sigmund Freud dove nasce?

Il pensiero filosofico di Freud è legato allo studio che ha effettuato sull'inconscio, che viene definito Psicoanalisi. Per Freud il sogno è quella via con cui si accede all'inconscio. E' proprio nel sogno che sono presenti tutti i nostri desideri; i sogni però sono di difficile interpretazione, in quanto il loro significato è nascosto.

Il padre della psicanalisi è Sigmund Freud.

Secondo Freud il momento più importante per la vita di un uomo è senz'altro la morte.

Freud muore a causa di un epitelioma del cavo orale che gli ha provocato anche delle metastasi ossee con cui ha convissuto per 16 anni.

Sigmund Freud è stato un medico neurologo e colui che ha fondato la psiconalisi.

Sigmund Freud nasce a Freiberg, in Moravia.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo