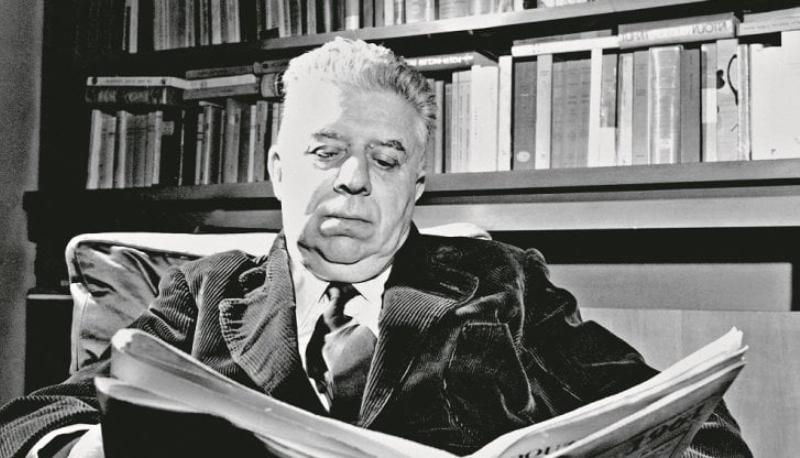

Tra le pietre miliari della Letteratura italiana del Primo Novecento un pilastro indiscusso è sicuramente Eugenio Montale, il poeta ligure che è riuscito a produrre liriche piene di suggestione e di bellezza nonostante la percezione sempre costante del “male di vivere”.

Poeta e critico letterario di grande successo, è ricordato anche per aver teorizzato nella Letteratura italiana la “poetica dell’oggetto” attraverso cui proietta una serie di idee e di emozioni su un determinato oggetto attraverso appunto l’idea del “correlativo oggettivo”, concetto ereditato dal poeta inglese T.S.Eliot.

Guarda anche:

- Maturità 2021 Analisi del testo: autori e testi importanti da sapere per il maxi orale

- Maturità, analisi del testo al maxi orale: trucchi per fare bella figura

- Analisi del testo, Maturità 2021: vita e opere fondamentali di Luigi Pirandello

- Analisi del testo, Maturità 2021: vita e opere fondamentali di Giuseppe Ungaretti

- Maturità 2021, analisi del testo all'orale: cosa sapere su Giovanni Pascoli

La vita di Eugenio Montale (Genova 1896 – Milano 1981)

Eugenio Montale nacque a Genova nel 1896 e trascorse la sua giovinezza in Liguria dove interruppe gli studi commerciali e si avvicinò allo studio di canto da baritono senza però farne mai una vera e propria professione. Partecipò anche alla Prima Guerra Mondiale come ufficiale in servizio sul fronte del Trentino; questo tipo di esperienza non ha però lasciato tracce significative nelle sue opere.Al 1925 risale l’esordio letterario con la pubblicazione della prima raccolta poetica intitolata “Ossi di seppia” e nello stesso anno è anche fra i firmatari del “Manifesto degli intellettuali antifascisti” redatto da Benedetto Croce.

Nel 1927 si stabilisce a Firenze e lavora in una casa editrice, divenendo poi direttore del Gabinetto Viesseux da cui poi verrà allontanato nel 1938 per il suo rifiuto all’adesione al Partito fascista. Si dedica allora alle traduzioni e collabora con “Solaria”, rivista letteraria di fondamentale importanza in quegli anni.

Nel 1939 esce la sua seconda raccolta poetica intitolata “Le Occasioni”. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, Montale si iscrive al Partito d’Azione e sostiene la Resistenza.

Nel 1948 si trasferisce a Milano dove trova impiego come redattore presso il “Corriere della Sera” mentre nel 1956 pubblica “La Bufera e altro”, raccolta poetica in cui i contenuti rimandano agli anni della guerra e a quelli di poco successivi.

Nel 1963 muore la moglie e questo doloroso evento diviene lo stimolo per un nuovo impulso poetico, totalmente rinnovato nello stile e nei temi. Gli anni ’70 sono molto prolifici dal punto di vista della produzione letteraria poiché nascono diverse opere: “Satura” (1971), “Diario del ’71 e del ‘72” (1973), “Quaderno di quattro anni” (1977).

Nel frattempo, nel 1967 venne nominato senatore a vita mentre nel 1975 gli venne conferito il Premio Nobel per la Letteratura. Montale si spense a Milano nel 1981.

Ossi di seppia (1925)

La prima raccolta poetica venne pubblicata nel 1925 con il titolo “Ossi di seppia”, nome che rimanda ai resti dei molluschi che il mare sospinge sulla riva. In questa prima stagione poetica, i paesaggi dominanti sono senza dubbio quelli liguri, in particolar modo quello delle Cinque Terre, in contrasto con l’interiorità di un io costantemente tormentato dal “male di vivere”. Per questo motivo, non avviene un’identificazione con il paesaggio circostante poiché il poeta ne rimane sempre estraneo.Dal punto di vista stilistico, nelle liriche di “Ossi di seppia” prevale il verso libero che si presta sia a poesie brevi sia a poemetti più lunghi. Il tono discorsivo definisce poesie dal livello più colloquiale ma anche liriche con una sintassi e un lessico più ricercati ed elevati.

Le Occasioni (1939)

La seconda raccolta risale al 1939 ed è intitolata “Le Occasioni” proprio per sottolineare il legame di queste liriche con gli eventi concreti della vita. Per questo motivo, compare il tema dell’amore sotto forma di figure femminili rievocate in una dimensione passata attraverso i ricordi. Si tratta di donne reali conosciute nelle esperienze passate come Gerti e Dora Markus. Nella sezione finale invece compare Clizia, una figura femminile misteriosa che si presenta come una presenza salvifica, una donna angelo che può salvare il poeta dalle miserie umane e dalla volgarità e mediocrità della società di massa.Il ruolo di congiunzione fra passato e presente è svolto in queste raccolta proprio dalla memoria, unico mezzo posseduto dal poeta per rivivere un evento passato in compagnia di una donna anche nello stesso presente.

Come suggerisce il titolo stesso della raccolta, le poesie in essa contenute sono emblema della “poetica degli oggetti” tanto cara a Montale.

La bufera e altro (1956)

La terza raccolta viene pubblicata nel 1956 con il titolo “La bufera e altro” e contiene poesie scritte proprio negli anni della Seconda guerra mondiale. Lo stesso titolo allude agli sconvolgimenti provocati dalla guerra, vissuti come una catastrofe collettiva: non è un caso se in queste liriche l’atmosfera suggestiva che le circonda sembra calarsi in un Inferno molto simile a quello dantesco.I riferimenti concreti alla guerra sono molto diffusi e sono rievocati attraverso la rievocazione di fatti reali come i numerosi bombardamenti o la visita di Hitler a Firenze.

L’unico mezzo di salvezza per contrapporsi a questa realtà infernale è quello rappresentato dalla donna angelo, ricalcata sul modello della poesia stilnovista, e identificata nuovamente con Clizia presentata sempre con tratti solari dietro alla cui figura si cela Irma Brandeis, una studiosa americana conosciuta nel periodo fiorentino. Accanto a Clizia, figura idealizzata e inafferrabile, si pongono altre due più concrete e reali: Mosca (Drusilla Tanzi) e Volpe (la poetessa Maria Luisa Spaziani che rappresenta una Anti-beatrice).

Auto da fé (1966)

Una delle più riuscite opere in prosa è sicuramente “Auto da fé”, pubblicata nel 1966, che si configura come un risultato di rilievo dell’intenso lavoro da giornalista e di critico, raccogliendo articoli di costume, di attualità e di cultura sulla società di massa che proprio negli anni Cinquanta si era affermata. Il pensiero che permea tutti questi scritti di prosa è incentrato infatti sull’analisi critica che il benessere economico ha prodotto sulla totalità della realtà intesa come un sistema complesso di emozioni, pensieri, idee, esperienze e ovviamente anche cultura.

Satura (1971)

Come suggerisce lo stesso nome della raccolta, ereditato da un genere letterario latino, si tratta di liriche contrassegnate da una mescolanza di stili, di temi e di linguaggi diversi. Si divide in quattro parti: Xenia I, Xenia II, Satura I, Satura II.È una raccolta della vecchiaia in cui domina il disincanto e si inasprisce la convinzione sulla negatività del mondo. La figura della donna risulta assente, sfumata in un passato perduto per sempre, mentre nel presente appare impossibile giungere ad una verità, ad una salvezza o anche alla ricomposizione di un io frantumato. Si concretizza anche la convinzione sulla morte di Dio che si manifesta nella perdita di ogni valore nel mondo contemporaneo al poeta stesso.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo