Concetti Chiave

- Salvatore Quasimodo, poeta italiano, ha iniziato la sua formazione al Politecnico di Roma nel 1919 ma ha proseguito da autodidatta, approfondendo testi classici e autori italiani.

- Stabilitosi a Milano nel 1939, Quasimodo ha insegnato letteratura italiana e ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 1959.

- Le sue opere iniziali mostrano influenze dell'Ermetismo, mentre le successive esplorano temi come la natura e la sofferenza umana, culminando in raccolte notevoli come "Ed è subito sera".

- Le traduzioni di poeti greci e latini e di Shakespeare hanno contribuito all'evoluzione del suo stile, liberandolo dalle restrizioni dell'Ermetismo.

- Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Quasimodo ha abbracciato un impegno civile, riflettendo nei suoi versi un equilibrio tra ideale e realtà dolorosa.

Formazione e prime esperienze

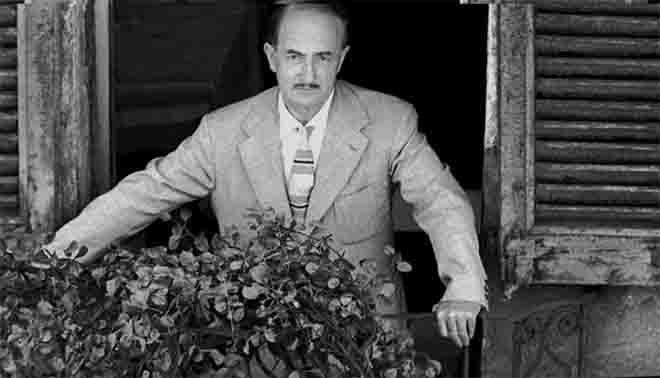

Poeta italiano. Intrapresi gli studi universitari presso il Politecnico di Roma nel 1919, Quasimodo fu in seguito costretto ad abbandonarli e ad ampliare da sé la propria cultura, dedicandosi alla lettura e all'approfondimento dei testi di classici greci e latini, di alcuni filosofi e di autori quali Dante, Petrarca e Tasso.

Carriera e riconoscimenti

Quasimodo svolse varie attività, fra le quali quella di funzionario presso il genio civile, e dal 1939 si stabilì definitivamente a Milano, dove insegnò letteratura italiana al conservatorio G. Verdi. Nel 1959 fu insignito del premio Nobel per la letteratura.

Opere e temi principali

Le prime composizioni poetiche di Q., nelle quali appare manifesta l'adesione ai dettami dell'Ermetismo, sono riunite in Acque e terre (1930), Oboe sommerso (1932), Odore di Eucalyptus e altri versi (1933), Erato e Apollion (1936), Poesie (1938). Ad esse fece seguito Ed è subito sera (1942), raccolta che comprende poesie nuove e un'ampia selezione delle liriche precedenti; quest'opera, da un lato, chiude idealmente la prima fase della ricerca espressiva e del percorso poetico di Quasimodo, dall'altro anticipa temi - la contemplazione della natura e la riflessione partecipe sul destino di sofferenza dell'uomo - più ampiamente sviluppati nelle opere successive.

Traduzioni e influenze stilistiche

Le ispirate traduzioni dai poeti greci e latini (Lirici greci, 1940; Il fiore delle Georgiche, 1942; Edipo re, 1947; Canti di Catullo, 1955; Fiore dell'Antologia Palatina, 1958; Le metamorfosi di Ovidio, 1959), come anche le versioni da Shakespeare influirono sull'evoluzione dello stile di Salvatore Quasimodo, contribuendo non poco all'affrancamento del suo linguaggio dai parametri dell'Ermetismo.

Contributi al dibattito poetico

Quasimodo intervenne altresì nel dibattito sulla poesia, con antologie (Poesia italiana del dopoguerra, 1958) e saggi (Discorso sulla poesia, 1955; Il poeta e il politico, 1960); sono pure da menzionare gli Scritti sul teatro (1961) e l'ultima opera, A colpo omicida e altri scritti (postuma, 1977). Le prime liriche di Salvatore Quasimodo, pubblicate sulla rivista fiorentina «Solaria» nel 1930, pur testimoniando l'adesione del poeta ai canoni estetici dell'Ermetismo, risultano però sempre arricchite sia da motivi personali, quali le immagini della Sicilia e della sua fanciullezza, sia dalla lezione formale appresa dai poeti dell'antichità.

Evoluzione artistica post-bellica

Nondimeno, il temperamento artistico più vero di Quasimodo, al di là dell'opinione di chi vide in lui il principale rappresentante della poesia ermetica in Italia, si rivelò più tardi, immediatamente dopo il secondo conflitto mondiale. Proprio in quegli anni questo autore trovò il migliore equilibrio, nei suoi versi, fra la tensione verso l'ideale e la partecipazione alla realtà di dolore e di sofferenza, comune agli uomini e alla natura. La guerra, il periodo dell'occupazione nazista, gli echi delle rovine del mondo lo portarono a rimeditare la sua posizione: la figura del poeta estraneo alla vita del suo tempo venne rinnegata e la rinnovata coscienza dell'uomo trovò esplicazione in temi e motivi poetici molto più concreti e sofferti, conferendo inoltre una più intensa partecipazione e commozione al ritmo dei versi. Per Salvatore Quasimodo, la condizione nuova di impegno civile gli consentì di ritrovarsi e di concorrere in modo altamente poetico all'individuazione dell'uomo dei nostri tempi (Modica, Ragusa 1901 - Napoli 1968).

Domande da interrogazione

- Quali furono le prime esperienze formative di Salvatore Quasimodo?

- Quali riconoscimenti ha ricevuto Quasimodo durante la sua carriera?

- Quali sono i temi principali delle opere di Quasimodo?

- In che modo le traduzioni hanno influenzato lo stile di Quasimodo?

- Come si è evoluta l'arte di Quasimodo nel periodo post-bellico?

Quasimodo iniziò i suoi studi universitari al Politecnico di Roma nel 1919, ma dovette abbandonarli, proseguendo la sua formazione da autodidatta attraverso la lettura di classici greci e latini e di autori come Dante, Petrarca e Tasso.

Quasimodo si stabilì a Milano nel 1939, dove insegnò letteratura italiana. Nel 1959, fu insignito del premio Nobel per la letteratura.

I temi principali includono la contemplazione della natura e la riflessione sul destino di sofferenza dell'uomo, sviluppati in opere come "Ed è subito sera" e "Giorno dopo giorno".

Le traduzioni di poeti greci e latini e di Shakespeare hanno contribuito all'evoluzione stilistica di Quasimodo, affrancandolo dai parametri dell'Ermetismo.

Dopo la seconda guerra mondiale, Quasimodo trovò un equilibrio tra l'ideale e la realtà di dolore, rinnegando la figura del poeta estraneo e abbracciando un impegno civile più concreto nei suoi versi.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo