Concetti Chiave

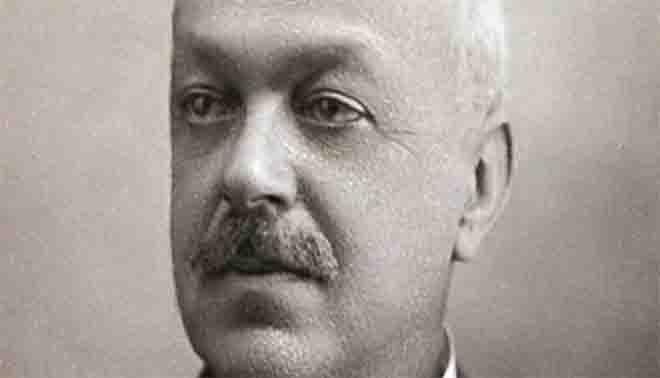

- Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, è uno scrittore triestino di origine ebraica, noto per la sua analisi dell'inetto, un uomo incapace di affrontare la vita.

- Ha scritto tre romanzi principali: "Una vita", "Senilità" e "La coscienza di Zeno", quest'ultimo considerato un capolavoro della letteratura italiana.

- Svevo ha subito influenze filosofiche da Schopenhauer e Nietzsche e ha integrato idee psicoanalitiche di Freud nei suoi scritti.

- La sua amicizia con James Joyce ha contribuito a far conoscere il suo lavoro all'estero, nonostante inizialmente fosse ignorato in Italia.

- Il suo stile narrativo si distingue per l'uso del narratore interno e una struttura non lineare del tempo, con un focus sull'introspezione psicologica.

Indice

- La vita di Italo Svevo

- Formazione e influenze culturali

- Opere e tematiche ricorrenti

- Una vita: trama e analisi

- Senilità: trama e analisi

- La coscienza di Zeno: struttura e temi

- Aron Schmitz e la sua carriera

- Influenze filosofiche e letterarie

- Il primo romanzo: Una vita

- Senilità: analisi del protagonista

- La coscienza di Zeno: innovazioni narrative

- Racconti e commedie di Svevo

- La vita non è brutta né bella

- Pensiero e poetica di Svevo

- Svevo e la sua formazione

- Pensiero e poetica: influenze e temi

- Declamazione e lavoro impiegatizio

- Senilità: trama e personaggi

- La coscienza di Zeno: trama e analisi

- Svevo e il Decadentismo

- Biografia di Italo Svevo

La vita di Italo Svevo

In questo appunto si descrive Italo Svevo che è uno scrittore proveniente da una famiglia borghese. Ettore Schimtz, in arte Italo Svevo, vive con la famiglia a Trieste, continua la sua formazione culturale presso l'università di Lingue. Egli ha modo di approfondire anche lo studio di autori molto importanti della letteratura italiana, come ad esempio Giosué Carducci, degli autori della letteratura francese, come per esempio i naturalisti. Approfondisce anche lo studio di autori come ad esempio i filosofi tedeschi Nietzsche e Schopenhauer e prende lezioni anche dallo scrittore inglese James Joyce. Svevo scrive molte opere, tra cui per esempio La coscienza di Zeno, in cui viene fatta un'analisi del personaggio del racconto: Zeno. Tra gli altri suoi romanzi si ricordano Senilità, Una vita. Nelle sue opere principali viene descritta la figura dell'inetto, ovvero un uomo che vede la sua vita scorrere davanti, ma che non prende mai decisioni importanti per sé stesso.

Formazione e influenze culturali

Vita: Italo Svevo nasce a Trieste nel 1861 da una famiglia borghese, il padre, un imprenditore che lavora in un'azienda di vetrami, cerca di fornire ai figli un'educazione commerciale consentendogli di studiare lingue e mandandoli in Germania, paese molto più sviluppato dell'Italia a livello scolastico.  La Trieste di fine 800 è una realtà molto distaccata dal resto dell'Italia, infatti è una città di porto, molto orientata verso l'est Europa. Il nome Italo Svevo, in realtà è uno pseudonimo, il suo vero nome è infatti è Ettore Smithz. Terminati gli studi Svevo inizia a lavorare in banca, in una filiale della banca di Vienna, dove resterà per vent'anni (infatti la ditta del padre aveva avuto un crack economico ed era fallita). Tutte le sue conoscenze letterarie sono frutto di studi personali eseguiti da autodidatta nel tempo libero, egli approfondisce i classici italiani, soprattutto Carducci, legge i testi dei naturalisti francesi, e, sapendo il tedesco, analizza molte tragedie di Smiller e dei romantici tedeschi. Inizia a comporre per diletto, non pubblicando però niente fino al 1892, anno in cui da alle stampe “una vita”, romanzo che però fu totale fallimento sia a livello di critica che di pubblico. Nel 1896 si sposa, abbandona la banca, e, nel 1899 inizia a lavorare nella ditta del suocero (una ditta di vernici sottomarine) dove fa tantissima esperienza commerciale. Nel 1898 scrive “Senilità”, che però si rivela un altro flop. Decide per questo di smettere di scrivere e dedicarsi solo al lavoro. In questi anni continua a leggere, approfondisce la sua conoscenza dei romanzieri russi, dei filosofi i quali Schopenhauer e Nietzsche, e nel 1908 si avvicina alla psicoanalisi di Freud, che sperimenta anche su di sé. Questa la porta a considerare la malattia dell'uomo come strettamente legata alla condizione della vita moderna: Svevo pensa che la società si divida in due categorie: i sani e i malati. Nel 1923 decide di tornare a scrivere e pubblica “la coscienza di Zeno”, che però all'inizio,

La Trieste di fine 800 è una realtà molto distaccata dal resto dell'Italia, infatti è una città di porto, molto orientata verso l'est Europa. Il nome Italo Svevo, in realtà è uno pseudonimo, il suo vero nome è infatti è Ettore Smithz. Terminati gli studi Svevo inizia a lavorare in banca, in una filiale della banca di Vienna, dove resterà per vent'anni (infatti la ditta del padre aveva avuto un crack economico ed era fallita). Tutte le sue conoscenze letterarie sono frutto di studi personali eseguiti da autodidatta nel tempo libero, egli approfondisce i classici italiani, soprattutto Carducci, legge i testi dei naturalisti francesi, e, sapendo il tedesco, analizza molte tragedie di Smiller e dei romantici tedeschi. Inizia a comporre per diletto, non pubblicando però niente fino al 1892, anno in cui da alle stampe “una vita”, romanzo che però fu totale fallimento sia a livello di critica che di pubblico. Nel 1896 si sposa, abbandona la banca, e, nel 1899 inizia a lavorare nella ditta del suocero (una ditta di vernici sottomarine) dove fa tantissima esperienza commerciale. Nel 1898 scrive “Senilità”, che però si rivela un altro flop. Decide per questo di smettere di scrivere e dedicarsi solo al lavoro. In questi anni continua a leggere, approfondisce la sua conoscenza dei romanzieri russi, dei filosofi i quali Schopenhauer e Nietzsche, e nel 1908 si avvicina alla psicoanalisi di Freud, che sperimenta anche su di sé. Questa la porta a considerare la malattia dell'uomo come strettamente legata alla condizione della vita moderna: Svevo pensa che la società si divida in due categorie: i sani e i malati. Nel 1923 decide di tornare a scrivere e pubblica “la coscienza di Zeno”, che però all'inizio,

similmente ai libri precedenti, si rivelerà un fallimento. Dopo tre anni, però, la critica inizia ad elogiarlo, grazie a molti articoli fatti da Montale e Joyce. Svevo inizia quindi ad essere apprezzato non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nel 1927 decide di pubblicare, dopo una revisione stilistica, “senilità”, che questa volta gli darà un discreto successo. Nel 1928 muore in un incidente automobilistico.

Opere e tematiche ricorrenti

Le opere: tutte le sue opere hanno uno stile molto simile: vedono la presenza di due figure contrapposte: una sveglia, attiva, l'altra inetta, incapace di vivere. L’inetto, però, subirà un’evoluzione nel corso dei libri, arrivando alla sua espressione più completa solo con “la coscienza di Zeno”.

Una vita: trama e analisi

"Una vita": il protagonista è Alfonso Nitti, un impiegato che fatica a vivere a causa di pregiudizi e del classismo che domina la società borghese. Il suo scopo è quello di scrivere un romanzo, ma, non riuscendoci, si suiciderà. Questo libro è molto autobiografico, anche se non ben orchestrato. Per comprenderlo fino il fondo, bisogna infatti leggere anche la coscienza di Zeno.

Senilità: trama e analisi

"Senilità": Il protagonista è Emilio Brentani, un piccolo impiegato che, nonostante sia riuscito a pubblicare un

romanzo, è un inetto, un uomo che si lascia scivolare la vita addosso, incapace di prendere qualsiasi

decisione. In più di Alfonso Nitti, ha però il fatto di essere consapevole di questa sua inettitudine.

Emilio si innamora di una ragazza popolana dai facili costumi che però lui idealizza come una donna angelicata; un giorno si presenta da lei con un amico scultore, Stefano Valli, (che rappresenta

il simbolo della sanità), la ragazza si innamora di lui, abbandonando il protagonista. La sorella di Emilio, Amalia, è un’altra figura inetta: nella vita non è mai stata capace di fare nessuna scelta, e

quindi non si è mai sposata. Anche lei si innamora dello scultore, ma non è capace di essere ricambiata, e quindi tenta il suicidio. Alla fine del libro il protagonista, entra nella camera della sorella, scoprendo il suo mondo nascosto, la sua depressione e il suo alcolismo. Emilio accetterà la sua condizione di “senilità” interiore e deciderà di passare la vita aiutando sua sorella.

La coscienza di Zeno: struttura e temi

"La coscienza di Zeno": Il libro, diversamente dai libri precedenti ha la struttura di un diario psicoanalitico. La narrazione è molto libera:, infatti Svevo scrive utilizzando la prima persona, creando dei capitoli separati sia a livello cronologico che contenutistico. Alcuni fatti, vengono ripresi in più capitoli, ma il modo

diverso, questo consente al lettore di creare un quadro più preciso della figura di Zeno Cosini, il protagonista. Svevo, si rende però conto che, usando la prima persona, è molto difficile non cadere in un racconto autobiografico. Questo fatto sarà molto evidente nell'ultima parte del Romanzo, dove, con la voce di Zeno, Svevo darà la sua visione del mondo e del progresso. Lo scopo del diario per Zeno, e quindi per Svevo, è quello di prendere i ricordi passati, registrati dalla memoria e poi dal diario, per poterli poi utilizzare, per comprendere meglio la propria vita. La memoria secondo l’autore non è quindi capace di creatività, è solo logica e razionale. Quest'idea è molto diversa da quella di Joyce, secondo il quale la memoria è essenzialmente attività creativa, ricordiamo lo “stream of consciousness” caratteristico dei romanzi di quest'ultimo.

per ulteriori approfondimenti sulla biografia e sulle opere di Italo Svevo vedi anche qua

Aron Schmitz e la sua carriera

Aron Schmitz (Italo Svevo è uno pseudonimo), nacque a Trieste nel 1861 da una famiglia borghese. Il padre era un commerciante di vetrami, e per questo venne indirizzato agli studi di commerciante in Germania, ma la sua vera vocazione era quella di scrittore. Successivamente Svevo conobbe la declassazione a causa del fallimento dell’industria del padre. Alla morte della madre, egli sposò poi la cugina Livia Veneziani, che oltre a placare il suo animo rendendolo un padre sereno, innalzò anche la sua condizione sociale, da piccolo borghese, divenne dirigente dell’industria di famiglia, lasciando l’attività letteraria, e guardandola come qualcosa di dannoso, e ridicolo. Però, comunque gli interessi culturali permangono, pian piano riaffiora il bisogno di scrivere, prende lezioni da James Joyce, e con Freud conosce la psicoanalisi. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale egli riprende a scrivere, poiché la fabbrica di vernici fu requisita dalle autorità austriache. Quando scrisse il suo terzo romanzo: La coscienza di Zeno, non ebbe molto successo così lo mandò all’amico Joyce che lo portò al successo in Francia. Solo in Italia rimase intorno a lui un’atmosfera di diffidenza, l’unica eccezione fu costituita da Montale che gli dedicò un saggio riconoscendo la sua grandezza. Progettò un quarto romanzo sempre con protagonista Zeno, di cui scrisse ampi frammenti e morì in seguito a un incidente d’auto. Egli non è un intellettuale alla maniera tradizionale perché nasce in ambiente triestino, una città in cui convergono tre civiltà, italiana, tedesca e slava, un crogiolo di culture, infatti il suo stesso nome rimanda alla cultura italiana e quello tedesca. Poi pur non essendo religioso, era di famiglia israelitica, di radici ebraiche, e non è un letterato puro, ossia la sua attività principale non è la letteratura, egli è un borghese imprenditoriale.

Influenze filosofiche e letterarie

La cultura di Svevo: Sul piano filosofico Svevo subì l’influenza di Schopenhauer, il pensatore che affermava un pessimismo radicale, indicando come unica via di salvezza dal dolore la contemplazione e la rinuncia, poi subì anche l’influenza di Nietzsche, che crede che il soggetto sia una pluralità di stati in fluido divenire, e di Darwin, selezione naturale e lotta per la vita. Ma in realtà egli utilizzava questi maestri in modo critico mentre simpatizzò per il socialismo Marxista, infatti egli trasse la chiara percezione dei conflitti di classe che percorrono la società moderna e la consapevolezza del fatto che tutti i fenomeni sono condizionati dalla realtà delle classi. Ma del Marxismo rifiuta il lento processo di collettivizzazione, e le proposte politiche in generale, poiché egli ha un’utopia, saltare le tappe intermedie. Problematico fu anche il rapporto con la psicoanalisi, la apprezza perché tratta delle ambivalenze della psiche ma non la apprezza come terapia che pretende di portare alla salute un malato di nevrosi.

Sul piano letterario egli stesso nel Profilo autobiografico chiarisce di esser stato influenzato da romanzieri francesi come Balzac, Flaubert che in Madame Bovary rappresenta la miseria della coscienza piccolo borghese. Infatti si parla di bovarismo dei personaggi sveviani, ossia sono degli eroi sognatori che evadono dalla misera vita quotidiana in una realtà alternativa. Subisce anche l’influenza del naturalismo di Zola, e di Bourget con il romanzo psicologico, Turgheneiv che presenta personaggi inetti, Dostoievskij che coglie impulsi della psiche segreti, umoristi inglesi come Swift, Dickens..

Il primo romanzo: Una vita

Il primo romanzo: Una vita: avrebbe voluto intitolare il suo primo romanzo “Un inetto”, ma fu sconsigliato dall’editore Vram. È la storia di un giovane, Alfonso Nitti, che abbandona il paese e la madre per lavorare a Trieste alla banca Maller poiché la morte del padre ha lasciato la famiglia in ristrettezze. Ma il lavoro gli appare mortificante ed evade costruendosi sogni da megalomane e vagheggiando gloria letteraria, egli poi conosce il padrone della banca, e qui conosce Macario, un giovane brillante e sicuro di sé, e seduce la sua figlia, Annetta nonostante non la ami. Se la sposa egli risolverebbe tutti i suoi problemi ma invece preso dalla paura fugge, dicendo che la madre è malata, in effetti trova la madre ammalata al suo ritorno, e alla sua morte torna a Trieste. La figlia di Macario però ha sposato Maller, e Alfonso si sente tradito, offeso, cerca la morte come via di scampo. I modelli letterari ripresi sono il romanzo della scalata sociale, in cui un giovane ambizioso si propone di conquistare il successo, e il romanzo di formazione, in cui si assiste alla formazione del giovane. Alfonso è un nuovo tipo di personaggio, l’inetto, che ritornerà in altre forme nei libri successivi di Svevo, è incapace alla vita, un piccolo borghese declassato e paralizzato dalla sua diversità, sentita come inferiorità, quindi ha bisogno di crearsi una realtà compensatoria, egli crede di godere di privilegi spirituali, si costruisce di sé un’immagine consolatoria. Alcuni suoi antagonisti sono: Maller, il padrone, che sembra essere un Padre possente e terribile; Il rivale, ossia Macario, brillante, disinvolto, il contrario di Alfonso.

La narrazione è in terza persona ma non troviamo informazioni su personaggi, fatti.. il narratore infatti è vicino alla teoria dell’impersonalità, il punto di vista rappresentato infatti è quello del protagonista. Nel romanzo la coscienza assume la forma di un labirinto della psiche, in cui si intrecciano sogni, autoinganni, giustificazioni..

Senilità: analisi del protagonista

Senilità: Senilità è il secondo romanzo di Svevo, vede come protagonista Emilio Brentani, che lavora in una società di assicurazioni a Trieste e ha una reputazione per un romanzo pubblicato anni prima. Egli ha sempre evitato pericoli e piaceri appoggiandosi alla sorella Amalia e all’amico Balli, scultore. Egli a un certo punto si sente insoddisfatto della sua vita e si propone di divertirsi senza impegno con una ragazza, Angiolina, ma se ne innamora e la idealizza come una donna angelicata. Egli cade in preda alla gelosia quando scopre che Angiolina ha molti amanti, e si innamora dell’amico Balli, giovane forte e sicuro di sé. Anche la sorella Amalia si innamora di Balli, e soccombe alla polmonite quando Emilio fa allontanare Balli da casa sua. Emilio lascia la sorella morente per recarsi ad un appuntamento in cui lascerà Angiolina, ma dopo aver scoperto un suo ulteriore tradimento si rinchiude nel guscio della sua >, guardando alla sua avventura come un > guarda alla sua >. Il romanzo, a differenza del primo non rispecchia un quadro sociale, infatti i fatti esteriori non hanno importanza, ciò che è meglio descritto è l’aspetto psicologico del protagonista, egli è un debole, un inetto che ha paura di affrontare la realtà, ha paura della donna, perciò la idealizza nella sua mente, questo caratterizza la sua immaturità psicologica, che egli maschera fingendo di essere una figura virile, forte e sicura di sé, prendendo esempio dall’amico Balli, ma in realtà egli non riesce a coincidere con tale figura. Dopotutto, anche Balli nasconde una sua debolezza.

Emilio Brentari personifica l’intellettuale piccolo borghese di fine Ottocento, egli ha un certo patrimonio -letterario, fondato su una cultura umanistica, -filosofico, fondato sul positivismo perché cerca di studiare freddamente Angiolina, sul pessimismo di Schopenhauer e sul superuomo di Nietzsche poiché egli si sente un uomo superiore, -politico, fondato sul socialismo. Ma comunque egli riduce tutti questi suoi principi a falsi stereotipi, professa ideologie che non porta a termine, per esempio anziché studiare Angiolina da scienziato, si rivela un romantico sentimentale. Quindi Emilio ha una falsa coscienza, ma si costruisce tale coscienza, tale maschera, per creare un’immagine di sé più consolante. L’impostazione narrativa di Svevo si articola in tre principali punti che vogliono criticare il protagonista:

- Il narratore interviene per smentire ciò che ha detto Emilio, con commenti spesso secchi e taglienti.

- Talvolta dinanzi alle sue menzogne non interviene direttamente ma lascia che realtà oggettiva si opponga a tali menzogne, con una certa ironia.

- Infine, Svevo utilizza, per Emilio, un linguaggio stereotipato come le idee del protagonista, zeppo di espressioni enfatiche, melodrammatiche e banali.

La coscienza di Zeno: innovazioni narrative

La coscienza di Zeno: il terzo romanzo di Svevo appare 25 anni dopo Senilità, quindi appare diverso nella forma, anche perché vi è stata la prima guerra mondiale, le avanguardie, l’affacciarsi della psicoanalisi e della teoria della relatività, da tutto ciò egli viene influenzato. Infatti vediamo un nuovo impianto narrativo, la voce non è più in terza persona, sembra una confessione autobiografica che il protagonista Zeno Cosini scrive su invito del suo psicoanalista, il dottor S., ma Zeno si sottrae poi alla cura e il dottore si vendica pubblicando questo manoscritto, alla fine ritroviamo una sorta di diario di Zeno, in cui spiega il suo abbandono della terapia. Anche il tempo muta, Svevo lo chiama >, poiché non vi è un tempo lineare, cronologico, gli avvenimenti non si susseguono secondo una logica, ma il passato di Zeno riaffiora e si intreccia continuamente con il presente, così la narrazione non appare scorrevole ma spezzata. Gli argomenti dei capitoli sono: il vizio del fumo, la morte del padre, la storia del proprio matrimonio e il rapporto con l’amante.

Zeno è un inetto come Alfonso ed Emilio, anche se non appartiene più alla piccola borghesia ma alla ricca borghesia commerciale, nella vita giovanile egli conduce una vita oziosa, ha una relazione difficile con il padre infatti alla sua morte il padre gli da uno schiaffo, e Zeno non fa altro che costruirsi giustificazioni per non sentirsi in colpa per la morte del padre. Va subito alla ricerca di una nuova figura forte e sicura di sé, un Antagonista come Maller o Balli, e la trova in Malfenti. Propone il matrimonio alla figlia di Malfenti, la più bella, Ada, ma lo rifiuta perché fidanzata con Guido, un altro Antagonista sicuro di sé, all’altra figlia Alberta che lo rifiuta, e allora si propone alla più brutta, Augusta, in realtà il suo inconscio sceglie per lui perché lei si rivela dolce e affettuosa come egli desiderava, ma in realtà Zeno scrive anche dei suoi sensi di colpa per il rapporto con l’amante. Egli scrive comunque di essersi allontanato dalla terapia perché lo psicoanalista lo accusa di complesso edipico, ma lui risulta essere guarito soprattutto dopo che la guerra gli favorisce alcune speculazioni commerciali che lo portano ad essere un abile uomo d’affari, ma in realtà sappiamo che egli non è guarito.

Il narratore dunque è interno, la sua opinione è inattendibile, ma colma di autoinganni, menzogne determinati da processi inconsapevoli dell’inconscio, per cui la coscienza di Zeno potrebbe essere chiamata l’incoscienza di Zeno. Inoltre, a differenza degli altri due romanzi, Zeno non è solo oggetto di critica ma anche soggetto, egli critica tutto ciò che gli è intorno, dato che lui è caratterizzato da una malattia, critica tutti gli altri “sani e normali”, questo perché egli ha un disperato bisogno di essere normale, vorrebbe essere un buon padre di famiglia, un abile uomo d’affari, ma non riesce. La sua visione della vita è straniata, fa apparire “malati” coloro che invece sono “sani”, elimina le gerarchie.. Qui Svevo cambia la sua concezione dell’inetto, poiché non è pienamente sviluppato, egli può svilupparsi in tante forme, in questo è superiore agli altri sani che sono già formati, quindi Svevo non ha un atteggiamento critico ma più aperto, inoltre non ci sono punti di riferimento fissi, poiché la realtà è aperta e ambigua.

Racconti e commedie di Svevo

I racconti e le commedie: Ai tre romanzi di Svevo si accompagnano articoli, saggi, pagine di diario, che non furono raccolti organicamente. Solo tre fra essi furono pubblicati dall’autore: “Una lotta” sull’”Indipendente”, poi sempre sull’”Indipendente” pubblica sotto lo pseudonimo di Samigli “L’assassinio di via Belpoggio”, che anticipa temi dei romanzi a venire, e vi è un’analisi dei processi psicologici innescati da un omicidio. Sulla rivista “Critica sociale” pubblica “Tribù”. Sono rimasti anche frammenti di un quarto romanzo, che come definisce egli stesso è una continuazione di Zeno. Non sono legati tra loro da una trama ma sono tutti discordanti, e presentano i nuovi membri della famiglia, mentre Zeno è di nuovo un narratore inattendibile. Inoltre la passione per il teatro accompagnò tutto la vita di Svevo, infatti scrisse delle commedie, e ce ne sono rimaste solo 13.

Il ritratto dell'inetto – lettura: Appartiene al secondo romanzo “Senilità”, sono le prime pagine in cui si può cogliere la fisionomia del protagonista grazie anche agli interventi del narratore, è evidente che egli mente in due casi: nasconde ad Angiolina il fatto che per lui la ragazza non potrà essere più di un >, e mente anche a se stesso, dicendo di non voler instaurare un legame serio a causa della famiglia e della carriera. Ma egli non ha famiglia, non ha moglie né figli, bensì una sorella, e egli non ha una vera e propria carriera ma solo un >. Quindi Emilio ha paura di affrontare la vita, rinuncia a vivere e si chiude nel nido familiare, è questo il concetto di Senilità. Ma comunque d’altro canto egli sente il bisogno di vivere e di provare piaceri, uscire dal nido, conoscendo Angiolina. Angiolina è trasfigurata dallo stesso Emilio in simbolo, ella è emblema della vita della giovinezza e della salute, lui è emblema della senilità e mortificazione vitale, quindi vi è questa contrapposizione malattia-salute. Già in queste prime pagine vediamo che il narratore non si eclissa ma interviene a commentare e a smascherare le sue menzogne, come per esempio smonta l’alibi della famiglia e della carriera.

Lz morte del padre – lettura: Appartiene alla “Coscienza di Zeno”, sono passi del capitolo della morte del padre, un tema centrale nel romanzo, poiché la relazione con il padre è importante per gli inetti di Svevo, essi diventano infatti inetti proprio perché non riescono ad identificarsi nella figura virile e paterna. Nel primo passo vi è un ritratto del padre, e il rapporto tra loro sembra corrosivo, cattivo, e Zeno vuole inconsciamente essere proprio un inetto per contrapporsi al padre borghese e sicuro di sé. Così ha questi impulsi aggressivi, che scatena soprattutto in occasione della malattia del padre, che lo fa apparire debole e indifeso, Zeno così prova dolore ma allo stesso tempo desidera la sua morte, e quando il padre inconsciamente sente quest’odio che Zeno prova nei suoi confronti gli dà uno schiaffo, e muore. Zeno allora incomincia a sentirsi in colpa, e insiste infatti nella descrizione del padre: > il corpo >, le mani >, lo fa apparire terrificante per giustificare i suoi sentimenti. Subito poi cambia atteggiamento, e per esorcizzare la figura paterna ne erige un’altra consolante, il padre >.

La vita non è brutta né bella

> - lettura: Appartiene alla “Coscienza di Zeno”, qui, Guido Speier, cognato di Zeno, sposo di Ada, fallisce nella sua impresa commerciale e Zeno si offre di fornire una redazione del bilancio, che da un lato sembra apparire un segno di affetto verso Guido, ma dall’altro sembra essere dettato dall’intento di ferire Giulio, facendogli accorgere che non è altro che un fallito. Ne scaturisce la domanda inquietante > che affligge Zeno per tutto il libro, sempre tormentato dal senso di colpa, che cerca di autogiustificarsi. Così Zeno afferma che >, con questo egli immagina un osservatore che, come lui, guardi alla vita da una prospettiva straniata, e la definisce originale nel senso che la definisce assurda, un qualcosa che non ha senso, come per esempio i corpi celesti, sono >. Egli ha una visione pessimistica della vita, come quella leopardiana, ma comunque Svevo a differenza di Leopardi non propone un tono tragico, angosciato, ma ironico e di distacco.

per ulteriori approfondimenti sulle opere di Italo Svevo vedi anche qua

Pensiero e poetica di Svevo

• Alla base dell’opera letteraria di Svevo vi è una robusta cultura filosofica

• Le fonti che consentono di ricostruire la fisionomia letteraria e culturale di Svevo sono la dichiarazione di poetica premessa al racconto Le confessioni del vegliardo e Profilo autobiografico.

Venne influenzato da:

- Schopenhauer (pensiero irrazionalista)

- Nietzsche (pensiero irrazionalista)

- Darwin e Marx (pensiero positivista)

- Freud

- Si tratta di ideologie e filosofie divergenti, che Svevo rielabora da un originale punto di vista, quali strumenti conoscitivi della sua indagine sull’uomo e utili a consolidare la fisionomia dei personaggi dei suoi romanzi.

Schopenhauer ebbe un peso determinante nella sua formazione per il quale “tutto ciò che è reale è razionale” e che affermava un pessimismo radicale, indicando come unica via di salvezza dal dolore la contemplazione e la rinuncia.

Più tardi Svevo conobbe anche Nietzsche: da lui poté trarre l’idea del soggetto non come salda e coerente unità, ma come pluralità di stati in fluido divenire.

• E’ il più critico dei falsi miti borghesi che il cantore del “superuomo”

• L’atro grande punto di riferimento per Svevo fu un pensatore e scienziato che appare agli antipodi rispetto a Schopenhauer, Charles Darwin, l’autore della teoria evoluzionistica, fondata sulle nozioni della “ lotta per la vita” e per il quale la “volontà” è l’elemento irriducibile e inconoscibile che sta all’origine del mondo

• Può stupire che lo scrittore si rifaccia contemporaneamente ad un capostipite dell’irrazionalismo e ad uno dei pilastri del positivismo scientista; ma bisogna tener presente che Svevo tendeva ad utilizzarli in modo critico, come strumenti conoscitivi che fornissero risposte alle sue personali esigenze

• La cultura positivista ha come protagonista il borghese efficiente, votato al successo nella competizione capitalistica. Questo tipo umano è visto invece da Svevo come un mediocre conformista, che si adegua alle convenzioni esterne e non sa guardare alla parte più sotterranea e autentica di se stesso

• Nasce così la figura dell’inetto, variamente rappresentata dai personaggi dei tre romanzi sveviani (Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini): l’inetto non è portato ad agire ma a meditare, è un fallito sul piano pratico, perché incapace di operare delle scelte nel campo degli affetti e del lavoro

• Così lo Schopenhauer a cui fave riferimento era soprattutto l’assertore del “carattere effimero e inconsistente della nostra volontà e dei nostri desideri”

•Infatti nei suoi romanzi e nei suoi racconti, Svevo mira sempre a smascherare gli autoinganni dei suoi personaggi, a smontare gli alibi che essi si costruiscono per occultare ai propri stessi occhi le vere, inaccettabili motivazioni dei propri atti, per tacitare i sensi di colpa e sentirsi innocenti.

• Allo stesso modo, per influenza del determinismo positivistico darwiniano, Svevo fu indotto a presentare il comportamento dei suoi eroi come prodotto di leggi naturali immodificabili, non dipendenti dalla volontà; però seppe anche cogliere come quei comportamenti avessero le loro radici nei rapporti sociali

• In tal modo arrivava a mettere in luce la responsabilità individuale dell’agire nei confronti della coscienza borghese moderna.

• Svevo fu anche aiutato dal pensiero marxista, di cui ebbe una non superficiale conoscenza e da cui fu influenzato per il socialismo

• Fra tali strumenti è il marxismo, capace a suo modo di spiegare la crisi esistenziale e sociale dell’uomo contemporaneo

• In base a quanto si può desumere dai suoi romanzi, da quella corrente di pensiero egli trasse la chiara percezione dei conflitti di classe che percorrono la società moderna, ma soprattutto la consapevolezza del fatto che tutti i fenomeni, compresa la psicologia individuale, sono condizionati dalla realtà delle classi.

• Di conseguenza egli non ci dà l’anatomia di una psiche in astratto, ma di una psiche che è tale perché è collocata in un dato contesto: i conflitti e le ambiguità profonde dei suoi eroi non sono i conflitti e le ambiguità dell’”uomo” in assoluto, ma del borghese di un determinato periodo della storia sociale.

• Del marxismo però Svevo non condivise le concrete proposte politiche, la dittatura del proletariato e la collettivizzazione e preferì prospettive di tipo utopistico

• Problematico fu il rapporto di Svevo con la psicoanalisi, che pure ebbe un posto così importante nella sua riflessione e nella sua scrittura letteraria, a partire dal primo incontro, avvenuto nel 1910. Verso Freud lo spingeva l’interesse per le tortuosità e le ambivalenze della psiche profonda

• Ma Svevo non apprezzò la psicoanalisi come terapia, bensì come puro strumento conoscitivo, capace di indagare più a fondo la realtà psichica.

• Sul piano letterario gli autori che ebbero più peso nella formazione di Svevo, come egli stesso ci chiarisce nel Profilo autobiografico, furono i grandi romanzieri realisti francesi dell’Ottocento, Stendhal Balzac e Flaubert.

• Dal Flaubert di Madame Bovary egli sembra aver preso la maniera impietosa di rappresentare la miseria della coscienza piccolo borghese.

• Infatti il Bovarismo è un tratto caratterizzante degli eroi dei suoi primi romanzi: prima sono degli impenitenti sognatori, poi filtrano tutta la loro esperienza attraverso stereotipi ricavati dai libri, sino a restarne vittime.

• Oggetto di irrisione sono componenti che lo scrittore sa essere anche proprie della sua personalità: l’”Inettitudine” , la tendenza al sogno, gli alibi costruiti a tacitare i sensi di colpa, ma persino, le stesse ascendenze culturali, il pessimismo di Schopenhauer, il determinismo darwiniano, l’utopia socialista.

• Un’importanza fondamentale per Svevo ha anche la conoscenza dei romanzi naturalisti, di Zola, in particolare.

• Ma un’influenza determinante ebbe sicuramente Dostoievskij, lo scrittore che si addentra nelle zone segrete della psiche, a cogliere gli impulsi più ambigui e inconfessabili.

• Joyce contribuì sicuramente a rafforzare nello scrittore triestino la fiducia nelle proprie forze intellettuali.

• Una critica frettolosa e superficiale, ma soprattutto sprovveduta dei necessari strumenti di indagine nel campo delle tecniche narrative, ha potuto, in anni passati, accostare il “flusso di coscienza” dell’Ulisse di Joyce alla confessione di Zeno, e la tesi ha goduto di persistente fortuna.

• Ma la critica attuale ha ormai definitivamente tolto credito a questo luogo comune: la tecnica narrativa della Coscienza non ha nessun punto di contatto con quella dell’Ulisse.

• Se c’è un rapporto tra le due opere, è solo al livello più generale e generico di una certa visione del mondo dell’avanguardia novecentesca.

• Egli trasferisce in quasi tutte le sue opere esperienze e sentimenti vissuti in prima persona: il lavoro come impiegato in banca (Una vita), l’inserimento nell’ambiente piccolo-borghese (Senilità) e quello alto borghese (La coscienza di Zeno)

• Svevo non crede nel letterato profeta di valori assoluti, in grado di incidere positivamente sulla realtà, non crede che la tecnica oggettiva e impersonale verista sia capace di tradurre le contraddizioni del reale, così come non condivide l’estetismo dannunziano.

• La letteratura è analisi

•Nella Coscienza la “malattia” dell’inettitudine non è più segno di inferiorità e di sconfitta esistenziale, non è tragedia ma disponibilità alla trasformazione.

• Il romanzo suscita scarsissima attenzione nella critica e nel pubblico.

• Trama. È la storia di un giovane, Alfonso Nitti, che abbandona il paese e la madre per venire a lavorare a Trieste, dopo la morte del padre, medico condotto, ha lasciato la famiglia in ristrettezze. Si impiega presso la banca Maller, ma il lavoro gli appare arido e mortificante. Il giocane, imbevuto di letteratura, orgoglioso della sua cultura umanistica, evade costruendosi “sogni da megalomane” e vagheggiando la gloria letteraria. L’occasione per un riscatto dalla sua vita vuota e solitaria gli è offerta da un invito a casa del padrone della banca, Maller. Alfonso conosce così Macario, e stringe con lui un’amicizia. In Macario l’eroe, trova una sorta di appoggio e di modello. La figlia di Maller, Annetta, ha anch’essa ambizioni letterarie e sceglie Alfonso come collaboratore nella stesura di un romanzo. Alfonso, pur senza amare Annetta, la seduce e la possiede. A questo punto l’eroe avrebbe la possibilità di trasformare radicalmente la propria vita, sposando la ricca ereditiera. A tale soluzione è spinto insistentemente dalla signorina Francesca, istitutrice in casa di Maller e sua amante, che aspira anch’essa al salto di classe attraverso il matrimonio con il padrone. Alfonso invece, preso da un’inspiegabile paura, fugge da Annetta e da Trieste, adducendo come pretesto una malattia della madre. Tornato al paese, trova effettivamente la madre gravemente ammalata. Dopo la sua morte ritorna di nuovo a Trieste, deciso a rinunciare alla crudele “lotta per la vita” che domina nell’ambiente in cui vive. Ma la realtà smentisce le belle teorie e i nobili programmi. Alfonso credeva di ave interamente superato le passioni, invece, all’apprendere che Annetta, sdegnata con lui, si è fidanzata con Macario, è invaso da una dolorosa gelosia; riteneva di non curarsi più del giudizio degli altri, ed invece si sente ferito dal disprezzo e dall’odio che lo circonda nella banca. Trasferito ad un compito di minore importanza, affronta indignato il signor Maller, ma nell’emozione si lascia sfuggire frasi che vengono interpretate come ricatti. Commette degli errori: scrive ad Annetta per chiederle che cessino le persecuzioni nei suoi confronti, ma di nuovo il suo gesto è avvertito dai Maller come ricattatorio. All’appuntamento che egli ha chiesto alla ragazza, per una definitiva spiegazione, si presenta il fratello che lo sfida a duello. Alfonso, sentendosi “incapace alla vita”, decide di cercare nella morte una via di scampo, il mezzo per divenire “superiore ai sospetti e agli odi”, distruggendo la fonte della sua infelicità, il suo organismo “che non riconosceva la pace”.

• Una Vita rivela legami con i modelli più illustri del romanzo moderno: da un lato il moderno della “scalata sociale”, in cui un giovane provinciale ambizioso propone di conquistare il successo nella società cittadina anche se Alfonso si limita a sognare il successo, senza mai muovere un dito per conquistarlo, anzi fuggendo dinanzi alle occasioni che gli si presentano; dall’altro lato il romanzo di FORMAZIONE, che segue il processo attraverso cui un giovane si forma alla vita.

• È ravvisabile anche l’influsso di Zola e della scuola naturalistica, nella volontà di ricostruire un determinato quadro sociale: l’indugio minuzioso sugli aspetti più tecnici del lavoro.

• Ma questo interesse sociale e documentario costituisce solo la cornice del romanzo, ed è un residuo di modelli narrativi che Svevo sta già superando: al centro della narrazione si colloca l’analisi della coscienza del protagonista.

• Alfonso inaugura un tipo di personaggio, l’”inetto” che ritornerà, attraverso varie incarnazioni, nei libri successivi di Svevo.

• L’inettitudine è sostanzialmente una debolezza, un’insicurezza psicologica, che rende l’eroe “incapace della vita”.

• Alfonso è dolorosamente afflitto, quasi paralizzato dalla sua diversità, che è sentita come inferiorità. L’impotenza sociale diviene impotenza psicologica: il giovane non riesce più a coincidere con un’immagine virile piena, forte e sicura, quale quella imposta dalla società borghese ottocentesca, che il culto dell’individuo energico e dominatore.

• Se Alfonso non riesce più ad identificarsi con un’immagine virile e forte, dinanzi a lui si ergono degli antagonisti che esibiscono tutte le prerogative che a lui mancano: prima di tutto Maller, il padrone, vera incarnazione della figura del Padre, possente e terribile, che si direbbe creato dalle proiezioni dell’inconscio stesso del debole e nevrotico Alfonso.

• Accanto al Padre si colloca la sua variante, il Rivale: il ruolo è ricoperto da Macario che possiede tutte quelle doti che ad Alfonso fanno difetto: brillante, disinvolto in società, sicuro di sé e perfettamente adatto alla vita, conformato dalla natura alla lotta, tanto quanto Alfonso è incapace e sconfitto in partenza.

• Questo antagonismo tra l’inetto contemplatore e il lottatore adatto alla vita saranno schema dei romanzi successivi.

• La narrazione da una voce “fuori campo” che si riferisce ai personaggi con la terza persona.

• Il narratore è più vicino al codice dell’impersonalità.

• Predomina la focalizzazione interna al protagonista: il punto di vista da cui sistematicamente sono presentato gli eventi narrati è collocata nella sua coscienza; tutto passa attraverso il filtro della sua soggettività; il lettore vede le cose come le vede Alfonso e di regola sa solo ciò di cui egli è a conoscenza.

• Il narratore non assume comunque la dimensione onnisciente, come in Manzoni: l’adozione del punto di vista interno di Alfonso, che descrive situazioni e personaggi, lascia emergere la sua psicologia mediante il monologo interiore.

• La dimensione temporale segue cronologicamente gli eventi della vita del protagonista e assume una valenza psicologica: sottolinea il conflitto tra tempo mitico, eletto a dimensione autentica del vivere, e tempo attuale, quasi dissacrato dalla città e dal mondo alienante della banca.

• La rigorosa soggettivazione del racconto è un sintomo eloquente del passaggio dal romanzo realistico e naturalistico a quello psicologico.

• Il romanzo si concentra sulle deficienze di carattere del protagonista, sui suoi vaghi sogni di successo sociale e culturale, cui non corrispondono seri tentativi per conquistarlo.

• Il protagonista è un vinto, ma non ha la grandezza epica dei vinti verghiani.

• Persino il suo suicidio non ha nulla di eroico.

• L’opera è permeata di un certo determinismo di derivazione positivista, riscontrabile per esempio nell’impossibilità di accedere a una classe sociale superiore, ma anche nella opposizione tra i due tipi umani di Macario e Alfonso: il primo predestinato a vincere nella lotta per la vita, il secondo perdente.

• Anche la città di Trieste diventa referente del disagio interiore dell’individuo e la frustrazione di Alfonso riflette la condizione piccolo-borghese dell’impiegato nella società del Novecento.

• Il nuovo romanzo incorre in un insuccesso peggiore di quello precedente, non ottenendo le lodi sperare dalla critica.

• Il protagonista, Emilio Brentani, 35 anni, vive di un modesto impiego presso una società di assicurazioni triestina e gode di una certa reputazione in ambito cittadino per un romanzo pubblicato anni prima, dopo il quale però non ha scritto più nulla. Egli ha attraversato la vita con prudenza, evitando i pericoli ma anche i piaceri, appoggiandosi alla sorella Amalia, con cui vive e che lo accudisce, e all’amico Stefano Balli, scultore, uomo dalla personalità forte, che conpensa l’insuccesso artistico con un’eccezionale fortuna con le donne, e che rappresenta per il debole Emilio una sorta di figura paterna. L’insoddisfazione per la propria esistenza vuota e mediocre spinge però Emilio a cercare il godimento nell’avventura, che egli crede facile e breve, con una ragazza del popolo, Angiolina, da lui conosciuta casualmente. Emilio si propone semplicemente di divertirsi senza impegnarsi, imitando il dongiovannismo dell’amico Balli. In realtà si innamora perdutamente della ragazza, idealizzandola e trasformandola nella sua fantasia in una creatura angelica. La scoperta della vera natura di Angiolina, che ha numerosi amanti e si rivela cinica e mentitrice, scatena la sua gelosia, che assume veri e propri caratteri ossessivi. Ma egli non riesce a staccarsi dalla ragazza: un tentativo di separazione lo getta in uno stato di prostrazione profonda. Di conseguenza riallaccia la relazione, ma il possesso fisico lo delude e lo lascia insoddisfatto. È sempre più disgustato da Angiolina che si rivela rozza e volgare. L’amico Balli si interessa anche lui di Angiolina, prendendola come modella per una sua statua; e la ragazza si innamora puntualmente di lui. La gelosia patologica di Emilio si concentra allora tutta sull’amico. Nel frattempo Amalia vive un’avventura parallela e analoga alla sua: la grigia zitella si innamora di Balli, non osando rivelargli i suoi sentimenti e trova appagamento nei sogni. Emilio capisce e allontana l’amico da casa sua, ma in tal modo distrugge la vita della sorella. Amalia si avvelena. Emilio lascia il capezzale di Amalia morente per recarsi all’appuntamento con Angiolina, deciso ad abbandonarla definitivamente e a dedicarsi tutto alla sorella. Ma l’addio non avviene con la dolcezza e la dignità sognate: Emilio scopre gli ennesimi tradimenti di Angiolina e si lascia trasportare dall’ira e la insulta violentemente. Dopo la morte di Amalia, Emilio torna a rinchiudersi nel guscio della sua senilità (vecchiaia) guardando alla sua avventura come un vecchio alla sua gioventù. E nei suoi sogni fonde insieme le due fondamentali figure femminili della sua vita, Amalia e Angiolina, in un’unica figura, pensosa e intellettuale, che diviene anche il simbolo della sua utopia (realtà) socialista.

• Il nuovo romanzo si concentra sui 4 personaggi centrali, i cui rapporti e le cui vicende si compongono in una struttura essenziale di geometrico rigore.

• Non sono più affrontati i problemi di natura sociale.

• Di conseguenza i fatti esteriori, l’intreccio romanzesco, la descrizione di ambienti fisici e sociali hanno poco rilievo: è la dimensione psicologica che l’autore si preoccupa in primo luogo di indagare.

• La parte fondamentale è assunta dall’analisi del protagonista.

• Emilio Brentani è un piccolo borghese, la cui squallida condizione è anche nel suo caso effetto di un processo di declassazione; al tempo stesso è un intellettuale.

• Dal punto di vista psicologico è un debole, un inetto, che ha paura di affrontare la realtà e per questo si è costruito un sistema protettivo.

• È una sorta di limbo, di sospensione vitale, che il tiolo del romanzo definisce senilità.

• È la negazione del modello ottocentesco del borghese attivo e capace di dominare la realtà: psicologicamente immaturo, egli non sa guardare lucidamente in se stesso e non sa affrontare la vita.

• Angiolina diventa per lui un simbolo di salute e pienezza vitale, ricorda la donna angelo di Dante.

• Questa inettitudine è soprattutto immaturità psicologica, fissazione ad una fase infantile dell’evoluzione psichica.

• Emilio ha paura della donna e del sesso e per questo sostituisce alla donna reale una donna ideale, trasformando nei suoi sogni Angiolina, una creatura angelica e purissima, chiaro equivalente della madre.

• Infatti Emilio rivela soprattutto un bisogno di dolcezza materno. Il possesso fisico lo lascia insoddisfatto e turbato, perché contamina quel puro ideale.

• Balli è un uomo forte, sicuro di sé, dominatore.

• In realtà dietro l’apparenza, cela un’intima debolezza.

• I due personaggi incarnano due risposte diverse ma complementari alla stessa crisi dell’individuo: Emilio rappresenta il chiudersi vittimistico nella sconfitta e nell’impotenza, Balli rappresenta il tentativo di rovesciare velleitariamente l’impotenza in onnipotenza, mascherando la debolezza con l’ostentazione della forza dominatrice.

• Svevo riesce a ritrarre con mirabile acutezza la struttura psicologica di un tipo sociale rappresentativo, l’intellettuale piccolo borghese di un periodo di crisi.

• In Profilo Autobiografico Svevo definisce Emilio “fratello carnale” di Nitti.

• In Senilità Svevo si avvia verso una visione meno tragica dell’inettitudine che assume ora una dimensione più rassegnata e intellettuale: Emilio mostra una consapevolezza che anticipa in chiave minore la coscienza del terzo protagonista Zeno Cosini.

• I due lottatori sono Stefano e Angiolina, l’uno è forte, aggressivo e fortunato l’altra non rispetta le regole morali è bugiarda.

• I due contemplatori sono Emilio e la sorella Amalia.

• Emilio è psicologicamente incapace di affrontare la realtà.

• Amalia anche lei travolta dal bisogno di trasgressione e dalla spinta delle pulsioni, ma, in mancanza dell’oggetto del desiderio, si rifugia nella droga fino a morirne.

• È un romanzo focalizzato quasi sul protagonista.

• I fatti sono filtrati attraverso la sua coscienza e sono presentati come li vede lui.

• Ma poiché Emilio è portatore di una falsa coscienza e si costruisce sempre maschere, alibi… il suo punto di vista è inattendibile.

• Questa inattendibilità viene denunciata da Svevo fondamentalmente attraverso dei procedimenti narrativi.

• In primo luogo la voce del narratore interviene, nei punti essenziali, con commenti e giudizi, spesso secchi, a smentire e correggere la prospettiva del protagonista, a smascherare i suoi autoinganni.

• Nel romanzo si presentano 2 prospettive: Emilio che mente a se stesso e il narratore dotato di lucidità superiore.

• Questi interventi espliciti del narratore sono il procedimento più appariscente che tradisce l’atteggiamento critico di Svevo verso il suo personaggio inetto.

• Ma, spesso, dinanzi alle menzogne e agli alibi più vistosi di Emilio, il narratore tace: basta il contrasto che si viene a creare tra le mistificazioni di quest’ultimo e la realtà oggettiva, quale scaturisca in piena evidenza dal contesto narrativo.

• Il terzo procedimento usato da Svevo per denunciare le mistificazioni del personaggio è la semplice registrazione del suo linguaggio, sia nelle battute del discorso diretto, sia nel discorso indiretto libero.

• Il linguaggio di Emilio appare stereotipato come le idee che veicola, zeppo di espressioni enfatiche, melodrammatiche ad effetto e allo stesso tempo banali, che talora sembrano prese di peso dalla letteratura romanzesca di second’ordine.

• Attraverso quello che può sembrare un puro romanzo psicologico esclude la rappresentazione diretta del mondo sociale esterno, Svevo fornisce in realtà l’anatomia critica lucidissima di tutta una mentalità e di tutta una cultura in un dato momento storico, dei suoi stereotipi concettuali, letterari e linguistici.

• Dopo la composizione della Coscienza di Zeno, tra il 1925 e il 1928, Svevo scrisse una serie di racconti di tono umoristico e delle commedie

• Il filo conduttore dell’ultima produzione sveviana è costituito di motivi della scrittura, della famiglia, della vecchiaia e del ringiovanimento

• I racconti

• Vino generoso: incentrato sull’importanza del sogno come rivelazione dell’inconscio.

• La tribù: è un racconto-apologo con intenti educativi e di ispirazione marxista.

• La novella del buon vecchio e della bella fanciulla: racconta degli autoinganni di un vecchio alla prese con una ragazza.

• Il quarto romanzo

Ettore Schmitz nasce nel 1861 a Trieste da una famiglia di commercianti ebrei. La sua vita è sintetizzata nel binomio affari e letteratura. La sua formazione avviene in un collegio tedesco e in un Istituto superiore del Commercio di Triere; in seguito al fallimento del padre lavora da impiegato presso la Banca Union. Sposata la cugina, dirige la ditta di vernici del suocero. Ebbe così una diretta esperienza del “grigio” mondo impiegatizio piccolo-borghese e di quello medio-alto-borghese dell’industria e del commercio in proprio.

Opere: le opere letterarie di Svevo hanno una forte componente autobiografica: parlano infatti di impiegati, di uomini d’affari e problemi relativi a quel mondo. Svevo ama e coltiva l aletteratura sin da giovane quando collabora al quotidiano “L’indipendente” e ocnteporaneamente scrive commedie e racconti che pubblica sotto uno pseudonimo.

Il primo romanzo da lui scritto si intitola “Una vita”, il secondo “Senilità”, ma Svevo desiste, pubblicamente, dall’attività letteraria per più di venti anni, ciò nonostante in questo periodo continua a scrivere:

- diario;

- fiabe;

- riflessioni;

- saggi;

- racconti;

- commedie

Durante la diminuzione dell’attività commerciale tra la guerra e il dopoguerra, scrive anche l’ultimo romanzo, “La coscienza di Zeno” (1923).

Svevo e Schmitz: il rapporto tra la letteratura e gli affari rischia di risolversi in un'antitesi, in un'intima scissione. Svevo aderisce per qualche tempo al socialismo utopico.

La pratica letteraria, specie se non gratificata dal successo, appare sconveniente nell’ambiente che egli frequenta: si ha così una incomprensione dell’opera di Svevo da parte dei circoli italiani della Trieste anteguerra: ”libri privi di slanci patriottici”. IL proposito di smettere di scrivere è simile a quello che Svevo e il suo personaggio Zeno formulano a proposito del fumo, inoltre “il commercio con la letteratura finisce per equivalere ad un’avventura extraconiugale, a ciò che per Zeno Cosini, sarà il rapporto con Carla”. Per Schmitz la letteratura è accettabile solo in quanto socialmente riconosciuta e gratificata dal successo e come esercizio privato mette a repentaglio il sistema di certezze su cui Schmitz vuole costruire la propria vita. Svevo muore nel 1928 in un incidente. Lo Svevo romanziere non saprebbe scrivere altro che romanzi, si risolve nei suoi romanzi; la capacità di scrutare l’uomo nel suo interno ed esterno.

Lo Svevo narratore sviluppa temi affini a quelli dei romanzi: l’amore, la vita impiegatizia, gli affari, il mondo piccolo-borgese, letterato di scarso succeso, vita triestina, sogni, vita interiore, malattia, inettitudine, senilità.

I primi romanzi: Una Vita: Nel 1892 esordisce con “Una vita” che risente del romanzo naturalistico e veristico (struttura narrativa, ruolo dell’ambiente, la diagnosi della vita di un uomo). Racconta la grigia vita di Alfonso Nitti, un modesto impiegato che cerca di uscire dalla mediocrità grazie alla pratica della letteratura e del corteggiamento della figlia del principale; ma dopo averla sedotta non sa approfittare dell’occasione e tradurre il momentaneo successo in un matrimonio vantaggioso e riprecipita nella mediocrità. Prima che schiacciato dagli ingranaggi nella società spietata, Alfonso si schiaccia da solo, è vittima di sé stesso e delle sue tortuosità psicologiche. È incapace di approfittare dell’occasione e rinuncia ad un evento che vuole e non vuole al tempo stesso:

Cioè che fa di Alfonso un inetto più che un vinto è questa dissociazione.

Senilità: (1898) riprende e approfondisce il motivo dell’inettitudine; si scosta dai moduli del romanzo naturalistico, ma non abbandona la struttura del racconto a narratore esterno. -qui Svevo fa un'analisi psicologica: a Svevo interessa solo esplorare l’interno della coscienza: Emilio Brentoni è un letterato mediocre che non ha raggiunto il successo e cerca in un’avventura amorosa una sorta di riscatto alla sua mediocrità. Il suo modello è un pittore mediocre, ma fortunato e spregiudicato in amore. All’elemento psicologico di Balli (capace di tuffarsi nel flusso della vita senza ripensamenti), Emilio oppone una tortuosità molto più intricata di quella di Alfonso. Il suo stato è un perenne ondeggiare tra opposti sentimenti, propositi ed azioni; è una condizione di perenne dissociazione e lacerazione interiore dell’inconscio). Vi è qui un'analisi degli autoinganni della coscienza in precario equilibrio tra opposti inconciliabili fra loro: attaccamento alla propria tranquilla inettitudine, senilità (inerzia, rinuncia, rassegnazione) dall’altro pericoloso insorgere della passione che non sa controllare. Vorrebbe una pienezza dei sentimenti (gioventù), ma sentendosi inetto se ne difende cercando un surrogato (avventura sentimentale) e mediante gli autoinganni, le autocensure e gli esorcismi. Con Svevo vediamo avviato quel processo di dissociazione del personaggio psicologicamente unitario tipica del romanzo ottocentesco, tale dissociazione è sintomo dell’avvento di una nuova cultura, novecentesca.

La coscienza di Zeno: l’indagine dell’animo trova una forma novecentesca.

Il narratore è interno: il narratore e il protagonista sono Zeno Cosini che, ormai vecchio, (senilità condizione reale, non solo psicologica), scrive le proprie memorie indotto dallo psicanalista che a sua volta le pubblica quando Zeno interrompe la cura. Scrive procedendo per grandi temi (fumo, morte de padre, etc…) e continua la dialettica dei punti di vista con temi ed istanze narrative, esplicita ed implicita, tra Zeno (narrante) e psicoanalista (destinatario), tra Zeno vecchio (io-narrante) e Zeno giovane (io-narrato). Tali temi sono funzionali per mettere in scena la dissoluzione del personaggio unitario ottocentesco: Zeno si frantuma in un'identità perennemente a confronto. C'è una dissoluzione del tempo lineare e consequenzialità logica degli eventi, oltre che una dissociazione delle funzioni narrative che rappresenta con immediatezza la dissociazione dell’uomo. Si assiste ad un sovvertimento a cui la narrativa novecentesca puntava come obiettivo implicito che qui trova una realizzazione strutturale.

Zeno giovane è un personaggio contradditorio e mutevole, che mette in atto autoinganni della coscienza, ma noi lo vediamo agire attraverso gli occhi di Zeno vecchio che ricorda, deforma, commenta, discute e mette in dubbio. Anche Zeno narratore è in evoluzione: Zeno non è la controfigura di Svevo, nonostante le allusioni autobiografiche.

Salute e malattia in zeno: Augusta, la donna che Svevo sposa per ripiego dopo aver corteggiato le sorelle, rappresenta la salute e la normalità borghese. Zeno è malato, di una mallatia psicologica, esemplarmente descritta nell’episodio del fumo. L'inettitudine ora si dissocia alla tragicità: è come colui che non coglie il bersaglio prefissato, ma fa centro in quello accanto. La conclusione e la morale cui giunge nella pagina conclusiva è che la malattia di Zeno in fondo non è una condizione eccezionale o anormale, ma una condizione comune e inalienabile dell’uomo.

Svevo e la sua formazione

Italo Svevo pseudonimo di Ettore Schmitz, nacque a Trieste nel 1861 da una agiata famiglia ebrea. La sua origina è fondamentale per capire le caratteristiche della sua formazione. Trieste era una città multietnica, aperta all'influsso della cultura europea, soprattutto mitteleuropa.

Svevo, dopo aver frequentato la scuola israelitica a Trieste, studiò per cinque anni in Germania, dove approfondì la conoscenza della letteratura tedesca. Tornato a Trieste cominciò a frequentare per volere del padre un istituto superiore per il commercio. Lavorò per 18 anni nella filiale triestina della Banca Union di Vienna e nello stesso periodo si dedicò alla lettura di grandi autori francesi e italiani.

Dal 1880, per quasi 10 anni, lavorò al giornale triestino l'Indipendente. Negli stessi anni venne in contatto con le teorie di Darwin e del positivismo, abbracciando le idee socialiste e marxiste, essendo sempre più consapevole che la società plasma in gran parte gli individui.

Nel 1892 pubblicò il suo primo romanzo "Una vita", il quale non fu neppure considerato dalla critica ufficiale.

Il matrimonio con Livia Veneziani, migliorò la sua condizione economica e sociale, da piccolo borghese si ritrovò a far parte dell'alta borghesia.

Dopo la nascita della figlia cominciò a lavorare nella ditta del suocero, ne derivò l'abbandono della letteratura.

Ad effettuare questa scelta fu anche anche la delusione per il secondo insuccesso letterario, "Senilità".

Negli anni successivi Svevo ebbe modo di viaggiare molto all'estero per motivi di lavoro, avendo modo di conoscere meglio l'inglese e si rivolse a James Joyce. Tra i due nacque una reciproca amicizia e Svevo fece leggere a Joice i suoi romanzi tanto che quest'ultimo lo incoraggiò a continuare a scrivere. Tra il 1919 e 1922, Svevo si dedicò alla stesura del suo terzo romanzo "La coscienza di Zeno", il quale ha avuto un gran successo. Oltre a questi tre romanzi Svevo scrisse molti altri racconti e commedie.

Pensiero e poetica: influenze e temi

Pensiero e poetica: La componente irrazionalistica del pensiero di Schopenauer e Nietzsche, spostò l'attenzione di Svevo sull'interiorità dei personaggi. E l'interessa per la psiche portò Svevo ad accostarsi alle teorie di Freud tra il 1908 e 1910. Non credendo nell'efficacia terapeutica della psicanalisi, si interessava a queste teorie come strumento di introspezione della complessità della psiche dei suoi personaggi, di cui si servì nella coscienza di Zeno.

L'amicizia con Joyce lo portò ad interessarsi alla narrativa inglese, i lcui influsso è da collegare all'umorismo e all'ironia che caratterizzano l'ultimo romanzo.

Leggendo i romanzi di Proust ricavò l'idea del recupero della memoria come strumento per analizzare e comprendere il passato. Nel suo primo romanzo, "Una vita", compare la prima figura di inetto, ovvero uomo incapace di vivere la vita e destinato a fallire. Notiamo anche l'evidente influsso del naturalismo. Svevo si interessa alla psiche dei personaggi, all'intrecciarsi dei loro rapporti mentre l'ambiente sociale non riveste particolare interesse.

Si allontana sempre più dal naturalismo e con la Coscienza di Zeno abbiamo il definitivo superamento di questo. Il racconto non segue un ordine cronologico ma procede per tematiche, quindi un continuo avanti e indietro nel tempo tra passato e presente realizzato con la tecnica del flashback.

Declamazione e lavoro impiegatizio

La declamazione e il lavoro impiegatizio: Italo Svevo è lo pseudonimo di Schmitz. Nasce a Trieste (tra mondo italiano, tedesco e slavo), che a quel tempo faceva parte dell’Impero asburgico. La famiglia borghese è agiata. Padre e madre sono ebrei. Viene indirizzato verso la carriera commerciale e va a studiare in Germania. Dimostra subito il suo interesse letterario leggendo scrittori tedeschi, come Goethe.

A 17 anni infatti torna a Trieste per studiare all’Istituto Superiore per il Commercio, ma la sua passione è la scrittura e comincia così a scrivere testi drammatici che però restano nei suoi cassetti. Collabora al giornale “L’Indipendente”, è un irredentista (colui che vuole sconfiggere la dominazione straniera) e ha interessi per il socialismo.

Dopo un investimento sbagliato, il padre fallisce e Svevo conosce l’esperienza della declamazione dalla borghesia alla povertà. Allora lavora in banca, ma il lavoro è per lui arido e soffocante: questa esperienza viene poi “traslitterata” in quella di Alfonso Nitti, in Una vita, che cerca l’evasione nella letteratura. Proprio in questi anni scrive Una vita, il suo primo romanzo, che pubblica nel 1892 (a 31 anni) con lo pseudonimo di Italo Svevo.

Il salto di classe sociale e l’abbandono della letteratura: nel 1895 muore la madre a cui Svevo è molto legato. Si innamora di una cugina, molto più giovane di lui: la Veneziani. Si fidanza con questa sempre nel 1895 e si sposa nel 1896. Il matrimonio segna una svolta fondamentale nella sua vita: “l’inetto” pieno di insicurezze, non ha più senso di essere tale, perché Svevo adesso può coincidere con la figura virile, prima di allora irraggiungibile, del pater familias, sereno dominatore del suo mondo domestico, ma cambia anche la sua condizione sociale ed economica, perché i Veneziani hanno una fabbrica di vernici antiruggine, molto fruttuosa, quindi Svevo abbandona la banca per lavorare in questa fabbrica.

Dalla piccola borghesia si ritrova nell’alta borghesia. Per lavoro deve compiere molti viaggi in Francia e in Inghilterra e da intellettuale si trasforma in dirigente d’industria in un mondo borghese in cui ciò che conta sono gli affari e il profitto.

Da questo momento guarda l’attività letteraria con sospetto, come qualcosa di malsano che può disturbare o compromettere la sua nuova vita produttiva (è probabile che a questo allontanamento sia dovuto l’insuccesso del secondo romanzo, Senilità, del 1898). Nel 1902 scrive di aver eliminato definitivamente “quella ridicola e dannosa cosa che si chiama letteratura”. Svevo è vittima di un senso di colpa tipico dell’intellettuale del suo tempo, che si sente superfluo e parassitario nell’età del trionfo industriale (l’esatto contrario di Wilde, che invece lotta contro la borghesia).

Il permanere degli interessi culturale: ma questo “abbandono” della letteratura non è decisivo e il bisogno di scrivere in lui riaffiora con la scusa di “capirsi meglio”, quindi il fine è pratico (la stessa praticità e utilità tanto criticata da Wilde). Ma oltre alle lettere, agli appunti e agli abbozzi filosofici, ci sono anche scritti inequivocabilmente letterari, come i drammi Un terzetto spezzato e Un marito.

Tra quest’ingresso nel mondo industriale e lo scoppio della Prima guerra mondiale, Svevo incontra Joyce (prende da lui lezioni di inglese, lingua che aveva bisogno per i suoi viaggi) e nasce tra loro una grande amicizia. Joyce fa leggere i suoi scritti a Svevo, come Gente di Dublino, e anche Svevo fa leggere a Joyce Una vita e Senilità, ottenendo l’incoraggiamento a proseguire l’attività letteraria. Ma l’evento davvero fondamentale per Svevo è l’incontro con la psicoanalisi (1910).

La ripresa della scrittura: eppure, l’occasione per riprendere gli interessi letterari è proprio la guerra: la fabbrica di vernici viene requisita per ordine delle autorità austriache, allora Svevo è libero da ogni lavoro pratico e può riprendere la sua attività intellettuale. Proprio l’anno dopo la fine della guerra, nel 1919, scrive La coscienza di Zeno, pubblicato nel 1923. Come era accaduto per le altre due opere, il romanzo non ha alcuna successo.

Esasperato per questo insuccesso, manda il romanzo a Joyce che ne riconosce subito lo straordinario valore e lo pone all’attenzione degli intellettuali francesi. La coscienza di Zeno viene tradotto in francese e Svevo ha molta fama in Francia e piano piano si allarga in tutta Europa, eccetto che in Italia in cui attorno a lui c’è disinteresse. Solo Montale gli dedica un ampio saggio in una rivista riconoscendo immediatamente la sua grandezza. Diventa famoso solo nel 1928.

Questo riconoscimento costituisce uno stimolo alla scrittura e subito progetta un quarto romanzo con protagonista Zeno, una serie di racconti e alcuni testi teatrali. Muore l’11 settembre del 1928, due giorni dopo un incidente stradale.

La fisionomia intellettuale di Svevo: Trieste è un vero crogiolo di culture diverse, infatti con lo pseudonimo Italo Svevo vuole proprio sottolineare gli influssi della cultura italiana e di quella tedesca.

Non è religioso, ma ha origini ebraiche e questo influisce sulla sua cultura complessiva. L’ambiente in cui si forma Svevo gli permette di assumere una prospettiva molto più ampia di quella di tanti scrittori italiani del suo tempo e gli consente uno stretto rapporto con la cultura dell’Europa centrale: Vienna tra i due secoli è una delle capitali più ricche di fermenti intellettuali e di aperture innovatrici, in campo letterario, filosofico, scientifico, musicale e artistico.

Trieste però è anche una città commerciale e Svevo ha radici proprio nella borghesia imprenditoriale. Anche in questo senso la sua figura di scrittore non coincide con quella del “letterato puro”, la cui attività dominante è la letteratura: la scrittura non è stata la sua professione, ma un’attività parallela a quella quotidiana: per questa ragione Pirandello l’ha sempre ignorato, non considerandolo mai uno scrittore. Addirittura, tra il 1899 e il 1919 la letteratura è allontanata e guardata con diffidenza. Anche la sua formazione non è stata umanistica, propria del letterato, ma commerciale, e ciò che ha saputo di letteratura e di filosofia è stato ciò che ha imparato da autodidatta.

La cultura e il pensiero di Svevo: le sue opere sono frutto di una grande cultura filosofica, scientifica e letteraria, acquisita da autodidatta. Lo scrittore usa in modo critico e personale spunti tratti dalle filosofie di Schopenhauer, Marx, Nietzsche (che legge direttamente dalle opere e non dai testi distorti dannunziani, e da Nietzsche riprende l’idea di soggetto non come coerente unità, ma come pluralità di stati sempre in divenire, la stessa di Pirandello), Freud (dice che è più utile ai romanzieri che agli ammalati) e Darwin (dal quale riprende il tema della selezione naturale e della lotta per la vita), elaborando una concezione pessimistica sul rapporto tra uomo e realtà: per Svevo l’uomo non è libero (al contrario di ciò che crede Sartre), perché le sue scelte sono determinate da condizioni indipendenti dalla sua volontà, che rientrano nel contesto storico e in quello sociale (Freud, Marcuse). Il suo pensiero è critico, aiutato anche dal pensiero marxista, infatti per un periodo simpatizza per il socialismo. Sul piano letterario importanti sono gli scrittori che rientrano nel Realismo francese (Balzac), soprattutto Flaubert riprendendo di lui l’impersonalità con la quale rappresenta la piccola borghesia e il concetto di “bovarismo” (molto simile all’”inettitudine” dei suoi personaggi, che hanno grandi sogni, ma non riescono a realizzarli), ma anche i naturalisti, i romanzieri russi, gli umoristi inglesi e il romanzo “psicologico” di Bourget.

Il primo romanzo: Una vita (1892): il protagonista è Alfonso Nitti, giovane ragazzo interessato di letteratura che, dopo la morte del padre (nella vita di Svevo è “dopo il fallimento del padre”) è costretto a lavorare come impiegato di banca. Nitti cerca di fare la sua scalata sociale instaurando una relazione amorosa con la figlia del suo datore di lavoro, ma preso dallo paura rinuncia al matrimonio e cerca la morte come unica via di fuga dall’odio e dal disprezzo che lo circondano. Alfonso è un “inetto”, che ha grandi sogni ma non riesce a realizzarli, tipico dei romanzi sveviani. L’inettitudine in Svevo non è una condizione individuale e psicologica, ma è una condizione sociale nel mondo della borghesia, che riconosce come valori solo il profitto, la produttività, l’energia nella lotta per l’affermazione di sé, emarginando e schiacciando ogni “diverso”. Wilde si ribella a questo mondo utilitaristico con la sua concezione di vita e di arte a-morale, mentre Svevo sembra esserne prigioniero.

Senilità (1898): il protagonista è Emilio Brentani e presenta caratteri simili all’inetto Alfonso Nitti.

Riesce a distinguersi da ragazzo come autore di un romanzo, ma da adulto non scrive più nulla e vive un’esistenza grigia, lavorando come impiegato in una compagnia di assicurazioni. L’insoddisfazione lo porta a cercare un’avventura con una ragazza di condizioni modeste, Angiolina, di cui si innamora, trasfigurandola in una creatura angelica. Amalia, sua sorella che accudisce Emilio come una madre, muore ed Emilio scopre il tradimento di Angiolina con Stefano. Allora Emilio si chiude di nuovo in se stesso, rassegnandosi a un’esistenza “senile” e senza emozioni. La descrizione dell'ambiente sociale qui ha meno rilievo rispetto al romanzo Una vita, mentre la narrazione si concentra sull’analisi psicologica del protagonista, che è un “inetto”, che ha grandi sogni, ma non ha il coraggio di realizzarli. Emilio è la tipica figura dell’impotente intellettuale piccolo borghese, che non riesce e non vuole affrontare il mondo esterno restando nel nido domestico (Pascoli). La narrazione è focalizzata soprattutto su Emilio, ma il suo punto di vista si rivela falso perché tende a stendere veli di Maya per nascondere la sua debolezza, illudendosi e mostrandosi come un uomo abile ed esperto che educa una ragazza ingenua (le maschere di Pirandello).

La coscienza di Zeno (1923, venticinque anni dopo Senilità): la coscienza di Zeno ha una struttura profondamente diversa dai precedenti. Svevo abbandona la narrazione con narratore esterno per affidare il racconto alla voce del protagonista (come in tutti i miei romanzi), che è Zeno Cosini. Zeno, seguendo il consiglio dello psicoanalista, ripercorre la propria vita scrivendo di questa come terapia. Originale e innovativo è anche il trattamento del tempo: le vicende sono raggruppate in nuclei tematici e non sono narrate cronologicamente, ma seguono il tempo soggettivo della memoria (Bergson), con continue oscillazioni avanti e indietro; in questo senso il tempo si dice “misto”. Anche qui il protagonista è un “inetto” (come suggerito anche dal nome), inconcludente e immaturo, appartenente a una ricca famiglia borghese. Quindi non riesce a integrarsi nel sistema di vita borghese “sano e normale” (al quale aspira con tutte le sue forze) non per la sua condizione economica, ma per quella psicologica: anche in questo caso Zeno è un inetto che ha grandi sogni, ma non riesce a realizzarli. Zeno è malato di nevrosi e mente continuamente a se stesso per nascondere le vere cause dei suoi gesti e le vere pulsioni del suo animo. La sua è quindi una falsa coscienza (smascherata da Nietzsche e Freud), contorta e mascherata (Pirandello, Schopenhauer). Eppure, la sua prospettiva contraddittoria riesce finalmente a mettere in discussione le incrollabili certezze borghesi degli altri: quell’ingabbiamento di Svevo nella borghesia confermato nei romanzi precedenti, qui comincia a venire meno: rispetto ai primi romanzi, infatti, la figura dell’inetto qui è più aperta e problematica.

Come scrive nell’Uomo e la teoria darwiniana (saggio incompiuto), l’inetto è l’abbozzo di un essere in una forma ancora non definitiva e per questo capace di evolversi (anche positivamente) in qualsiasi direzione.

I racconti e le commedie: Svevo oltre ai tre romanzi scrive anche numerosi racconti, con tematiche simili a quelle dei romanzi (quindi l’inettitudine e il mondo borghese), tredici commedie sulle tensioni nella vita della famiglia borghese, scritti autobiografici e saggi. Dopo La coscienza di Zeno ha impostato un romanzo, rimasto poi incompiuto per la sua morte, dal titolo Il vecchione (o Le confessioni del vegliardo), che doveva essere una specie di continuazione proprio della Coscienza di Zeno.

Il suo vero nome è Ettore Schmitz e ha cambiato il nome in Italo Svevo. Egli è nato a Trieste che in quel periodo è sotto la dominazione austriaca. Svevo ha scritto tre romanzi: Senilità, La coscienza di Zeno, Una vita. Lo scrittore studia Schopenhauer e Freud e inoltre stringe amicizia con James Joyce e grazie a lui impara:

- il tempo relativo;

- il flusso di coscienza: il narratore entra dentro il personaggio;

- il narratore interno di nuova maniera: alla maniera di D’Annunzio;

- il pastiche linguistico: annulla il narratore e sovrappone i pensieri diversi di più persone.

Il personaggio di Svevo è un inetto, ossia inabile alla vita. I tre personaggi dei romanzi strutturano i rapporti con la realtà e con gli altri in modo malato. Sono tutti e tre narcisisti e hanno rapporti conflittuali con i loro padri e questo rappresenta il modello borghese caratterizzato d abitudini e preconcetti.

Senilità: trama e personaggi

Senilità (1898): Emilio Brentani, trentacinquenne, vive di un modesto impiego presso una società di ssicurazioni e gode di una certa reputazione per aver pubblicato un romanzo anni prima, dopo il quale però non ha scritto più nulla. L’insoddisfazione per la proprio esistenza vuota e mediocre spinge però Emilio a cercare il godimento nell’avventura con una ragazza del popolo, Angiolina, da lui conosciuta casualmente. Però pensando solo di usarla, si innamora perdutamente tanto da non riuscire a staccarsi da lei. L’amico Balli, si interessa alla donna che si innamora di lui. Cosi Emilio deve concentrare tutta la sua gelosia su Balli. Anche la sorella di Emilio, Amalia, si innamora di Balli. Così una volta accortosene, allontana l’amico da Amalia che successivamente muore di polmonite. Alla fine Emilio decide di rinchiudersi nel proprio guscio guardando alla sua avventura come un vecchio alla sua gioventù.

La coscienza di Zeno: trama e analisi

La coscienza di Zeno (1923): Zeno è un inetto che non ha concluso gli studi universitari, provocando una profonda spaccatura tra lui e il padre. Il padre una volta morto non gli affida nulla. Cosi Zeno si affida ad un’altra figura, Giovanni Malfenti, che però è l’opposto di lui. Per farsi accettare sposa una delle sue tre figlie, ma con il suo atteggiamento goffo e stravagante, è costretto a lasciare Ada. In seguito si sposa con Augusta, l’altra figlia, la donna che cercava inconsciamente. Zeno è malato di nevrosi. Egli proietta la propria malattia nella sua inettitudine e da' la colpa di tutto ciò al fumo. Zeno voleva diventare borghese, per cui decide di fondare un’associazione commerciale con il cognato Guido. Quest’ultimo è l’antitesi di Zeno, un rivale. Infatti, alla morte suicida per bancarotta di Guido, Zeno inconsciamente sbaglia funerale. Ormai anziano si sottopone a sedute psicanalitiche, ma non accettando la sua diagnosi, si ribella capendo di essere guarito. Il romanzo termina con una visione apocalittica della società.

Svevo e il Decadentismo

Svevo è, insieme a Pascoli e D’Annunzio, uno dei massimi esponenti del Decadentismo, anche se presente delle caratteristiche differenti rispetto ai primi due autori:

- è autore esclusivamente di romanzi;

- non vive in un contesto esclusivamente italiano, ma nella città mitteleuropea di Trieste, crocevia di culture differenti. Il padre di Svevo, inoltre, è di origine tedesca ed è ebreo: il nome dell’autore è dunque uno pseudonimo (Italo Svevo, ossia germanico).

Svevo nasce nel 1861 da una famiglia agiata: il padre, imprenditore, desidera che il figlio continui l’attività paterna; tuttavia, l’azienda di famiglia fallisce e Svevo inizia a lavorare in banca, attività che ritiene frustrante e alienante.

Dunque, a differenza degli intellettuali del passato, Svevo non ha una formazione letteraria, non è un artista per professione. Se il rapporto di Svevo con il padre autoritario è piuttosto distaccato, molto intenso è invece quello che lo lega alla madre, assistendo alla cui morte incontra una lontana cugina, Livia Veneziani, che sposa non solo per amore ma anche per interesse: quella di Livia è una famiglia economicamente florida; Svevo lavorerà infatti nella ditta di vernici sottomarine del suocero, occupandosi della promozione europea. Per lavoro inizia quindi a viaggiare per l’Europa e a sviluppare la sua passione letteraria. Nel primo decennio del 1900 pubblica i suoi primi due romanzi, Una vita e Senilità, ignorati dalla critica e dal pubblico in quanto lontani dalla tradizione italiana (storica e verista): il protagonista è l’inetto, un non-uomo, la negazione dell’eroe tradizionale. A causa di questi insuccessi, Svevo abbandona l’attività letteraria.

Durante la prima guerra mondiale, la ditta del suocero viene requisita e riconvertita per ragoni belliche. Privo di lavoro, Svevo riprende l’attività letteraria.Tra il 1918 e il 1920 scrive la Coscienza di Zeno, il suo terzo romanzo che, non apprezzato dalla critica italiana, riscuote molto successo all’estero, grazie anche all’amicizia di Joyce (al tempo docente di lingua inglese a Trieste) che, sostenitore dell’attività letteraria di Svevo, ne recensì positivamente il romanzo (come poi fece anche Montale).Muore nel 1928 per un incidente d’auto.

Biografia di Italo Svevo

Italo Svevo, il cui vero nome era Ettore Schmitz, nacque a Trieste nel 1861, figlio di un commerciante ebreo di origine tedesca. Trieste (che fino al 1918 fece parte deIl'Impero austro — ungarico) era allora rinomata sia per il suo ruolo commerciale, sia per le dominazioni straniere, punto di incontro di lingue e culture diverse: lo pseudonimo che |'autore scelse indica appunto questa doppia appartenenza culturale "sembra voler affrontare la razza italiana e quella germanica".

Il padre voleva avviare i figli al commercio e pertanto il giovane Ettore fu mandato a studiare in Germania. Nel 1880 il fallimento dell'attivita paterna lo costrinse a impiegarsi in banca: negli stessi mesi, pero, inizio la sua produzione letteraria.

Nel 1892, in occasione della morte del padre, Svevo rivide la cugina diciottenne, Livia Veneziani, con cui iniziò una tenera amicizia che sfocerà pochi anni dopo nel matrimonio. La giovane donna, di indole positiva e serena, fu di grande sostegno al marito, spirito invece inquieto e nevrotico. Sempre nel 1892 Svevo pubblicò a proprie spese il suo primo romanzo, Una vita, che passò quasi inosservato. Stessa sorte ebbe il secondo, Senilità, uscito nel 1898.

Nel 1899, Svevo entro nella ditta di vernici del suocero, dedicandosi all'attività di dirigente industriale.

Nel 1905 strinse amicizia col giovane scrittore irlandese James Joyce, che lo incoraggiò a coltivare i suoi interessi letterari.