Concetti Chiave

- I trattati di pace post-bellici furono dominati dalle potenze vincitrici, con un netto contrasto tra la visione idealistica di Wilson e le richieste punitive di Francia e Regno Unito.

- La Germania fu duramente sanzionata, perdendo territori e risorse, mentre la Francia cercava di limitare la potenza tedesca per affermarsi come principale potenza continentale.

- L'ex impero austro-ungarico fu smembrato, creando nuovi stati e minoranze etniche che aumentarono il rischio di instabilità in Europa centrale.

- L’Italia, considerata un vincitore minore, si sentì tradita dalle decisioni della conferenza, contribuendo al sentimento di "vittoria mutilata" e al malcontento nazionale.

- Il trattato di Sèvres smembrò l'impero ottomano, assegnando territori a potenze coloniali, ignorando però le forti spinte nazionaliste turche e arabe.

La conferenza di pace di Parigi

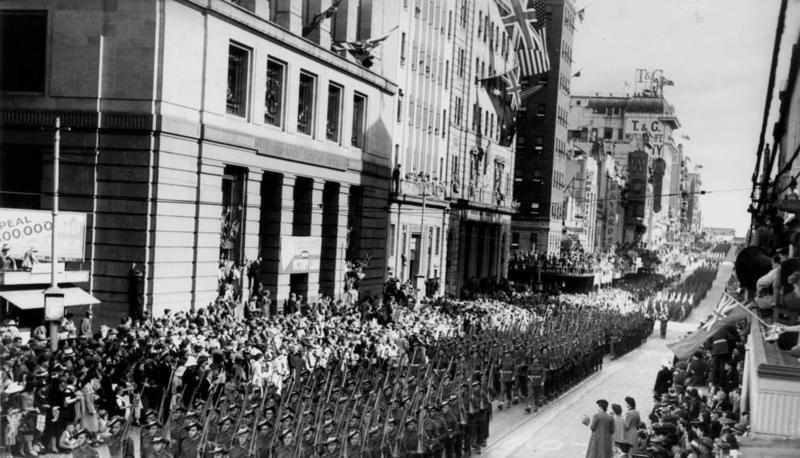

• La guerra si era conclusa con un disastro di enormi proporzioni: quattro grandi imperi erano crollati, travolgendo il nuovo assetto geopolitico del vecchio continente. La Conferenza di pace ebbe inizio a Parigi il 18 gennaio 1919, alla quale però parteciparono solo i paesi vincitori. I trattati presero il nome dalle località vicino Parigi nelle quali furono firmati gli accordi: Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Triano, Neuilly, Sèvres. Una delle principali posizioni fu quella del presidente Wilson che, già nel 1918 aveva presentato i 14 punti su cui doveva fondarsi il ristabilimento dell’equilibrio internazionale a conflitto concluso. Fra i punti wilsoniani figuravano la soppressione delle barriere economiche fra gli stati e la libertà di navigazione in tutti i mari, l’attuazione di un disarmo generale, la composizione delle rivendicazioni coloniali e soprattutto lo sviluppo autonomo dei popoli dell’impero austro-ungarico e dell’impero ottomano nel quadro del principio di autodeterminazione delle nazionalità. Il quattordicesimo punto prevedeva infine che il rispetto dell’indipendenza territoriale e politica di tutte le formazioni statali venisse garantito da un nuovo organismo sovranazionale, la Società delle nazioni

Obiettivi delle potenze vincitrici

• Gli obiettivi delle potenze europee vincitrici si discostavano sostanzialmente dalla linea wilsoniana. La Francia intendeva porre alla Germania condizioni durissime. Già con l’armistizio di Réthondes si era evidenziata la durezza del trattamento riservato alla Germania. Secondo le clausole dell’armistizio l’esercito tedesco dovette consegnare ai vincitori l’armamento pesante, gli automezzi, tutti i sommergibili, parte della flotta di guerra e del materiale ferroviario.

Il trattato di Versailles

• Il trattato firmato a Versailles il 28 giugno 1919 rispondeva al principio di attribuzione alla Germania delle responsabilità del conflitto e dell’onere della ricostruzione. I confini tedeschi vennero ridisegnati: la G. restituì alla Francia l’Alsazia-Lorena, la Saar, la Renana fu occupata dagli alleati, porzioni di territorio vennero cedute a Belgio, Danimarca e Cecoslovacchia. Le aree industriali dell’Alta Slesia furono assegnate alla Polonia mentre la Prussica orientale rimase tedesca e quindi separata dal resto della G. dal “corridoio di Danzica”. L’entità delle riparazioni economiche fu una somma enorme, pari a più del doppio del valore totale dei metalli estratti dopo la scoperta dell’America, che la G. avrebbe dovuto pagare in 30 anni. Il successo della linea di Clemenceau non riuscì a determinare la creazione di un ordine europeo stabile e duraturo: l’Europa, nonostante i disastri della guerra, costituiva ancora il perno degli equilibri internazionali, mentre gli Stati Uniti rinunciarono ad esercitare un ruolo-guida degli equilibri internazionali facendo prevalere il loro tradizionale isolazionismo, come fu evidente quando i repubblicani votarono contro la partecipazione a quella Società delle nazioni che lo stesso Wilson aveva così tenacemente promosso.

La spartizione dell'impero austro-ungarico

• La spartizione dell’ex impero austro-ungarico fu regolata a Saint-Germain. Anche l’Austria fu duramente punita: smembrato l’impero, si ridusse a un’entità poco più che regionale, dovendo cedere la Boemia e la Moravia al neonato stato della Cecoslovacchia, la Galizia alla Polonia, il Sudtirolo, il Trentino, Trieste e l’Istria all’Italia, etc. La Jugoslavia ottenne la Macedonia orientale dalla Bulgaria e l’Ungheria, divenuta stato indipendente, fu privata di vasti territori. La creazione di questi nuovi stati, contribuiva ad amplificare i pericoli di destabilizzazione già costituiti da una Germania umiliata e offesa. La formazione dei nuovi stati apriva inoltre inediti e drammatici problemi, poiché l’applicazione del principio di nazionalità creava nuove minoranze nazionali e nuove cause di attrito.

Il ruolo dell'Italia nella conferenza

• L’Italia partecipò alla Conferenza di pace come paese vincitore, ma con un ruolo minoritario. La delegazione italiana intendeva ottenere le acquisizioni territoriali previste dal patto di Londra (non solo Trentino, Sudtirolo, Istria, Trieste e Gorizia, ma anche Dalmazia, Valona, la zona di Adalia e una parte delle colonie tedesche in Africa) in base al quale l’Italia era scesa in guerra a fianco dell’Intesa. Quando il patto fu firmato non era stato previsto il crollo dell’impero asburgico né la nascita della Jugoslavia. Ignorando la realistica presa d’atto del mutamento dell’assetto statuale nell’area adriatica , Orlando e Sonnino chiesero il rispetto di tutte le clausole del patto, in palese contrasto con il programma del presidente Wilson: infatti sia in Istria sia in Dalmazia era impossibile stabilire una precisa linea demarcazione in base al principio di nazionalità perché, mentre nelle città buona parte della popolazione era italiana, le campagne erano abitate prevalentemente da croati e sloveni. La città di Fiume dichiarò la propria volontà di far parte del Regno d’Italia e fu quindi inserita nel pacchetto delle rivendicazioni italiane. Di fronte a ciò si ebbe l’opportunità di rivedere il patto di Londra e di fronte all’impossibilità di far accettare le proprie posizioni (osteggiate sia da Wilson che dai rappresentanti dello stato jugoslavo), Orlando e Sonnino si ritirarono dalla conferenza per protesta, ma il presidente americano fu irremovibile, consapevole del fatto che l’Italia non poteva fare a meno degli aiuti economici e finanziari degli U.S.A. In seguito tornarono ma non ottennero nulla di quanto avevano chiesto. I risultati della conferenza furono sentiti come un tradimento del principio di autodecisione dei popoli e come un’aperta censura delle rivendicazioni nazionali dell’Italia. Si diffuse così il sentimento della “vittoria mutilata”.

Il trattato di Sèvres e l'impero ottomano

• Il trattato di Sèvres regolò la spartizione dell’impero ottomano, il cui territorio fu ridotto a un lembo di terra comprendente Costantinopoli e l’Anatolia settentrionale. Inoltre la Turchia prese definitivamente i territori nordafricani e mediorientali sui quali la sua sovranità era da tempo solo formale. Parte dei territori ex ottomani fu affidata alle potenze coloniali francese e inglese secondo il sistema dei mandati. Nella formulazione del trattato le potenze vincitrici furono guidate dall’obiettivo esclusivo di trasformare i territori ex ottomani in aree semicoloniali sottoposte al loro controllo. Questa strategia non tenne però conto di quanto forti e radicate fossero le spinte del nazionalismo turco e arabo.

Domande da interrogazione

- Quali furono le principali posizioni del presidente Wilson durante la Conferenza di pace del 1919?

- Come reagirono le potenze europee vincitrici alle proposte di Wilson?

- Quali furono le conseguenze del Trattato di Versailles per la Germania?

- Quali furono le rivendicazioni territoriali dell'Italia alla Conferenza di pace e come furono accolte?

- Come fu gestita la spartizione dell'impero ottomano e quali furono le conseguenze?

Wilson presentò i 14 punti per ristabilire l'equilibrio internazionale, tra cui la soppressione delle barriere economiche, la libertà di navigazione, il disarmo generale, l'autodeterminazione dei popoli e la creazione della Società delle Nazioni.

Le potenze europee, in particolare la Francia, si discostarono dalle proposte di Wilson, imponendo condizioni dure alla Germania e cercando di ridurre la sua forza, mentre la Gran Bretagna mirava a eliminare la concorrenza tedesca sui mari.

La Germania fu ritenuta responsabile del conflitto, dovette restituire territori come l'Alsazia-Lorena alla Francia, cedere porzioni di territorio ad altri paesi e pagare enormi riparazioni economiche.

L'Italia cercò di ottenere territori come previsto dal patto di Londra, ma le sue richieste furono osteggiate e non accolte, portando al sentimento di "vittoria mutilata".

Il Trattato di Sèvres ridusse l'impero ottomano a un piccolo territorio e affidò i territori ex ottomani alle potenze coloniali, ignorando le forti spinte nazionaliste turche e arabe.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo