Concetti Chiave

- L'età giolittiana, dal governo di Zanardelli alla Prima Guerra Mondiale, vede l'Italia trasformarsi in un paese industriale con la crescita di industrie come FIAT e Alfa Romeo e la nascita di grandi gruppi bancari.

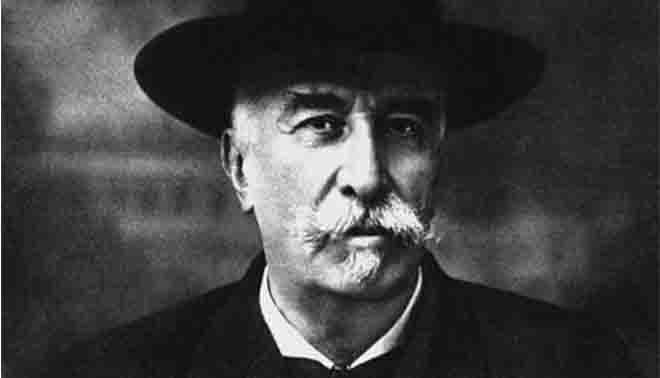

- Giovanni Giolitti, appartenente alla sinistra storica, introduce un nuovo stile politico rimanendo neutrale nei conflitti tra capitalisti e lavoratori, mentre il governo non interviene negli scioperi.

- La riforma elettorale del 1912 introduce il suffragio universale maschile, triplicando il numero degli elettori, e porta al patto segreto con i cattolici per ottenere sostegno politico.

- Le riforme giolittiane includono la statalizzazione delle ferrovie, l'istituzione dell'INA per le pensioni e leggi speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno.

- La guerra in Libia del 1911, spinta da pressione nazionalista e interessi economici, si conclude con la pace di Losanna nel 1912, senza significativi vantaggi materiali per l'Italia.

In questo appunto si descrivono questi aspetti: l'età giolittiana, le riforme di Giovanni Giolitti, la guerra in Libia e i cambiamenti all'interno del partito socialista. Si descrive anche l'epoca della Belle Époque e anche il coinvolgimento nella politica da parte di Giolitti del partito socialista e dei cattolici. Si descrivono gli eventi principali che fecero da contorno all'età giolittiana, prendendo quindi in considerazione soprattutto le riforme che Giovanni Giolitti portò avanti, gli eventi internazionali che videro l'Italia coinvolta nella guerra in Libia a partire dal 1911.

Età giolittiana e Belle Époque

È il periodo che va dal governo di Zanardelli fino alla Prima Guerra Mondiale.La popolazione italiana stava crescendo a dismisura e anche l’industria migliorava: il 25% del PIL (beni prodotti annualmente calcolato al lordo del costo delle macchine ed infrastrutture necessarie; se calcolato al netto, si chiama PIN) è ora legato alle attività industriali e l’Italia diventa un paese industriale.

Esempi di industrie: a Napoli nasce l’ILVA, industria siderurgica; a Milano e Torino nasce la produzione automobilistica con FIAT e Alfa Romeo; nasce la Olivetti; nascono due grandi gruppi bancari: la Banca Commerciale (1894) e il Credito Italiano (Unicredit). Queste banche sono miste, perché gli imprenditori possono anche accedere al loro credito, non solo ottenere prestiti (banca di risparmio). Il triangolo industriale giolittiano ha ai vertici Milano, Torino e Genova.

Inoltre, la Lira diventa la moneta più importante al posto della sterlina.

Giolitti faceva parte della sinistra storica. È stato ministro degli interni ai tempi di Zanardelli, poi ricoprì la carica di primo ministro e inaugurò un nuovo stile politico, che in parte si era già visto durante i tumulti di Milano.

Nonostante il conflitto fra capitalisti e lavoratori e le cattive condizioni di lavoro, Giolitti si mantenne neutrale rispetto ai conflitti del mondo del lavoro, non prese le part di nessuno e lasciò che capitalisti e lavoratori risolvessero i loro conflitti da soli. Inoltre, il governo di Giolitti non intervenne negli scioperi, ma si limitò a mantenere l’ordine pubblico.

Nascono delle confederazioni per difendere sia gli interessi dei datori di lavoro sia quelli dei lavoratori. Nel 1910 nasce la Confindustria, l’Associazione degli Industriali Italiani: essa raccoglie gli industriali e attraverso varie iniziative gli industriali difendono i loro interessi. Nel 1906 nasce la CGL, la Confederazione Generale del Lavoro (oggi CIGL), un sindacato nato per difendere le posizioni dei lavoratori.

Allo stesso tempo, Giolitti cercherà di coinvolgere nella sua azione governativa le due principali espressioni dell’opposizione:

- il partito socialista;

- i cattolici.

- da un lato i massimalisti, ovvero i marxisti ortodossi che volevano la presa del potere da parte del proletariato e non volevano collaborare con Giolitti;

- dall’altro i riformisti, che, seguendo le idee di Bernstein, propugnavano non delle rivoluzioni, ma delle riforme volte al miglioramento delle condizioni della classe operaia; tra questi troviamo Filippo Turati. I riformisti volevano collaborare con Giolitti.

- 1904 a Bologna, dove i massimalisti ottennero la maggioranza;

- 1908 a Firenze, dove l’ala riformista ebbe il sopravvento;

- 1912 a Reggio Emilia, dove l’ala massimalista, capeggiata da Mussolini, si affermerà definitivamente.

Riforme giolittiane

A causa dell’estensione del suffragio, si temeva, durante le elezioni del 1913, che il partito socialista potesse ricevere un ampio consenso e rovesciare Giolitti. Per scongiurare questo pericolo, Giolitti e il conte Ottorino Gentiloni, il presidente dell’Unione Elettorale Cattolica, stipularono un patto segreto: esso stipulava che i cattolici, che di solito non partecipavano alla vita politica su ordine del Papa, avrebbero votato e sostenuto i candidati giolittiani; come ricompensa, Giolitti promosse una linea politica secondo l’impostazione della Chiesa cattolica: non avrebbero introdotto alcuna legge sul divorzio o contro le scuole cattoliche e non avrebbero abolito le organizzazioni sindacali cattoliche.

Alla fine, Giolitti ottenne di nuovo la maggioranza, ma il patto segreto venne scoperto e causò un grande scandalo, che costrinse Giolitti a dimettersi nel 1914; gli succedette Antonio Salandra.

per ulteriori approfondimenti sulle riforme di Giovanni Giolitti vedi anche qua

La guerra in Libia (1911)

Fino al 1911, la Libia faceva parte dell’impero Turco-Ottomano, che esercitava solo una sovranità nominale, perché in realtà il territorio era controllato da tribù beduine.Nel 1910 nasce a Firenze l’ANI, Associazione Nazionalista Italiana, il cui fondatore fu Enrico Corradini). Anche intellettuali, tra cui d’annunzio, vi aderiranno. Il nazionalismo nasce ispirato dalle suggestioni letterarie del tempo (Marinetti, d’Annunzio) e intende riproporre all’opinione pubblica di fare dell’Italia una potenza imperiale, con delle colonie, in modo da guadagnarci anche noi un posto nelle grandi potenze europee. L’ANI ha fatto pressione politica affinché il nostro governo acconsentisse ad occupare la Libia.

Oltre all’ANI, anche il Banco di Roma ha condotto l’Italia in guerra contro la Libia: quelli del Banco di Roma credevano che la Libia fosse piena di risorse naturali e quindi l’Italia, conquistandola, si sarebbe arricchita.

La guerra in Libia non è stata una vera e propria guerra, ma una guerriglia, perché le popolazioni locali reagirono con particolare impeto. Dunque si decise di rafforzare il nostro contingente arrivando a 100.000 uomini.

La guerra era abbastanza estesa, occupava il territorio fino a Rodi e al Dodecaneso, ma non comportò né vincitori né vinti; si giunse a un compromesso nel 1912, detto pace di Losanna, con cui i turchi rinunciarono alla sovranità sulla Libia ma chiesero che venisse mantenuta la sovranità religiosa da parte del sultano.

La guerra fu un fiasco, perché ebbe dei costi molto alti ma le ricchezze che il Banco di Roma sosteneva di trovare non vennero mai scoperte (il petrolio era sotto terra e non ce ne eravamo accorti).

Domande da interrogazione

- Quali furono i principali cambiamenti economici durante l'età giolittiana?

- Come si posizionò Giolitti rispetto ai conflitti tra capitalisti e lavoratori?

- Quali furono le principali riforme introdotte da Giolitti?

- Quali furono le cause e le conseguenze della guerra in Libia del 1911?

- Quali furono le divisioni interne al partito socialista durante l'età giolittiana?

Durante l'età giolittiana, l'Italia divenne un paese industriale con il 25% del PIL legato alle attività industriali. Nacquero importanti industrie come l'ILVA a Napoli e la FIAT a Torino, e si formarono grandi gruppi bancari come la Banca Commerciale e il Credito Italiano.

Giolitti mantenne una posizione neutrale nei conflitti tra capitalisti e lavoratori, non intervenendo negli scioperi e limitandosi a mantenere l'ordine pubblico.

Tra le principali riforme di Giolitti ci furono la statalizzazione delle ferrovie, l'istituzione dell'INA per la gestione delle pensioni, leggi speciali per lo sviluppo del Mezzogiorno e la riforma elettorale con l'introduzione del suffragio universale maschile nel 1912.

La guerra in Libia fu spinta dall'ANI e dal Banco di Roma, che credevano nelle risorse naturali del territorio. Tuttavia, la guerra si rivelò un fiasco, con alti costi e senza le ricchezze sperate, portando a un compromesso con la pace di Losanna nel 1912.

Il partito socialista si divise tra massimalisti, che volevano la presa del potere proletario, e riformisti, che seguivano le idee di Bernstein e propugnavano riforme per migliorare le condizioni della classe operaia.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo