Concetti Chiave

- Aristotele definisce la tragedia come l'arte che meglio rappresenta le passioni umane, suscitando pietà e paura per purificare lo spettatore attraverso la catarsi.

- La retorica, secondo Aristotele, è l'arte di produrre discorsi persuasivi, che si fonda sull'attendibilità dell'oratore, la capacità di generare emozioni e argomenti razionali.

- Aristotele identifica due tipi di argomentazione razionale: l'entimema, un sillogismo semplificato, e l'esempio, un procedimento induttivo basato su casi particolari.

- L'entimema si adatta a un pubblico di scarsa cultura, omettendo premesse ovvie per facilitare la comprensione e mantenere l'efficacia persuasiva.

- Nonostante il focus sull'argomentazione razionale, Aristotele riconosce l'importanza delle tecniche persuasive che fanno leva sull'emotività del pubblico.

Questo appunto di Filosofia Antica tratta i principali aspetti della Retorica del filosofo greco Aristotele e la funzione della tragedia. Nello specifico, il primo paragrafo esplora in maniera sintetica la funzione catartica dell’arte tragica. Gli altri paragrafi, invece, sono incentrati sulla Retorica. Il secondo paragrafo tratta i principali aspetti della persuasione e della retorica. Il terzo paragrafo presenta in maniera sintetica i due tipi di argomentazione fondamentali razionale. Infine, il quarto e ultimo paragrafo tratta l’argomentazione razionale e l’aspetto dei fattori emotivi.

Indice

La funzione catartica dell'arte tragica

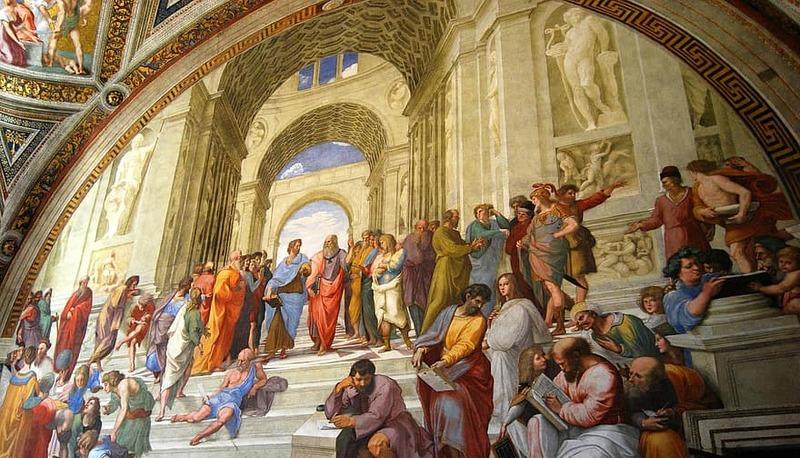

Dei diversi generi di poesia, il filosofo greco Aristotele ha studiato in particolar modo la tragedia. Nelle sue opere e, in particolare nell’opera “La poetica”, dopo aver tracciato una rapida storia della tragedia, il filosofo Aristotele ha definito la tragedia come la forma d’arte che meglio di qualsiasi altra riesce a rappresentare le passioni umane. La tragedia è imitazione diretta (cioè nelle forme del dramma e senza la mediazione di un narratore) di un'azione seria e in sé compiuta. Aristotele, inoltre, riconosce che gli artisti sono imitatori in quanto, creando arte, in realtà creano una nuova realtà, un’imitazione della realtà.Lo scopo della tragedia è quello di suscitare nello spettatore pietà (per i personaggi ai quali è successo qualcosa di spiacevole) e paura (per ciò che potrebbe accadere ai personaggi), per determinare nel suo animo la purificazione (katharsis) da siffatte passioni. I personaggi sono persone nelle quali lo spettatore può identificarsi facilmente, si tratta, quindi, di persone comuni. La possibilità per lo spettatore di identificarsi con i personaggi è fondamentale per fare in modo che empatizzi con loro e, conseguentemente, che possa avviarsi il processo della catarsi.

Con riguardo alla tragedia, Aristotele allude dunque, pur senza approfondire l'argomento, ad una funzione psicologica o morale dell'arte, che si aggiunge a quella conoscitiva e consiste nella capacità di agire sullo spettatore, liberandolo, purificandolo dalle passioni in lui evocate dalla rappresentazione.

Aristotele identifica tre caratteristiche fondamentali che rendono una tragedia armonica: l’unità di tempo, l’unità di luogo e l’unità di visione. Ciò significa che una tragedia ben riuscita dovrebbe svolgersi in un unico giorno, in un unico luogo e presentare solo una tematica.

Per ulteriori approfondimenti sulla poetica e sulla retorica del filosofo greco Aristotele vedi anche qua

La persuasione e la retorica

In questo paragrafo rispondiamo alla domanda che cos’è la retorica. Il filosofo Aristotele sostiene che la retorica sia un'arte. La retorica comprende sia l'attività del retore sia l'insegnamento delle nozioni di carattere generale sulle quali essa si fonda. La retorica si caratterizza, dunque, da un lato, come arte di produrre discorsi capaci di persuadere della bontà di una tesi o dell'opportunità di una determinata azione); dall'altro, come conoscenza di ciò che è persuasivo.Il libro “La Retorica” del filosofo Aristotele è costituito a sua volta da tre libri:

- Il libro primo è incentrato sulla figura dell’oratore;

- Il libro secondo è incentrato sul pubblico;

- Infine, il libro terzo è incentrato sul messaggio.

- L'attendibilità dell'oratore, che deve con opportuni discorsi destare una favorevole impressione nel pubblico;

- La capacità di generare emozioni;

- La capacità di produrre argomenti razionali a favore della tesi o della scelta sostenuta.

I due tipi fondamentali di argomentazione razionale

Il filosofo greco Aristotele riserva un ruolo privilegiato all'argomentazione, individuandone due tipi: l'entimema e l'esempio.- L'entimema, anche noto come sillogismo retorico, consiste in un sillogismo dalla struttura semplificata, adeguata alla comprensione di ascoltatori di scarsa cultura, incapaci di tener dietro a troppo lunghe catene di ragioni: se l'ascoltatore non segue il filo dell'argomentazione, si verifica una caduta di efficacia nella persuasione. La semplificazione si ottiene omettendo, tra le premesse del sillogismo, quella ritenuta più nota e scontata. Un altro modo per semplificare il sillogismo, secondo Aristotele, è quello di impiegare degli esempi nelle premesse del sillogismo.

Il filosofo Aristotele distingue le seguenti tipologie di premesse: l’entimema apodittico; l’entimema anapodittico; l’entimema induttivo; anapodittico asillogico. - L'esempio consiste in una forma semplificata di procedimento induttivo, attraverso il quale si parte dall'analisi di un solo caso particolare, ben noto agli ascoltatori, per derivarne delle conclusioni relative ad altri casi. Gli esempi possono essere inventati dall’oratore stesso, il quale però può anche scegliere di basare i propri esempi su fatti realmente avvenuti.

Argomentazione razionale e fattori emotivi

Il privilegio accordato dal filosofo greco Aristotele all'argomentazione razionale non implica la sottovalutazione delle tecniche di persuasione che fanno appello all'emotività del pubblico. Anche a queste lo Stagirita riconosce una certa efficacia e nella Retorica dedica molte pagine allo studio approfondito della psicologia e degli atteggiamenti emotivi che caratterizzano i diversi gruppi di ascoltatori, in rapporto al ceto sociale di appartenenza e all'età.Per ulteriori approfondimenti sulla vita e sulle opere di Aristotele vedi anche qua

Domande da interrogazione

- Qual è la funzione catartica dell'arte tragica secondo Aristotele?

- Come definisce Aristotele la retorica?

- Quali sono i tre fattori fondamentali della persuasione secondo Aristotele?

- Quali sono i due tipi fondamentali di argomentazione razionale individuati da Aristotele?

- In che modo Aristotele considera l'importanza dei fattori emotivi nella persuasione?

La tragedia, secondo Aristotele, ha la funzione di suscitare pietà e paura nello spettatore, portando alla purificazione (katharsis) delle passioni evocate dalla rappresentazione.

Aristotele definisce la retorica come un'arte che comprende sia la produzione di discorsi persuasivi sia l'insegnamento delle nozioni generali su cui si basa.

I tre fattori fondamentali della persuasione sono l'attendibilità dell'oratore, la capacità di generare emozioni e la capacità di produrre argomenti razionali.

Aristotele individua due tipi fondamentali di argomentazione razionale: l'entimema e l'esempio.

Aristotele riconosce l'efficacia delle tecniche di persuasione che fanno appello all'emotività del pubblico, dedicando molte pagine allo studio della psicologia e degli atteggiamenti emotivi.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo