Concetti Chiave

- Il brigantaggio nelle regioni meridionali d'Italia fu un fenomeno di criminalità politica, sostenuto dai borbonici e alimentato dalla miseria e sfiducia nel nuovo Stato.

- La rivolta cominciò in Basilicata nel 1861 e si estese a gran parte del Sud, con bande di briganti spesso guidate da ex militari borbonici.

- Il governo italiano, sotto il comando di Enrico Cialdini, inviò oltre centomila soldati per reprimere il fenomeno, eseguendo arresti di massa ed esecuzioni sommarie.

- La repressione fu brutale e incluse incendi di villaggi e fucilazioni sommarie, con eventi tragici come gli eccidi di Casalduni e Pontelandolfo.

- La legge Pica del 1863, proclamando lo stato d'assedio, contribuì a debellare le bande di briganti, segnando la fine della guerriglia militarmente organizzata.

Le origini del brigantaggio

Tra le cause che facevano parlare dell’ esistenza di due civiltà, una delle più importanti fu senza dubbio la nascita del brigantaggio nelle regioni meridionali. Il Brigantaggio viene definito come un fenomeno di criminalità politica, alimentato dai borbonici sia dall’esterno, con denaro e con ufficiali che addestravano i briganti e sia dall’ interno.

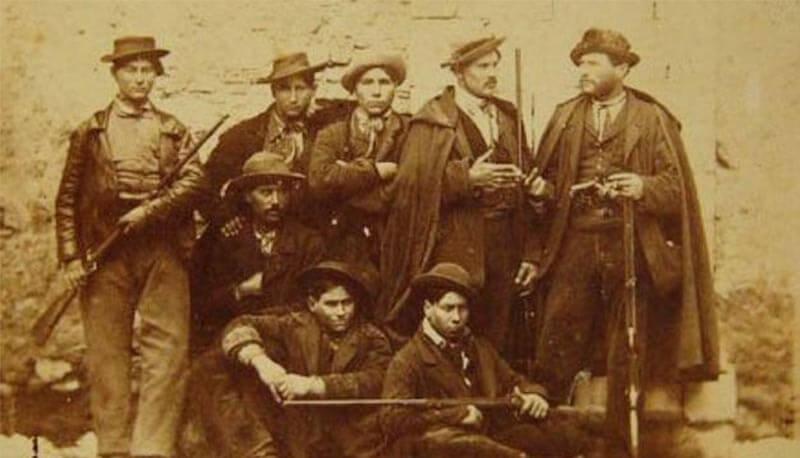

Fu definito come una sorte di guerriglia condotta da bande di >, una vera e propria lotta confusa e spesso efferata con i galantuomini liberali che avevano monopolizzato il potere. Il grave fenomeno, alimentato da un’infinita miseria e dalla sfiducia nel nuovo Stato, coinvolse contadini, galeotti fuggiti dal carcere, ex soldati borbonici sbandati.

La rivolta ebbe inizio in Basilicata nell’aprile del 1861 e si estese poi a quasi tutte le altre provincie meridionali. I briganti operavano in bande, spesso guidate da uomini che erano appartenuti all’esercito borbonico. Il governo affidò il compito di reprimere il brigantaggio all’esercito, comandato da Enrico Cialdini, ma il fenomeno si allargò. Egli seppe rafforzare il partito sabaudo, arruolando militi del disciolto esercito meridionale di Garibaldi e perseguendo il clero e i nobili legittimisti.

« Questa è Africa! Altro che Italia! I beduini, a riscontro di questi cafoni, sono latte e miele. »

(Enrico Cialdini, luogotenente del re Vittorio Emanuele II a Napoli[3].)

La repressione del brigantaggio

Nel Meridione furono inviati oltre centomila soldati e nei combattimenti furono uccisi più di cinquemila briganti. La lotta fu molto sanguinosa: i briganti si comportavano con ferocia, ma anche la repressione fu spesso spietata. Un ufficiale dell’esercito cosi descrisse in che modo fu soffocata una rivolta a Pontelandolfo, dove la popolazione si era schierata con i briganti: >.

In una seconda fase, comandò una dura repressione messa in atto attraverso un sistematico ricorso ad arresti in massa, esecuzioni sommarie, distruzione di casolari e masserie, vaste azioni contro interi centri abitati: fucilazioni sommarie e incendi di villaggi in cui si rifugiavano i briganti erano all'ordine del giorno, restano famigerati il cannoneggiamento di Mola di Gaeta, poi inglobata da Formia, del 17 febbraio 1861 nonché gli eccidi di Casalduni e Pontelandolfo nell'agosto 1861.

La legge Pica e la fine

A cavallo degli anni 1862-66 le truppe dedicate alla repressione vennero aumentate sino a 105.000 soldati, circa i due quinti delle forze armate italiane del tempo, quindi il generale Cialdini poté riassumere l'iniziativa, giungendo a eliminare le grandi bande a cavallo con i loro migliori comandanti: difatti furono sgominate le colonne militari di Crocco e quelle pugliesi comandate da Pasquale Romano nella zona di Bari e Michele Caruso nella zona di Foggia. Romano, nativo di Gioia del Colle, era un ex tenente dell'esercito borbonico ed era considerato un abile stratega: la sua morte in battaglia rappresentò la fine della guerriglia organizzata militarmente in Puglia.

Nel 1863 fu approvata la legge Pica, dal nome del deputato che l’aveva proposta, Giuseppe Pica, con la proclamazione dello stato d’assedio. Così soltanto con le armi fu possibile mettere fine alle azioni militari dei briganti.

per approfondimenti vedi anche:

Brigantaggio nella seconda metà dell'Ottocento - Tesina per scuola media

Domande da interrogazione

- Quali furono le cause principali del brigantaggio nel sud Italia?

- Come si sviluppò il fenomeno del brigantaggio?

- Quali furono le misure adottate dal governo per reprimere il brigantaggio?

- Chi era Enrico Cialdini e quale ruolo ebbe nella repressione del brigantaggio?

- Quale fu l'importanza della legge Pica nella lotta contro il brigantaggio?

Il brigantaggio nel sud Italia fu alimentato dalla miseria, dalla sfiducia nel nuovo Stato e dal supporto borbonico, sia interno che esterno, con denaro e addestramento.

Il brigantaggio iniziò in Basilicata nel 1861 e si diffuse in altre province meridionali, con bande spesso guidate da ex soldati borbonici.

Il governo inviò oltre centomila soldati e attuò una repressione dura, con arresti di massa, esecuzioni sommarie e distruzione di villaggi.

Enrico Cialdini era un comandante dell'esercito che rafforzò il partito sabaudo e guidò la repressione del brigantaggio, eliminando le grandi bande.

La legge Pica, approvata nel 1863, proclamò lo stato d'assedio e permise di porre fine alle azioni militari dei briganti con l'uso delle armi.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo