Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

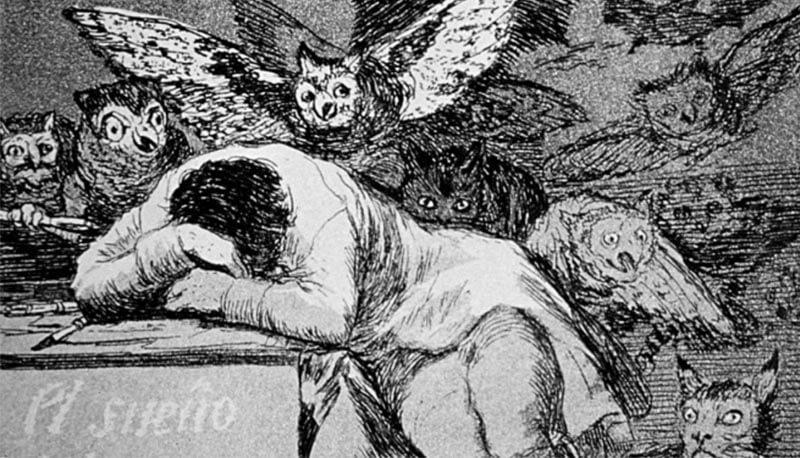

Introduzione Il sonno della ragione genera mostri, tesina

Questa tesina di maturità tratta i seguenti argomenti: superomismo di D'annunzio e Nietzsche, nazismo, stalinismo, Hannah Arendt, la scoperta del DNA come distruzione della "razza pura" di Hitler, Freud e la psicanalisi, genio e follia, Orwell e Apuleio.

Il Decadentismo

Con il termine Decadentismo si definiscono tutti quei movimenti artistici e letterari

sviluppatisi in Europa a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli inizi del XX

secolo che si contrappongono dialetticamente alla razionalità del positivismo scientifico.

L'origine del termine

Il termine Decadentismo deriva dalla parola francese décadent, che significa appunto

decadente, e si riferisce al sonetto "Languore", pubblicato il 26 maggio 1883 su un

periodico francese intitolato "Il gatto nero" (Le Chat Noir) dal poeta francese Verlaine.

Questo tema della "decadenza sociale" fu ripreso da un gruppo di scrittori, che intitolarono

una rivista con il nome di "Le Decadent", che trattava proprio i vari aspetti della crisi. Nello

stesso anno, Verlaine pubblica "Poètes maudits".

Il termine originariamente indicava un determinato movimento letterario nato nella Parigi di

fine Ottocento. Siccome all’interno di questo movimento vi erano altre correnti che poi si

sarebbero sviluppate autonomamente, la storiografia letteraria italiana, nel Novecento, ha

assunto il termine a designare un intero movimento letterario di portata europea. L’uso del

termine con questo suo secondo significato è prevalentemente diffuso in Italia mentre in

altri paesi sono preferite diverse denominazioni, quali ad esempio il "simbolismo".

La critica ufficiale usò il termine decadentismo proprio per sottolineare la sensazione di

crollo di una civiltà. La critica usò questo termine con una accezione negativa ma gli

intellettuali che facevano parte di quel gruppo, definito come “decadente”, ribaltarono il

significato, arrivando ad indicare un privilegio spirituale e ne fecero una sorta di bandiera

da esibire con orgoglio e dedizione.

Il crollo del positivismo

Il positivismo, movimento dedito al progresso e alla ricerca scientifica, non fu più capace di

dare risposte all'uomo, e le scoperte scientifiche vennero "sentite" quasi come un senso

del limite, perché incapaci di spiegare gli interrogativi umani. Infatti, tutte le risposte (tra cui

esistenziali) che l'uomo cercava attraverso la scienza non furono trovate. La scienza

dovette ammettere i suoi limiti, come per i fenomeni naturali, che non era propriamente in

grado di spiegare, ma solamente di classificare e categorizzare.

Le basi filosofiche e scientifiche

La nascita di nuove correnti spiritualistiche e irrazionalistiche, così come nuove filosofie,

aiutarono a screditare ulteriormente il positivismo e la scienza in generale, favorendo la

ricerca spirituale e interiore.

Infine, la nascita della psicoanalisi di Sigmund Freud fu interpretata come una base

scientifica del Decadentismo, in quanto riusciva a spiegare i vari istinti e riflessi inconsci

che erano alla base della creazione poetica e letteraria di ogni artista decadente. L'eroe

decadente si chiude infatti sempre più in se stesso, cercando di ascoltare quelle voci

interiori e quelle folgorazione che lo portavano a trovare le famose "correspondances",

cioè le corrispondenze che collegano in modo misterioso tutte le cose.

Il precursore è Charles Baudelaire che sottolinea i due aspetti entro cui si dibatte la crisi

dell'intellettuale: lo Spleen (noia e disgusto della vita) e l'Ideal (ricerca di un ideale, come

fuga verso mondi lontani, esotici, dalla natura incontaminata o verso paradisi artificiali).

Il decadentismo in Italia

In Italia si è soliti individuare due periodi distinti di decadentismo: il primo, di cui facevano

parte D'Annunzio e Pascoli, è ancora caratterizzato dalla necessità di costruire miti

decadenti. Al contrario nel secondo, di cui occorre ricordare in particolare Pirandello e

Svevo, la coscienza della crisi è ormai acquisita e la realtà viene sottoposta ad una critica

molto lucida e distruttiva. Il termine "Decadente" fu, in origine usato in senso dispregiativo,

per indicare giovani poeti che vivevano fuori dalle norme comuni. Più tardi passò a

designare la dilagante "decadenza" della società materialista di fine secolo, orientata

verso l'esaltazione delle conquiste tecnologiche e dalla quale gli intellettuali si sentivano

estranei. Essi, infatti, si considerano decadenti, con un atteggiamento di superiorità

spirituale, in quanto inclini a cogliere i segni della raffinatezza e dell'eleganza intellettuale

delle epoche di "decadenza".

Gli aspetti del Decadentismo

Il poeta veggente

Il Decadentismo è caratterizzato da una nuova tipologia di poeta che diventa veggente,

cioè colui che vede e sente mondi arcani ed invisibili in cui si chiude.

Il poeta è così un artista solitario, capace di scavare nell'interiorità umana e nel mistero

dell'ignoto. Anche la parola poetica cambia: non si usa più per descrivere sentimenti ma,

soprattutto, per decifrare sensazioni e per illuminare l'oscuro che è in noi. Da qui la grande

importanza della poesia come mezzo per esprimere il proprio intimo. Caratteristica

generale è quindi un forte senso d'individualismo e soggettivismo.

Le poetiche

Grazie alla natura intrinseca del decadentismo questo movimento diede origine a diverse

correnti o poetiche particolari. Fra le tante sono presenti il simbolismo, l'estetismo,

l'impressionismo, il surrealismo, il dadaismo, e nell'ambito italiano il panismo, l'ermetismo,

il futurismo e il crepuscolarismo.

Simbolismo

Il simbolismo infatti tende ad una descrizione soggettiva piuttosto che ad una oggettiva,

come accadeva nel realismo. Questa sua natura la porta ad avere un grande sviluppo con

la nascita del decadentismo, che predilige il lato misterioso e onirico piuttosto che quello

scientifico e reale. In contrasto con la simbologia tipicamente medievale il simbolismo

decadente viene definito istintivo, e predilige le sensazioni e le corrispondenze segrete tra

tutte le cose, così come figure retoriche come l'analogia, la metafora o la sinestesia,

scovate tramite folgorazioni ed intuizioni dal poeta veggente.

Estetismo

L'estetismo afferma che l'arte deve ispirare le vita, perché tutta la cattiva arte trae origine

dal ritorno alla vita e alla natura. Viene spesso considerata la più frivola delle correnti affini

al decadentismo, in quanto il solo scopo è quello di esaltare il gusto del bello e dell’arte,

tanto da mettere i valori sociali e familiari in secondo piano. Tra gli esponenti di questa

corrente ricordiamo Oscar Wilde con "Il ritratto di Dorian Gray" e Gabriele D'Annunzio con

"Il piacere".

Panismo

Il panismo deriva dal greco, significa tutto, e si riferisce alla tendenza del confondersi e

mescolarsi con il Tutto e con l'assoluto, due concetti chiave del decadentismo. In

D'Annunzio il tutto prende la forma della natura, riferimento al dio greco Pan, divinità dei

boschi.

Superomismo

Altra corrente legata al decadentismo è il "superomismo", teorizzato in chiave filosofica da

Nietzsche. Il superomismo è alimentato dalla filosofia di Nietzsche e dalla sua esaltazione

del vitalismo, della volontà di potenza propria dell’uomo superiore, trasforma l’esteta in

qualcosa di diverso: in superuomo, esteta armato. L’esteta abbandona la sua clausura, la

passività, il ripiegamento su sé stesso, ed esce allo scoperto cercando l’azione. E’ proprio

nell’azione che questo nuovo tipo di esteta- superuomo troverà il senso della propria

esistenza, la propria affermazione, che rappresenta l’unico valore nel tempo della morte di

Dio, cioè alla fine di tutti i valori della civiltà europea improntata sul cristianesimo.

Anche il concetto di azione è inteso dal punto di vista etico: da qui l’esaltazione del “bel

gesto”, del gesto memorabile, dell’azione rischiosa e spericolata, dell’azzardo in cui in un

attimo ci si gioca tutto; ed ecco il culto per la “bella morte”, nella sua prefazione

assimilabile a un’opera d’arte tramite la quale attingere una sorta di immortalità.

GABRIELE D’ANNUNZIO:

Si colloca ne contesto del Decadentismo in ragione di una vita vissuta all’insegna del

“vivere inimitabile”, all’insegna del gusto estetico della vita che deve essere vissuta come

un’opera d’arte.

Fu culture dell’estetismo cioè la tendenza a esaltare l’arte e la bellezza come valori di vita

che sostituiscono quelli tradizionali della morale borghese,ragione per cui D’Annunzio

conduce una vita anti-conformista al pari degli intellettuali decadenti infatti incarna il

DANDY’. Possiamo considerare l’estetismo la parola chiave della poetica dannunziana e

lo è in particolare nella prima fase che arriva fino al 1889, anno in cui viene pubblicato il

piacere che segna la crisi dell’estetismo. D’annunzio vive una vita in cui i criteri di

ispirazione non erano i principi del bene e del male ma erano quelli del lusso, della moda,

della bellezza e del gusto raffinato per l’arte. D’annunzio è un intellettuale che lotta contro

la borghesia ma che tuttavia e vittima di questo sistema e questo rappresenta il conflitto

che non saprà mai sanare. il poeta era consapevole che l’artista aveva perso l’aureola, la

posizione di privilegio all’interno della società, perciò sceglie di vivere la vita a suo modo,

attirando l’attenzione del pubblico.

Gabriele D’annunzio nasce a Pescara nel1863 da una famiglia aristocratica. Compie gli

studi liceali a Prato in Toscana,poi si trasferisce a Roma, dove si iscrive alla facoltà di

lettere senza conseguire la laurea. A Roma conduce l’attività di giornalismo vivendo una

vita all’insegna dello scandalo. Nel 1879, a sedici anni pubblica la prima raccolta di liriche

“PRIMO-VERE”.

Sono questi gli anni in cui si costruisce la maschera dell’Esteta cioè dell’individuo

superiore che si rifugia in un mondo fatto di arte; di fatto rifiuta la morale borghese e

accetta come regola il bello; non si rifà agli ideali del bene e del male. Negli anni 90

abbiamo poi una crisi : a cui trova la soluzione dopo la fare della Bontà le sue scelte

contenutistiche mirano ora a tematiche morali. La soluzione la trova in una concezione di

vita attivistica ed eroica: è questa la fase del SUPERONISMO: che segna il superamento

dell’estetismo ma non l’abbandono.

L’adesione totale gli sarà poi offerta dalla storia,nel periodo della prima guerra mondiale

(1915) quando egli si schiera a favore degli interventisti dopo aver militato prima nella

destra e poi nella sinistra. L’adesione al superomismo si ha con la prima guerra mondiale

quando D’Annunzio si fa interprete dell’insoddisfazione degli italiani per il mito della vittoria

mutilata, con una frase storica “VADO VERSO LA VITA”1897.

Egli stesso a 52 anni si arruola , ma non combatté una guerra di trincea ma una guerra di

clamore e campeggia una marcia sulla città di fiume dove istaura una REPUBLICA

INDIPENDENTE PERSONALE, sfidando lo stato italiano nel 1920. Il fascismo che si

alimenta di questo esalta D’Annunzio come padre della patria. Trascorre gli ultimi anni

della sua vita presso la sua casa museo (il Vittoriale degli italiani) sul lago di Garda, qui si

dedica alla cura dell’edizione delle sue opere, fino alla morte, avvenuta nel 1938.

La figura di D’Annunzio incide profondamente sulla cultura, sulla mentalità e il suo modello

di vita sarà chiamato d’dannunzianesimo. Incide anche sulla politica tant’è che egli

elaborerà slogan che saranno fatti propri dal fascismo.

Troviamo tre fasi in D’Annunzio:

1: Fase dell’estetismo

bontà

2: Fase della come soluzione intermedia alla crisi dell’estetismo e dedita allo

sperimentalismo. D’Annunzio subisce il fascino dei romanzo russo che si riscontra nel

“GIOVANNI EPISCOPO” e ne’ ”INNOCENTE” .In questa fase sono trattati i valori morali

ed essa comprende anke la raccolta “POEMA PARADISIACO” (1893) in cui è evidente il

desiderio di recuperare l’innocenza dell’infanzia, di ritornare alle cose semplici agli affetti

familiari. In realtà però vi sono anche temi più ambigui provenienti dal decadentismo

bontà

francese come atmosfere sfatte, paesaggi percossi da un senso di morte. La è solo

una soluzione provvisoria, uno sbocco alternativo alla crisi dell’estetismo scaturirà dalla

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo