Tra le tracce che potrebbero comparire alla prima prova o nella fase iniziale del colloquio orale della Maturità 2025, il nome di Luigi Pirandello resta uno dei più papabili. Non è solo una scelta “classica”, ma una presenza che offre spunti contemporanei e attualissimi. L’autore siciliano, con la sua capacità di smontare certezze e mettere in crisi l’identità dell’individuo moderno, è più che mai al passo coi tempi.

Che si tratti di affrontare una traccia di analisi del testo, un tema argomentativo, o di sviluppare un percorso multidisciplinare a partire da uno spunto dato dalla commissione, Pirandello rappresenta un autore su cui vale la pena prepararsi. Le sue opere – teatrali e narrative – sono dense di simboli, visioni filosofiche e aperture interdisciplinari.

In questa guida aggiornata vediamo come costruire un discorso coerente e profondo, partendo dalle sue opere più emblematiche e offrendo collegamenti utili tra le materie.

Indice

- Esempio orale maturità 2025: cosa sapere su Pirandello

- Esempi collegamenti maturità: l'umorismo di Pirandello

- Crisi dell’io e le maschere: Uno, nessuno, centomila di Pirandello, discorso pluridisciplinare

- Incomunicabilità: Il fu Mattia Pascal di Pirandello, collegamenti tra le materie

- Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca di autore, collegamenti

Esempio orale maturità 2025: cosa sapere su Pirandello

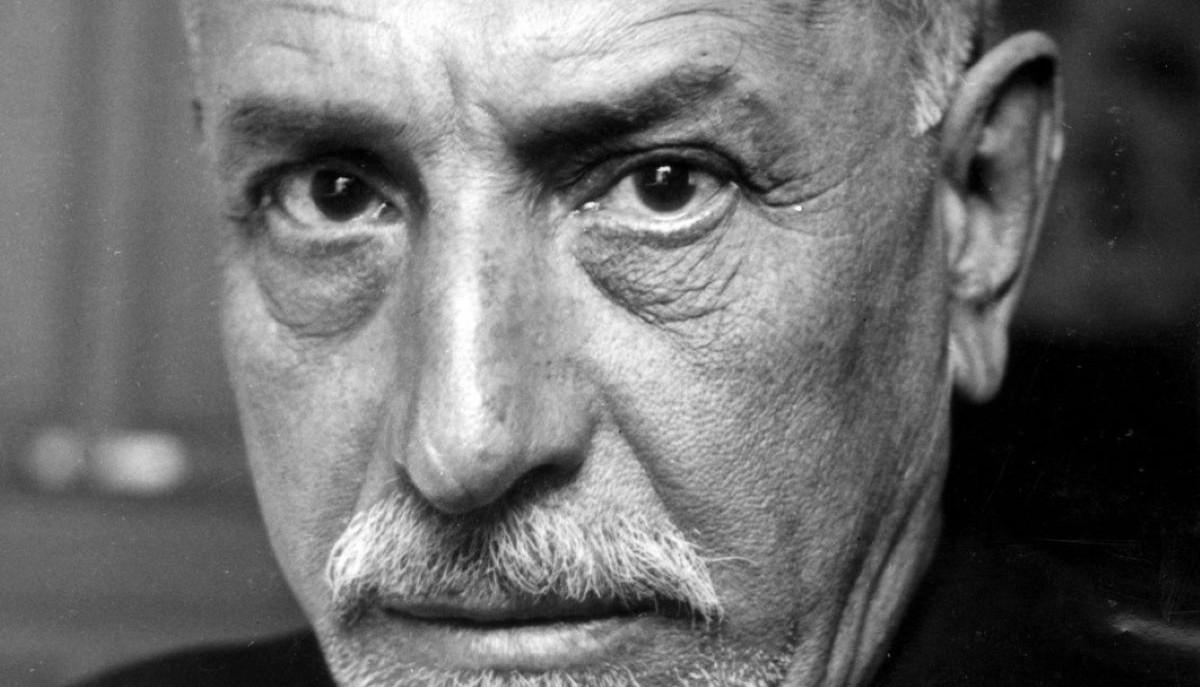

Pirandello nasce nel 1867 presso Agrigento, da una famiglia agiata di condizione borghese, si laureò all’Università di Bonn, in Germania, entrando in contatto con la cultura tedesca e con gli autori romantici.

Successivamente si stabilì a Roma dedicandosi alla letteratura. E’ stato un drammaturgo, scrittore e poeta italiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

Per la sua produzione, le tematiche affrontate e l'innovazione del racconto teatrale è considerato tra i maggiori drammaturghi del XX secolo. Tra i suoi lavori spiccano diverse novelle e racconti brevi (in lingua italiana e siciliana) e circa quaranta drammi, l'ultimo dei quali incompleto.

Esempi collegamenti maturità: l'umorismo di Pirandello

Uno dei saggi più importanti di Pirandello è L’umorismo, che risale al 1908 e nel quale teorizza appunto l’umorismo. Secondo Pirandello, l’opera d’arte nasce dal libero movimento della vita interiore; la riflessione, infatti, resta invisibile. Nell’opera umoristica, invece, la riflessione non si nasconde, ma si pone dinanzi ad esso come un giudice, analizzandolo e componendolo.

I collegamenti possibili sono brillanti e pieni di sfumature, tutti legati al gioco – apparente – del comico. In latino, la satira tagliente di Orazio e Marziale disinnesca le certezze del mondo romano con una risata che, come in Pirandello, nasconde un sottofondo amaro.

In inglese, il teatro dell’assurdo di Beckett prende in giro l’attesa, il linguaggio, l’esistenza stessa: si ride, ma per non piangere.

Passando alla filosofia, Bergson spiega che si ride quando la vita perde elasticità: anche per Pirandello, dietro l’automatismo c’è il corto circuito tra ciò che sembriamo e ciò che siamo.

In arte, i Saltimbanchi di Picasso sembrano sorridere, ma sono figure sospese, malinconiche, quasi svuotate: maschere leggere con un peso enorme, proprio come le creature pirandelliane.

Crisi dell’io e le maschere: Uno, nessuno, centomila di Pirandello, discorso pluridisciplinare

L'analisi dell'identità condotta da Pirandello lo portò a formulare la teoria della crisi dell'io, dove Pirandello teorizza che paradossalmente, il solo modo per recuperare la propria identità è la follia.

L'opera in cui questo emerge in maniera particolare è sicuramente Uno, nessuno e centomila. Cosa dire se capitasse un brano nelle buste dell'orale?

In filosofia, la psicanalisi di Freud entra a gamba tesa: l’inconscio, l’io diviso, i meccanismi di difesa – tutto parla la stessa lingua della frammentazione pirandelliana.

Non mancano i collegamenti con arte: L’urlo di Munch è il grido muto di chi ha perso il centro, proprio come Moscarda, che si sfalda mentre cerca di capirsi.

Per quanto riguarda latino, le Metamorfosi di Apuleio raccontano un’identità che cambia forma, perde contorni, si disintegra e si ricompone: non c’è più un solo volto, ma una moltiplicazione dell’essere.

In greco, la Medea di Euripide e Apollonio Rodio incarna la scissione profonda, la lacerazione interiore tra ruoli e desideri, come se anche lei vivesse “centomila” vite diverse in una.

Un altro tema presente nel libro, è sicuramente quello della maschera, che in Pirandello non è altro che una mistificazione, simbolo alienante, indice della spersonalizzazione e della frantumazione dell'io in identità molteplici, e una forma di adattamento in relazione al contesto e alla situazione sociale in cui si produce un determinato evento.

Qualche esempio di collegamenti tra le materie: in filosofia, Schopenhauer e il Velo di Maya ci ricordano che la realtà è solo apparenza, un sipario che nasconde il vero.

In storia, il doppio volto di Giolitti, riformista e conservatore allo stesso tempo, è una maschera politica perfettamente pirandelliana.

In arte, il surrealismo di Magritte gioca con l’identità visiva, cancella volti, li sostituisce, li moltiplica: il volto diventa un enigma.

In inglese, la maschera del Compromesso Vittoriano incarna la repressione sotto il bon ton, l’ipocrisia elegante che nasconde turbamenti profondi. Pirandello, come sempre, tira via il trucco.

Incomunicabilità: Il fu Mattia Pascal di Pirandello, collegamenti tra le materie

Il relativismo conoscitivo e psicologico su cui si basa il pensiero di Pirandello si scontra con il conseguente problema dell'incomunicabilità tra gli uomini: poiché ogni persona ha un proprio modo di vedere la realtà, non esiste un'unica realtà oggettiva, ma tante realtà quante sono le persone che credono di possederla e dunque ognuno ha una propria "verità". Una delle opere in cui questo emerge particolarmente è sicuramente una delle più famose: Il fu Mattia Pascal.

Anche qui i collegamenti sono molteplici con le varie materie, ecco una rosa: in filosofia, il prospettivismo di Nietzsche rifiuta l’idea di verità assolute, proprio come Pirandello mette in scena identità fluide e punti di vista che si scontrano senza mai coincidere.

Traslando il discorso in arte, L’assenzio di Degas racconta la solitudine metropolitana con uno sguardo muto, chiuso, incapace di comunicare: la distanza tra i personaggi è la stessa che divide Mattia Pascal dal mondo.

In francese, Camus affronta l’assurdo dell’esistenza ma suggerisce, tra le righe, che un contatto umano – anche minimo – può ancora salvare. Una forma di empatia che si oppone, ma dialoga, con l’incomunicabilità pirandelliana.

Mentre per inglese, 1984 di Orwell mostra una società dove le emozioni sono filtrate, spente, controllate: si perde persino il linguaggio per dire ciò che si prova. E quando le parole si svuotano, anche le persone diventano opache.

Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca di autore, collegamenti

Per Pirandello il teatro deve parlare anche agli occhi non solo alle orecchie, a tal scopo ripristinerà una tecnica teatrale di Shakespeare, il palcoscenico multiplo, in cui vi può per esempio essere una casa divisa in cui si vedono varie scene fatte in varie stanze contemporaneamente; inoltre il teatro nel teatro fa sì che si assista al mondo che si trasforma sul palcoscenico. Sei personaggi in cerca di autore è un magistrale esempio di questo meccanismo.

Passando ai collegamenti possiamo cominciare dal latino, con il metateatro nella commedia di Plauto, che rompe le regole classiche e parla direttamente al pubblico, proprio come fanno i personaggi pirandelliani quando mettono in crisi attori e autori.

Altra tappa in inglese: The Importance of Being Earnest di Oscar Wilde gioca con i ruoli sociali e l’identità fittizia, trasformando la finzione in un’arma tagliente contro le ipocrisie borghesi.

Passando al greco, Le nuvole di Aristofane demoliscono l’autorità con la comicità, introducendo un teatro che si interroga su sé stesso: ridere di ciò che accade in scena è anche ridere del meccanismo teatrale.

E chiudiamo con francese: L’Avaro di Molière mette in scena una maschera così rigida da diventare personaggio: Arpagone non ha più un volto, è il suo stesso vizio. Proprio come i “sei personaggi” di Pirandello, fissi nel loro dramma, ma senza autore che li scriva.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo