C'è un motivo per cui il "doppio" torna ciclicamente nei romanzi, nei dipinti, nelle teorie filosofiche, così come nelle leggi della fisica. È un concetto universale, che inquieta e affascina allo stesso tempo. Parla della parte nascosta di noi, della tensione tra ciò che siamo e ciò che mostriamo, tra razionalità e istinto, tra luce e ombra.

È uno di quei temi, insomma, capaci di attraversare tutte le discipline, mettendo in dialogo scienza e letteratura, arte e psicologia. Per questo, se dovesse presentarsi tra i materiali d’avvio del colloquio orale di Maturità 2025, potrebbe rivelarsi una miniera d’oro per chi saprà coglierne le sfumature.

Non serve imparare un discorso a memoria: basta farsi guidare dalla logica e dalla curiosità. Ecco una serie di spunti utili per ragionare sul tema del doppio e portarlo con efficacia al colloquio dell’Esame di Stato.

Indice

Com’è strutturato il colloquio orale della Maturità 2025

Il colloquio orale prevede un’interrogazione multidisciplinare durante la quale il candidato dovrà dimostrare di saper individuare collegamenti logici tra le varie discipline d’esame.

L’orale, infatti, inizierà con l’analisi di un documento, precedentemente selezionato dalla commissione, che può essere un breve testo, un’immagine o un problema. Quindi, a partire dal materiale fornito dalla commissione, gli studenti dovranno essere in grado di trattare quante più materie possibili e di mostrare agli esaminatori di padroneggiare gli argomenti studiati nel corso dell’ultimo anno, senza tralasciare l’insegnamento trasversale di Educazione Civica.

Successivamente a questa fase del colloquio, i ragazzi saranno chiamati ad esporre un breve resoconto sull’esperienza fatta nell’ambito del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), facendo riferimento alla breve relazione o al contenuto multimediale realizzato a riguardo.

L’esame orale si concluderà con la correzione delle due prove scritte e con le eventuali domande poste dalla commissione. Ogni colloquio durerà circa 50 minuti e permetterà agli studenti di ottenere un massimo di 20 punti.

Per allenarsi ad effettuare i collegamenti tra le varie materie, può essere utile provare ad anticipare i macro-argomenti che ci si potrebbe trovare ad affrontare il giorno dell’esame. Cerchiamo, quindi, di approfondire i collegamenti che possono essere associati al tema del doppio.

Il tema del doppio in letteratura italiana

L'argomento del doppio è molto ricorrente in uno dei più importanti scrittori italiani del Novecento: Luigi Pirandello. All’interno della sua famosissima opera Il fu Mattia Pascal, il tema del doppio è centrale ed è la colonna portante di tutta la narrazione. Il romanzo, pubblicato nel 1904, racconta la storia di Mattia Pascal, che dopo aver appreso dal giornale la notizia della sua presunta morte, assume una nuova identità prendendo il nome di Adriano Meis. Il protagonista della vicenda vive, quindi, una doppia vita finché non decide di riprendere la sua vera identità fingendo il proprio suicidio.

Il doppio in Pirandello non è solo un espediente narrativo, ma un modo per mettere in discussione il concetto stesso di identità, mostrando quanto sia fragile, instabile, costruita più dagli sguardi degli altri che da una vera coerenza interna. Un tema che anticipa molte delle riflessioni contemporanee su persona e maschera, realtà e rappresentazione.

Il tema del doppio in letteratura inglese

Sicuramente per quanto riguarda inglese, prendendo come riferimento il tema del doppio, possiamo collegarci al racconto gotico di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e mister Hyde.

Anche in questo caso l’intera narrazione ruota attorno allo sdoppiamento del protagonista che assume due distinte personalità, una buona e l’altra malvagia. Le due identità rappresentano metaforicamente la dualità dell’animo umano, caratterizzato da un lato dalla coscienza e dall’altro dalle pulsioni irrazionali. La dicotomia tra Jekyll e Hyde diventa quindi simbolo dell’eterna lotta tra il bene e il male dentro ciascuno di noi.

Un ulteriore collegamento potrebbe essere fatto con Il ritratto di Dorian Gray, il romanzo scritto da Oscar Wilde nel 1890.

Ancora una volta, la trama del racconto ruota attorno alle due identità che caratterizzano il giovane Dorian, che nasconde il tratto più controverso e malvagio della sua personalità all’interno del suo ritratto, realizzato dal suo amico Basil. Ogni volta che il giovane commette un crimine o una cattiveria, lasciando prevalere la parte irrazionale della sua anima, la sua immagine dipinta invecchia e si deteriora; mentre lui rimane sempre giovane e bello, conservando un’aria angelica e innocente. Anche qui il doppio diventa metafora potente: ciò che si vede non coincide con ciò che si è.

Il tema del doppio nelle discipline scientifiche

In riferimento alle materie scientifiche, il concetto del doppio potrebbe essere associato alla struttura a doppia elica del DNA, in cui due filamenti composti da desossiribosio e molecole di fosfato si intrecciano tra loro. I filamenti sono collegati da coppie di quattro molecole denominate basi. La scoperta della doppia elica, attribuita a James Watson e Francis Crick nel 1953, ha rivoluzionato la genetica e continua ancora oggi a rappresentare una delle immagini simbolo della scienza. Il “doppio” qui non è solo una struttura fisica, ma l’espressione di un equilibrio perfetto tra stabilità e mutazione, tra eredità e cambiamento.

In fisica l’argomento del doppio potrebbe essere affrontato facendo riferimento alla doppia polarità dei magneti. Nello specifico si potrebbe parlare della legge di Gauss, secondo cui ogni magnete ha due poli opposti: uno carico positivamente, l’altro carico negativamente. È impossibile separare un polo nord da un polo sud: il doppio è una costante che tiene insieme i fenomeni naturali, persino quelli più invisibili.

Il tema del doppio in storia dell’arte

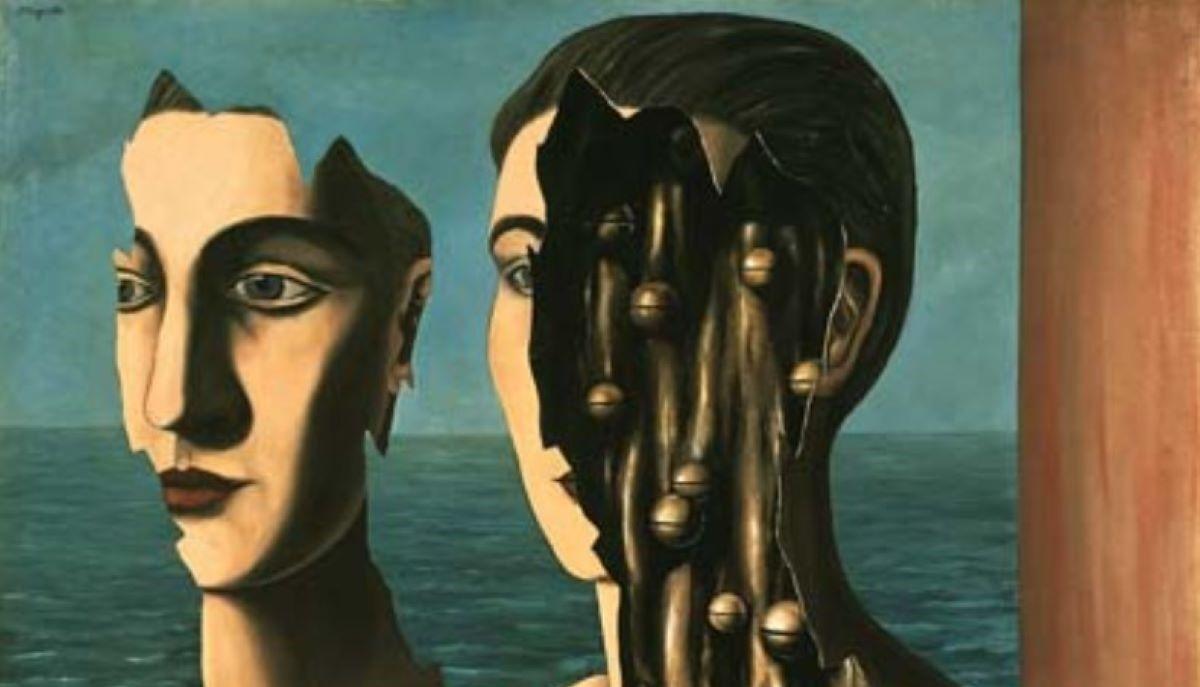

Per quanto riguarda storia dell’arte si potrebbe far riferimento all’opera Doppio segreto del pittore belga René Magritte. Il dipinto appartiene al surrealismo, corrente di cui Magritte è considerato uno dei massimi esponenti, e raffigura un busto femminile tagliato a metà.

Infatti, il viso della donna rappresentata risulta totalmente separato dal resto del corpo. Il quadro rappresenta lo sdoppiamento dell’uomo, un tema che ricorre in più occasioni nella produzione di Magritte. Il doppio, in questo caso, non è solo un’immagine inquietante: è una riflessione visiva sulla frattura tra ciò che mostriamo e ciò che sentiamo, tra la nostra immagine pubblica e il nostro io più profondo.

In un mondo dove l’immagine conta sempre di più, l’arte di Magritte ci mette di fronte alla domanda: chi siamo, davvero?

Il tema del doppio in filosofia

Affrontando l’argomento del doppio dal punto di vista filosofico si potrebbe fare un collegamento con le teorie del dualismo pulsionale di Sigmund Freud, che egli descrive nel libro Al di là del principio di piacere.

Secondo il padre della psicoanalisi, le pulsioni dell’uomo possono essere: di vita (rappresentate dalla figura di Eros), caratterizzate dal piacere e dalla propensione alla sopravvivenza; e di morte (incarnate nella figura di Thanatos), che, invece, si manifestano con tendenze autodistruttive.

Una visione duale dell’essere umano che non è semplicemente una teoria clinica, ma una chiave per leggere tanti comportamenti e conflitti che attraversano le esistenze personali e collettive. Il doppio, in filosofia, ci interroga su ciò che ci guida e su ciò che ci ostacola, su forze che convivono dentro di noi e che spesso lottano per prevalere.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo