Concetti Chiave

- Il Bosco Infernale è un luogo desolato e ostile, caratterizzato da alberi spinosi e popolato da creature mitologiche come le Arpie, che aumentano la sofferenza delle anime intrappolate.

- L'Errore dei Suicidi esplora come Dante utilizzi artifici retorici per rappresentare il tormento intellettuale e morale delle anime dei suicidi, intrappolate in una selva intricata di dolore psicologico e fisico.

- Virgilio, come maestro, guida Dante attraverso il Bosco Infernale con sicurezza e calma, aiutandolo a comprendere la realtà terribile delle anime dei suicidi trasformate in piante.

- Il Segreto del Bosco rivela che le anime dei suicidi sono trasformate in arbusti che sanguinano e parlano quando vengono feriti, simbolizzando la loro eterna sofferenza e il rimorso per il proprio atto.

- La Tragedia di Pier delle Vigne narra la storia di un leale servitore imperiale ingiustamente accusato, che si suicida per sfuggire alla vergogna, evidenziando la complessità morale e la condanna divina del suicidio.

Indice

- Il Bosco Infernale

- L'Errore dei Suicidi

- Il Maestro e l'Allievo

- Il Segreto del Bosco

- Il Dramma di Polidoro

- Pier delle Vigne: La Caduta

- La Tragedia di Pier delle Vigne

- L'Ingiustizia del Suicidio

- Il Giuramento di Fedeltà

- La Fuga dei Dilapidatori

- La Caccia Infernale

- Il Cespuglio Anonimo

- La Città di Firenze

Il Bosco Infernale

Nesso non era, ancora arrivato di là (dal guado), quando noi entrammo in un bosco che non aveva alcuna traccia di sentieri.

Non c’erano foglie verdi, ma di colore scuro; non rami lisci e diritti, ma nodosi e contorti; non frutti, ma spine con veleno:

quegli animali selvaggi che (in Maremma) tra il fiume Cecina e la località di Corneto odiano i luoghi coltivati, non hanno (per loro dimora) macchie così irte e pungentì e così folte.

Qui fanno i loro nidi le sozze Arpie, che costrinsero alla fuga dalle isole Strofadi i Troiani con la funesta profezia di mali futuri.

Hanno ali larghe, colli e facce di esseri umani, piedi con artigli, e il grande ventre coperto di penne; si lamentano, in modo strano, sugli alberi.

E il valente maestro: " Prima che tu ti inoltri, sappi che sei nel secondo girone " cominciò a dirmi, " e vi starai fino a quando

tu arriverai all’orribile distesa sabbiosa: perciò guarda ripetutamente e con attenzione; così facendo vedrai cose tali che toglierebbero credito alle mie parole ".

lo sentivo da ogni parte emettere lamenti acuti, e non vedevo nessuno che li facesse; per questo tutto smarrito mi fermai.

Ritengo che Virgilio pensasse che io credessi che voci così numerose uscissero, (passando) tra quegli alberi secchi, da gente che si nasc:ondesse a noi.

L'Errore dei Suicidi

Alcuni critici hanno voluto attribuire l'uso di artifici retorici come quello del verso cred'io ch'ei credette ch'io credesse all'intento di parafrasare lo stile concettoso di Pier delle Vigne, il protagonista dell'episodio che sta per cominciare, ma questa spiegazione non chiarisce la funzione che simili moduli espressivi hanno sul piano della poesia.  In essi dobbiamo vedere altrettanti mezzi dei quali il Poeta si serve per esprimere, attraverso la distorsione del linguaggio, l'errore intellettuale e morale che ha condotto i suicidi al loro peccato, nonché, al tempo stesso, l'allucinante atmosfera in cui il loro empio proposito è maturato.

In essi dobbiamo vedere altrettanti mezzi dei quali il Poeta si serve per esprimere, attraverso la distorsione del linguaggio, l'errore intellettuale e morale che ha condotto i suicidi al loro peccato, nonché, al tempo stesso, l'allucinante atmosfera in cui il loro empio proposito è maturato.

Qui gli occhi, i sentimenti, l'atto perplesso e interrogatorio di Dante vanno da Virgilio agli alberi, da questi alla ricerca dell'origine delle voci, poi ancora a Virgilio: all'intrico dei rami si aggiunge questo intrico psicologico, dell'incertezza di Dante.

Perciò il maestro disse: " Se tu spezzi un qualsiasi ramoscello di una di queste piante, i tuoi pensieri si dimostreranno tutti erronei ".

Il Maestro e l'Allievo

Gli interventi di Virgilio (versi 16 -21, 28 -30) sono quelli del " maestro "; partecipi ma controllati, calmi, come di chi assolve un grave dovere; Virgilio sa, dunque non c'è stupore o timore in lui, ma la sicurezza precisa e quasi impassibile del chirurgo che guida la mano incerta (allor porsi la mano un poco avante) dell'allievo sul corpo dell'ammalato: sappi... riguarda ben... se tu tronchi.

Il Segreto del Bosco

Allora stesi la mano un poco in avanti, e colsi un ramoscello da un grande albero spinoso; e il suo tronco gridò: " Perché mi schianti ? "

[newpage]Poi, dopo che si coprì di sangue, ricominciò a dire: " Perché mi strappi ? non hai tu alcun senso di pietà?

Fummo uomini, e ora siamo trasformati in piante selvatiche: la tua mano dovrebbe essere anche più pietosa, se fossimo state anime di serpi ".

Il bosco ha rivelato il suo segreto: fummo uomini, e ora siamo fatti sterpi. Le anime dei suicidi che rifiutarono violentemente il corpo, sono degradate alla prigionia in queste forme arboree dove, impotenti, soffrono contorcendosi e contorcendole, con un dolore che spasima, muto, cieco, sordo, murato nelle fibre del legno, fino a quando le Arpie, pascendosi delle foglie fosche, lo accrescono ma anche gli aprono una via di sfogo: fenestra.

Come da un tizzone verde al quale ad una estremità sia appiccato il fuoco, che dall’altra stilla gocce di umore e stride a causa dell’arla interna che ne esce,

allo stesso modo dal ramo rotto uscivano insieme parole e sangue; perciò io lasciai cadere il ramoscello, e rimasi immobile come chi ha paura.

"Se egli avesse potuto credere senza provare" rispose il saggio Virgilio: "o anima ferita, ciò che ha veduto soltanto per mezzo della mia poesia,

non avrebbe stesa la mano contro di te; ma la cosa, in sé incredibile, mi spinse a indurlo a compiere un atto che rincresce a me per primo.

Il Dramma di Polidoro

Rima sta per poesia; qui in particolare indica il poema di Virgilio, l'Eneide. Nel libro terzo (versi 19 -68) Virgilio narra l'episodio di Polidoro, figlio di Priamo re di Troia, fatto uccidere a tradimento da Polinestore, re della Tracia, e sul cui tumulo crebbero dei virgulti. Enea, giunto sul luogo, ne strappò alcuni; dai rami spezzati e sanguinanti usci la voce di Polidoro. Ma il senso della trasformazione dell'uomo in pianta è profondamente diverso, nei versi di questo canto, rispetto a quello dell'episodio virgiliano. Il contrasto così netto fin dall'inizio in Dante, tra natura arborea e natura umana (dal ramo escono parole e sangue), appare in Virgilio assai più attenuato. Ciò che atterrisce Enea è il sangue che sgorga dal virgulto spezzato. Solo in un secondo momento Polidoro parlerà; le sue parole non saranno più allora motivo di terrore, ma soltanto di meraviglia. L'idea tragica si diluisce così in una successione cronologica. Bene osserva in proposito l'Aglianò: "In Virgilio gli effetti sono sempre anticipati... e al momento culminante, al gemito e alle parole di Polidoro, si arriva progressivamente, attraverso un regolare crescendo... La linea ascendente è invece in Dante rapidissima". E ancora: "A Virgilio interessava l'episodio nel suo complesso, il fatto prodigioso, l'avventura sensazionale, nel quadro generale delle peripezie di Enea; a Dante interessa far sentire l'angoscia, la pena anche morale dello stato in cui si trovano i suicidi".

Nell'episodio di Polidoro il dramma dell'anima-pianta si risolve in un raffinato contrappunto di impressioni naturalistiche, non prorompe, come qui, nel grido di una coscienza offesa (ben dovrebb'esser la tua man più pia).

Va aggiunto inoltre che, mentre questa metamorfosi ha in Virgilio un valore positivo, essendo per Polidoro "il risarcimento, accordato dal cielo in compenso dell'iniqua morte datagli da Polinestore" (Medin), in Dante è la espressione della condanna inflitta da Dio a chi si è privato da sé della vita.

Di qui anche la diversità di tono tra i due episodi: elegiaco nell'Eneide, tragico in questo canto dell'inferno.

Pier delle Vigne: La Caduta

[newpage]Ma digli chi tu fosti, cosicché invece di un qualche risarcimento ravvivi la tua fama nel mondo dei vivi, dove gli è lecito ritornare. "

E il tronco (disse) : " Mi attiri, con l’esca delle tue dolci parole in modo tale, che io non posso tacere; e a voi non pesi se io mi trattengo un poco a discorrere.

Io sono colui, che tenni tutte e due le chiavi del cuore di Federico, e che le girai, aprendo e chiudendo, così delicatamente,

che esclusi quasi ogni altra persona dalla sua intimità: fui tanto fedele al mio glorioso incarico, che a causa di ciò perdetti la quiete e la salute.

L’invidia, rovina di tutti è male delle corti, che mai ha distolto il suo sguardo disonesto dalla corte imperiale,

aizzò tutti gli animi contro di me; e gli aizzati aizzarono tanto l’imperatore, che le gloriose onorificenze si convertirono in cupi dolori.

La Tragedia di Pier delle Vigne

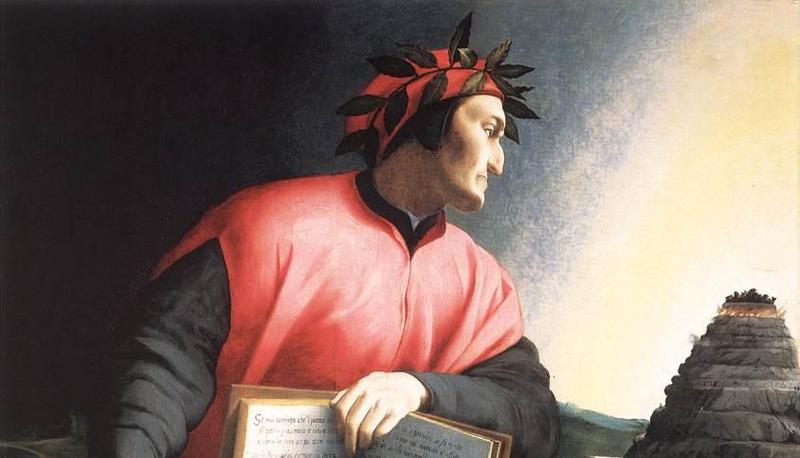

Pier delle Vigne nato a Capua alla fine del secolo XII, studiò legge a Bologna; in gioventù conobbe la miseria e gli stenti; acquistatosi suoi meriti, fece parte come notaio della corte imperiale di Palermo, dove entrò nelle grazie di Federico Il di Svevia, fino a diventare consigliere segreto, " protonotaro ", giudice della Magna Curia e cancelliere del Regno di Sicilia. Accusato - e Dante ritiene a torto - forse di arricchimenti illeciti, di eccesso di potere e di tradimento, da cortigiani invidiosi e offesi dalla sua fortuna, dopo vent'anni di onori, cadde in disgrazia del suo signore che lo fece incatenare e accecare (1248); l'anno dopo, disperato, si uccise. Fu uomo colto, raffinato, poeta in volgare, rinomato per la sua eloquenza e per la maestria del suo comporre in latino.

Il mio animo, per sprezzante compiacimento, credendo che con la morte si sarebbe sottratto al disprezzo, mi rese ingiusto contro me stesso (che ero invece) giusto.

L'Ingiustizia del Suicidio

Ingiusto fece Me contra me giusto: la ingiustizia che Pier delle Vigne fa a se stesso è anzitutto violazione di un diritto inalienabile: il diritto alla vita. Per un cristiano l'uomo non può togliersi la vita, essendo questa un dono di Dio. Con molta penetrazione si esprime in proposito un antico commentatore, il Buti: "Quelle cose che l'uomo non si può dare, non si dee togliere; anzi le dee tenere quanto vuole colui che gliele dà; e, se le rifiuta, ragione è che non le riabbia".

L'ingiustizia, che il protonotaro imperiale ha commesso uccidendosi, non va quindi considerata soltanto in rapporto alla sua vita giusta, ma in rapporto alla sua vita senza ulteriori specificazioni di valore. In altri termini, agli occhi di Dio l'atto del suicida è altrettanto riprovevole qualunque sia la validità morale delle opere da questo compiute in vita. Naturalmente, sul piano umano, e agli effetti della poesia, il fatto che Pier delle Vigne si uccida senza aver nulla da rimproverarsi colora di patetico la sua tragedia.

Giova ricordare ìn proposito come tutte le vicende che, nella Commedia, le anime narrano di se stesse, sono dal Poeta concepite come messaggi di verità morale che ci giungono dal mondo dove più non si può mentire; le azioni più abominevoli, per il fatto di proporsi come esempi negativi, acquistano la dignità del sacro. Nessuna però di queste storie, messe nella cornice dell'al di là, a contrasto con la condizione eterna, di chi ne fu il protagonista, è in Dante soltanto un esempio: quale più quale, meno, tutte sfuggono ad una definizione unilaterale e aprioristica delle nozioni di bene e di male in esse contenute. Come in tutta la grande arte, questa definizione è in Dante sempre proposta, mai imposta: lo schema, concettuale si invera di continuo nella varia e ricca umanità dei suoi personaggi.

Il Giuramento di Fedeltà

[newpage]Per le mostruose radici di questo albero vi giuro che mai venni meno alla fedeltà verso il mio signore, che fu tanto degno di rispetto.

E' del De Sanctis l'osservazione che fino a questo appassionato giuramento Pier delle Vigne ha parlato senza commuoversi, esprimendosi in una forma ricercata (in cui è come un compiacimento per la propria perizia di maestro dell'ars dictandi) e sottile, e che solo di fronte all'accusa di tradimento egli palesa, attraverso il dolore, la propria umanità, mentre il suo linguaggio, libero infine da ogni preoccupazione formale, ritrova la schiettezza delle grandi passioni: "vi è una cosa, una sola cosa seria che gli pesa, l'infamia che si tenta gittare sulla sua memoria, l'accusa che gli è lanciata di traditore. Qui è il patetico del racconto: qui la sua immaginazione si scalda, di sotto alla veste del cortigiano spunta l'uomo, e il suo linguaggio diviene semplice ed eloquente".

E se l’uno o l’altro di voi torna nel mondo, renda giustizia alla mia memoria, che è ancora prostrata per il colpo che l’invidia le inferse ".

Virgilio attese un poco, e poi mi disse: " Dal momento che egli tace non perdere tempo; ma parla, rivolgigli domande, se hai piacere di sapere di più ".

Perciò io dissi a lui: " Domanda ancora tu ciò che credi possa appagarmi; perché io non potrei, da così grande pietà sono toccato nel cuore! "

Perciò riprese: " Se ti verrà fatto spontaneamente il favore che le tue parole chiedono in tono di preghìera, spirito prigioniero, ti sia gradito ancora

di dirci in che modo l’anima si rapprende in questi duri nodi; e rivelaci, se puoi, se mai qualche anima si libera da simili membra.

Allora il tronco soffiò forte, e poi quel soffio si convertì in tali parole " Vi sarà data una risposta breve.

Il suo secondo discorso - premette Pier delle Vigne - sarà una breve comunicazione. In realtà i sedici versi di cui è composto non sono pochi, soprattutto se paragonati ai ventiquattro del primo. Brevemente sta però a significare la volontà dell'anima di non parIar troppo del proprio supplizio; il tono è staccato, oggettivo, impersonale: sarà risposto a voi.

Quando l’anima crudele (contro il corpo) si separa dal corpo dal quale essa stessa si è strappata, Minosse la manda al settimo cerchio.

Cade nella selva, e non le è prescelto il luogo; ma là dove il caso la scaglia, qui germoglia come seme di frumento.

Cresce in forma di virgulto e di pianta selvatica: poi le Arpie, pascendosi delle sue foglie, le procurano dolore, e un varco alle manifestazioni di esso.

Come le altre (anime) verremo (nella valle di Giosafàt) a riprendere i nostri corpi, ma non per questo alcuna di noi se ne rivestirà, poiché non è giusto avere ciò di cui ci si è privati.

Trascinererno penosamente i nostri corpi (fin qui), ed essi saranno appesi nella mesta selva, ciascuno alla pianta in cui è chiusa la sua anima nemica a se stessa ".

Noi eravamo ancora tutti intenti all’albero, credendo che ci volesse dire altre cose, quando fummo sorpresi da un rumore,

come colui che sente arrivare il cinghiaie e i cani e i cacciatori al luogo dove si è appostato, e ode le bestie e lo stormire delle fronde.

La Fuga dei Dilapidatori

[newpage]Ed ecco apparire due dal lato sinistro, nudi e pieni di graffi, che scappavano così in fretta, da rompere ogni fronda del bosco.

Quello (che correva) davanti (gridava): " Presto corrimi in aiuto, corrimi in aiuto, o morte ! " E l’altro, che si accorgeva di restare pericolosamente indietro, gridava: " Lano, non furono così abili

le tue gambe nella battaglia del Toppo! " E poiché forse gli mancava il fiato, di sé e di un cespuglio fece un viluppo annodato strettamente.

Dilapidatori dei propri beni, quindi nudi, inseguiti dalle cagne (forse i rimorsi o, secondo alcuni, i creditori), i due sono Lano da Siena (forse Ercolano Maconi), ucciso a Pieve del Toppo in una battaglia fra Senesi e Aretini (alle giostre: ai tornei; è detto con crudele ironia), e Giacomo da Sant'Andrea, padovano, morto nel 1239, famoso per le sue stravaganze.

Lano grida invocando una seconda morte impossibile; il compagno è colui che "si sente rimaner solo nel pericolo e grida dietro all'altro uno scherno ch'è una maledizione, in cui si fondono insieme invidia e disperazione"(Parodi).

La Caccia Infernale

Dietro di loro c’era la selva piena di nere cagne, bramose e veloci come cani da caccia sguinzagliati in quel momento,

Azzannarono quello che si era nascosto (nel cespuglio), e lo lacerarono pezzo per pezzo; poi se ne andarono portando (con sé) quelle membra dolenti.

Allora la mia guida mi prese per mano, e mi condusse al cespuglio che piangeva inutilmente attraverso gli squarci sanguinanti.

Diceva il cespuglio: " O Giacomo da Sant’Andrea, a che ti è servito farti scudo di me? che colpa ho io della tua vita colpevole? "

Quando il maestro si fermò presso di lui, disse: " Chi fosti, che attraverso tante ferite emetti parole dolorose insieme a sangue? "

Il Cespuglio Anonimo

Il bosco non è costituito di soli alberi; come le selve maremmane non tocche ancora dall'uomo, che Dante prende come punto di partenza naturale per la sua fantasia: esso è un intrico quasi impenetrabile di piante grandi e piccole, sterpi, alberi, bronchi, pruno, vermena, pianta silvestra, e poi ancora una proliferazione di fronde, rami, ramicel, stecchi, frasche, fraschette, rosta, punte, cesto. Pier delle Vigne, anima nobile, è un gran pruno; ora invece Virgilio è fermo, ritto presso un cespuglio: un'anima da poco.

Chi fosse non si sa. Il Boccaccio parla dei molti suicidi fiorentini di quel tempo: forse Dante lo ha lasciato di proposito anonimo. E' un fiorentino: i' fui della città... e tanto basta.

La selva infernale scompare in dissolvenza, e dietro, a chiusura di canto, si profila Firenze, l'altra città di Satana, gemella di Dite, la tua città, che di colui è pianta che pria volse le spalle al suo fattore (Paradiso IX, 127-128). Ancora una volta l'inferno ha la sua controfigura in terra.

La Città di Firenze

Ed egli (rispose) a noi: " O anime che siete arrivate per vedere lo strazio indecoroso che ha staccato con tanta violenza le mie fronde da me stesso,

radunatele ai piedi del cespuglio miserevole. Io fui della città (Firenze) che mutò il primo patrono (Marte) con il Battista (San Giovanni Battista); onde egli (Marte) a causa di ciò

sempre la affliggerà con la sua arte (la guerra); e se non fosse che sul ponte dell’Arno rimane ancora un’immagine di lui,

quei cittadini che più tardi la fondarono nuovamente sulle ceneri rimaste dopo Attila, avrebbero fatto fare il lavoro inutilmente.

Io mi impiccai nella mia casa ".

Domande da interrogazione

- Qual è il significato del "Bosco Infernale" descritto nel testo?

- Come viene rappresentato l'errore dei suicidi nel testo?

- Qual è il ruolo di Virgilio nel dialogo con Dante?

- Chi era Pier delle Vigne e quale fu la sua tragedia?

- Qual è il significato della "Città di Firenze" nel contesto del testo?

Il "Bosco Infernale" rappresenta un luogo senza sentieri, con alberi nodosi e contorti, dove le anime dei suicidi sono trasformate in piante selvatiche, soffrendo in silenzio e impotenti.

L'errore dei suicidi è espresso attraverso la distorsione del linguaggio e l'atmosfera allucinante, simboleggiando l'errore intellettuale e morale che li ha condotti al loro peccato.

Virgilio agisce come maestro, guidando Dante con calma e sicurezza, spiegando il significato del bosco e incoraggiandolo a esplorare e comprendere il luogo e le anime che vi si trovano.

Pier delle Vigne era un consigliere di Federico II, caduto in disgrazia a causa di invidie e accuse ingiuste, che lo portarono a suicidarsi. La sua tragedia è rappresentata come un'ingiustizia contro se stesso.

La "Città di Firenze" è descritta come una città che ha cambiato il suo patrono da Marte a San Giovanni Battista, ma continua a essere afflitta dalla guerra, simboleggiando un luogo di conflitto e sofferenza.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo