Concetti Chiave

- Dante Alighieri nacque nel 1265 a Firenze e ricevette una formazione influente, studiando con importanti maestri e frequentando l'Università di Bologna.

- Il "dolce stil novo" fu un movimento poetico che Dante contribuì a fondare, caratterizzato dall'uso del volgare e dall'esaltazione della nobiltà d'animo e della figura femminile.

- Dante partecipò attivamente alla politica fiorentina, schierandosi con i guelfi bianchi e ricoprendo incarichi significativi, tra cui quello di priore.

- L'esilio di Dante iniziò nel 1301, durante il quale produsse opere fondamentali come il "De vulgari eloquentia" e il "Convivio", sostenendo l'uso del volgare in letteratura.

- La "Divina Commedia" è un viaggio allegorico nell'Aldilà, scritto in terzine, che esplora la condizione umana e intende insegnare la liberazione dal peccato.

Dante Alighieri e la sua formazione

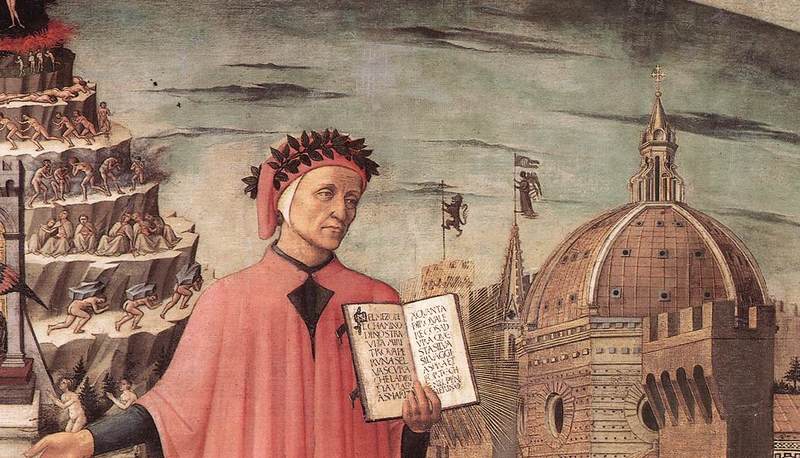

Se chiedi a uno studioso di letteratura di indicarti i più grandi capolavori di tutti i tempi, sicuramente ti parlerà della Divina Commedia. Questo straordinario poema fu scritto attorno al 1307 dal poeta fiorentino Dante Alighieri.

Dante nacque a Firenze nel 1265. Il padre si chiamava Alighiero di Bellincione (da lui il poeta prese il cognome, Alighieri) e la madre Bella. La famiglia di Dante, pur facendo parte della piccola nobiltà, era dedita alle attività mercantili e al prestito di denaro. Uno degli antenati di Dante, di nome Cacciaguida, aveva preso parte alle Crociate ed era morto in Terra Santa nel 1147.

Dante ricevette una buona educazione: studiò con i frati francescani, ascoltò le lezioni di retorica dello scrittore e poeta Brunetto Latini e per due anni fu studente all’Università di Bologna. Iniziò molto presto a frequentare i più promettenti letterati fiorentini, tra i quali il poeta Guido Cavalcanti. Sulla base di accordi matrimoniali presi dal padre (cosa piuttosto frequente a quei tempi), quando era ancora molto giovane Dante sposò Gemma Donati, con la quale ebbe tre figli.

Il dolce stil novo e la Vita nuova

Verso la fine del Duecento, Firenze vide la nascita di un movimento poetico che segnò la storia della letteratura italiana: il “dolce stil novo”.

I primi componimenti di Dante furono alcune poesie poi raccolte nel libro delle Rime, molte delle quali dedicate a una certa “donna pietra”, cioè dura e insensibile. Fu però tra il 1292 e il 1293 che Dante scrisse la sua prima vera opera, intitolata Vita nuova. In essa, attraverso poesie liriche e capitoli in prosa poetica, Dante racconta il proprio amore per Beatrice Portinari, una giovinetta bellissima che egli aveva conosciuto anni prima e che era morta da poco. Anni più tardi, la figura di Beatrice tornerà anche nella Divina Commedia.

Le lotte politiche a Firenze

Fra il Duecento e il Trecento nei principati e nelle repubbliche dell’Italia centro-settentrionale ci furono violenti scontri tra due opposte fazioni: i guelfi e i ghibellini. I guelfi erano il partito che sosteneva il papa, mentre i ghibellini appoggiavano l’imperatore del Sacro Romano Impero. A Firenze lo scontro sfociò in una vera e propria guerra civile, nel corso della quale i ghibellini furono sconfitti e mandati in esilio.

Nel 1289 Dante, che stava con i guelfi, partecipò ad alcune azioni militari contro le città di Arezzo e Pisa, entrambe roccaforti del partito ghibellino. A quel tempo, chi voleva prendere parte alla vita politica di Firenze doveva essere iscritto alle corporazioni delle arti e dei mestieri: fu per questo che nel 1295 il poeta si iscrisse all’Arte dei Medici e degli Speziali (i farmacisti dell’epoca).

Nel frattempo i guelfi fiorentini si erano divisi tra bianchi e neri: i primi erano favorevoli all’indipendenza della città, i secondi erano invece desiderosi di porre Firenze sotto il controllo diretto del papa. Dante si schierò con i guelfi bianchi e ricoprì vari incarichi pubblici. Nel 1300 fu priore di Firenze: in questa occasione seppe mantenere la pace in città con grande fermezza e senso di giustizia, approvando la decisione di esiliare i capi sia dei bianchi sia dei neri, tra i quali il suo caro amico Guido Cavalcanti.

L'esilio di Dante e le sue opere

Nel 1301, mentre Dante si trovava a Roma come ambasciatore, i guelfi neri sconfissero i bianchi e si impadronirono di Firenze. L’anno seguente Dante fu condannato prima a una multa enorme e poi a morte. Il poeta decise allora che non sarebbe tornato a Firenze finché la situazione non fosse cambiata. Cominciarono i dolorosi anni dell’esilio. Dante fu costretto a peregrinare per varie città, chiedendo ospitalità ai signori che le governavano.

Durante questo periodo scrisse alcune importanti opere: nel De vulgari eloquentia (1304-1305) dimostrò che era possibile usare il volgare italiano anche nella letteratura alta, fino ad allora scritta esclusivamente in latino; il Convivio (1304-1307) è un’opera destinata alla formazione di una nuova classe politica, che Dante immaginava dotata delle più alte virtù morali e di un forte senso di giustizia.

Quando Enrico VII di Lussemburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, discese in Italia, nel cuore di Dante si riaccese la speranza: pensava infatti di poter tornare a Firenze grazie all’intervento del sovrano, il quale avrebbe anche dato inizio a un’epoca di pace e di giustizia per la penisola. Fu ispirandosi a questi ideali che Dante compose la Monarchia (1312-1313), un trattato politico nel quale auspicava la collaborazione tra il papa e l’imperatore.

Purtroppo le sue speranze vennero deluse e il poeta dovette continuare a vagare. Tra il 1312 e il 1318 visse a Verona, ospite di Cangrande della Scala. Da qui si recò a Ravenna, presso Guido Novello da Polenta, dove riunì attorno a sé un gruppo di allievi, tra cui il figlio Iacopo. Dante morì nella notte fra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna, e neppure le sue spoglie fecero mai ritorno a Firenze.

La Divina Commedia: genesi e struttura

La Divina Commedia fu composta intorno al 1307. Dante in realtà la intitolò semplicemente Commedia, e in una lettera a un amico spiegò così le ragioni della scelta: anzitutto “commedia” perché (a differenza delle tragedie) ha un inizio tremendo e pauroso (Dante è solo e perduto in una “selva oscura”!) e un finale lieto; in secondo luogo perché è scritta in una lingua che a quel tempo era giudicata semplice e facile da capire.

Anni più tardi lo scrittore Giovanni Boccaccio attribuì all’opera l’aggettivo “divina”, intendendo riferirsi sia al suo argomento (un viaggio che termina in Paradiso), sia alla sua bellezza. A partire da un’edizione a stampa del 1555 l’opera assunse definitivamente il titolo di Divina Commedia.

Il poema è composto in terzine (cioè gruppi di tre versi) di endecasillabi (versi di 11 sillabe), a rima incatenata. È diviso in tre cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ciascuna delle quali comprende 33 canti, più un canto introduttivo all’Inferno che porta il numero totale a 100 canti.

Dante vi racconta il proprio viaggio immaginario nell’Aldilà, compiuto sotto la guida dapprima del poeta latino Virgilio e poi di Beatrice e san Bernardo. Nel corso del cammino Dante scopre le pene e i tormenti a cui sono sottoposte le anime dei dannati e le gioie di coloro che invece sono stati ammessi al cospetto di Dio. L’opera, secondo le intenzioni di Dante, aveva lo scopo di insegnare agli uomini come liberarsi dal peccato.

La Divina Commedia è un testo molto difficile: è costruito su una struttura teologica complessa, illustra l’intero sapere del tempo di Dante e oggi la sua lingua può apparirci poco familiare. Ma è anche un universo poetico incredibilmente ricco di personaggi, di storie, di colpi di scena, di pagine ora raccapriccianti ora commoventi: è un capolavoro universale di poesia e il fondamento della letteratura italiana.

Domande da interrogazione

- Qual è l'importanza della Divina Commedia nella letteratura?

- Come si è formato Dante Alighieri?

- Quali furono le conseguenze delle lotte politiche a Firenze per Dante?

- Quali sono le caratteristiche del "dolce stil novo"?

- Come è strutturata la Divina Commedia?

La Divina Commedia è considerata uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi, un'opera fondamentale della letteratura italiana che illustra l'intero sapere del tempo di Dante e offre un ricco universo poetico.

Dante ha ricevuto una buona educazione, studiando con i frati francescani e all'Università di Bologna, e ha frequentato i letterati fiorentini, tra cui Guido Cavalcanti.

Le lotte politiche portarono all'esilio di Dante, che fu condannato a morte dai guelfi neri e costretto a vagare per varie città, scrivendo importanti opere durante questo periodo.

Il "dolce stil novo" si caratterizza per l'uso della lingua volgare, l'importanza della nobiltà d'animo e la rappresentazione della donna come angelo che migliora l'animo dell'uomo.

La Divina Commedia è composta da terzine di endecasillabi, divisa in tre cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso) con un totale di 100 canti, e narra il viaggio immaginario di Dante nell'Aldilà.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo