Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

perdutamente del figliastro Ippolito, che però sdegna ogni compagnia

femminile ed è dedito esclusivamente alla caccia. Particolarmente importante

è sottolineare il momento della "dichiarazione" di Fedra a Ippolito. Si tratta

sicuramente di una scena culminante, dove la regina, disperatamente e

colpevolmente innamorata del figliastro, si decide a rivelargli la

sua passione. L'amore incestuoso ha travolto ogni limite: è il conflitto

inconciliabile tra ragione e passione, l'insanabile lacerazione interiore di chi è

furor

preda del e ha perso il controllo di sé e delle proprie azioni. Il

progressivo avvicinamento alla "dichiarazione" vera e propria è sapientemente

preparato attraverso una serie dì passaggi intermedi:

l) Fedra respinge l'appellativo di madre che Ippolito le rivolge;

2) Fedra gli si offre come schiava evocando implicitamente il tema del

servitium

amoris;

3) Fedra accenna alla probabile morte di Teséo, suo marito (morte che le

permetterebbe

di aspirare legittimamente ad un nuovo amore).

Quando il giovane afferma di essere disposto a prendere il posto dei padre,

questa pìetas)

affermazione (dettata dalla suona ambigua alle orecchie di Fedra e

induce

finalmente la regina a rivelare che la sua sofferenza è causata dall'amore. La

confessione è poi ancora ritardata dalla rievocazione della bellezza dì Teseo

giovane,

nella cui immagine Fedra proietta e contempla quella del figlio. Una volta

comprese le NUTRICE

intenzioni di Fedra, Ippolito esprime il suo orrore e la sua violenta

indignazione. Non c'è nessuna speranza di alleviare un

Respinta, Fedra si vendica accusando ìl giovane di aver cercato dì usarle

male così e non ci sarà mai fine per questa

violenza; ma follia.

La consuma una fiamma silenziosa, ma, per

quando, in seguito alla maledizione di Teseo che ha creduto alla clunnia, un

quanto nascosto, il suo ardore si tradisce nel

mostro volto;

marino suscitato dal dio del mare causa ad Ippolito un'orribile morte, Fedra,

sprizzano scintille dagli occhi, le palpebre

rifiutano

disperata, la luce; non sa quello che vuole, le sue

confessa la sua colpa e si uccide. Il suicidio si presenta come giusta punizione

membra, in preda a un dolore smanioso, si

della sua agitano in moti incoerenti. Ora si piega sulle

gambe, come in un collasso mortale, e

colpa e offerta sacrificale al morto lppolito, ma anche come unico sollievo

abbandona il capo ciondolante sul collo; ora

all'invincibile malattia d'amore ed estrema occasione per recuperare l'onore

torna a riposare, ma ha dimenticato

perduto. il sonno e trascorre la notte in lamenti: si fa

sollevare e poi di nuovo coricare, sciogliere i

Fedra è un'eroina consapevole, che si consegna ad una nobile fine,

capelli e poi di nuovo pettinarli: insofferente

accettando la di se stessa passa da uno stato d'animo

responsabilità dell'adulterio e la propria folle passione.

all'altro.

Non le importa più di nutrirsi, di vivere;

É il contrasto tra fedeltà ai principi etici e la forza della passione a consumare

cammina con passo vacillante, senza più

Fedra e portarla al delirio. A questo punto della tragedia si trovano i versi

forze; ha perduto il vigore di prima e il

riportati. colorito che le imporporate le guance; la

passione devasta le sue membra,

le gambe le tremolano, se n'è andata la

tenera bellezza di quello splendido corpo. E

gli occhi, che avevano il riflesso del sole, non

hanno più una scintilla di quel fuoco

ancestrale. Le lacrime rigano il volto e un

NUTRIX pianto continuo irrora le guance,

come le nevi perenni del Tauro si fondono

sotto una tiepida pioggia.

Ma ecco, si spalancano le porte della reggia,

è lei:

reclinata sul letto della camera dorata,

[360] Spes nulla tantum posse leniri malum,

finisque flammis nullus insanis erit.

Torretur aestu tacito et inclusus quoque,

quamvis tegatur, proditur vultu furor;

erumpit oculis ignis et lassae genae

[365] lucem recusant; nil idem dubiae placet,

artusque varie iactat incertus dolor.

Nunc ut soluto labitur marcens gradu

et vix labante sustinet collo caput,

nunc se quieti reddit et, somni immemor,

[370] noctem querelis ducit; attolli iubet

iterumque poni corpus et solvi comas

rursusque fingi: semper impatiens sui

mutatur habitus. Nulla iam Cereris subit

cura aut salutis; vadit incerto pede,

[375] iam viribus defecta: non idem vigor,

non ora tinguens nitida purpureus rubor;

populatur artus cura, iam gressus tremunt,

tenerque nitidi corporis cecidit decor.

Et qui ferebant signa Phoebeae facis

[380] oculi nihil gentile nec patrium micant.

Lacrimae cadunt per ora et assiduo genae

rore irrigantur, qualiter Tauri iugis

tepido madescunt imbre percussae nives.

Sed en, patescunt regiae fastigia:

[385] reclinis ipsa sedis auratae toro

solitos amictus mente non sana abnuit.

Phaedra,

da Seneca, (50-62 d.C.) vv. 360-386

COMMENTO

La descrizione della follia in cui cade Fedra è affidata alla nutrice, che sulla

furor

scena narra il delirio della padrona. Le caratteristiche del di Fedra sono

riconoscibili quasi in ogni verso del testo riportato: il trasparire dell'agitazione

dagli occhi (v.364), la gestualità scomposta (v.366), gli improvvisi mancamenti

(v.367), il passo malfermo (v.375), il colorito terreo (vv.376-77), lo sfiorire della

bellezza (v.379), lo sguardo spento (v.380-81), sono tipici segnali esteriori

della pazzia, che Seneca riprende dalla tradizione stoica. Insieme a questi, che

furor,

sono i sintomi fisici del il testo presenta con precisione anche gli stati

d'animo che li accompagnano: la metafora della fiamma segreta e silenziosa

che divora l'animo (v.362-63), la volontà divisa tra desideri opposti e

contraddittori (v.365, 370-72), l'insofferenza smaniosa (v.372), l'inedia (374), il

pianto ininterrotto (v.382) configurano la tipica descrizione della follia, che si

articola attorno all'alternarsi di

uno stato febbrile, sovreccitato, smanioso, con un secondo stato catatonico,

spento, inerte. Con questa reazione estrema e autodistruttiva, Fedra sfugge da

una realtà che non le dà pace: da un lato la passione d'amore proibita,

dall'altro il tentativo di tenere fede ai principi della morale configurano una

Es Super-Io:

conflittualità che anticipa quella freudiana tra e la follia che ne

consegue è il tentativo impossibile di

sottrarsi agli imperativi contraddittori che le due opposte istanze impongono

all’animo.

Freud scoprirà invece che le cause di follia e nevrosi sono da ricercarsi tra

forze psichiche in contrasto tra loro, che operano al di là della sfera di

consapevolezza del soggetto e non hanno una sede anatomica.

Freud dedusse che la differenza tra il malato e il sano è un fatto di quantità di

istinti, il sano riesce a mantenere l’equlibrio fra Es, Super Io ed Io.

Sostenendo egli infatti che la psiche umana è divisa in tre parti: l’Es che

raccoglie tutto un insieme di pulsioni o istinti che fanno capo a quella che

Freud chiamerà libido, il Super Io che rappresenta l’insieme delle proibizioni e

delle regole trasmesse dalla società per mezzo soprattutto della famiglia

infine, l’Io che è il centro dell’attività psichica e ha la funzione di ordinare e

mettere un equilibrio tra le esigenze dell’ Es e quelle del Super Io.

LA FOLLIA DALLA TRADIZIONE GRECA ALL'OPERA DI SENECA

A differenza dell'originale greco, la versione di Seneca, come già evidenzia il

titolo, è incentrata sulla protagonista femminile che da subito rivela la propria

passione, pronta a morire piuttosto di rinunciare al giovane. É una donna

tragicamente umana che segue un proprio istinto naturale, non più un essere

determinato dalla volontà degli dei, che,

nella versione di Seneca, scompaiono.

La contrapposizione tra umano e divino, che era centrale nel pensiero

euripideo, si trasforma, nella poesia del filosofo latino, in una profonda

riflessione sulla lotta tra passione e ragione, fragilità e fierezza, che porta ad

una estrema lacerazione della volontà.

Seneca opera dunque un significativo cambiamento rispetto ai tragici greci: il

contrasto non è più esterno al personaggio (l'uomo contro il fato) ma interno

furor mens sana).

(è il contro la Il furor viene umanizzato e sconsacrato: è

nefas, dolor, non più υβρις.

La tragedia di Seneca esamina a fondo i lati oscuri dell'anima con una

profondità psicologica nuova per il mondo antico.

Germania

L’opera la di Tacito sembra percorsa da una vena di implicita

contrapposizione dei barbari, ricchi di energie ancora sane e fresche, ai

Romani. Insistendo sulla indomita forza e sul valore

guerrirero dei germani , più che tesserne un elogio Tacito ha probabilmente

inteso sottolineare la loro pericolosità per l’impero, poiché il sistema politico

romano era basato sul servilismo e sulla corruzione. Nella

Germania Tacito sottolinea la contrapposizione tra i due popoli, quello

romano e quello barbaro dei germani, in ogni ambito: dalla gestione delle

risorse economiche all’organizzazione sociale, dalle abitudini guerriere allo

svago e al divertimento. Il contrasto polemico risulta

particolarmente evidente quando Tacito affronta l’organizzazione della

famiglia e soprattutto il tema della fedeltà coniugale.

ONESTA’ DELLE DONNE GERMANICHE

[18,1] Quamquam severa illic matrimonia, nec ullam morum partem magis laudaveris. Nam

prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt, exceptis admodum paucis, qui non

libidine, sed ob nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur. Dotem non uxor marito, sed uxori

maritus offert. Intersunt parentes et propinqui ac munera probant, munera non ad delicias

muliebres quaesita nec quibus nova nupta comatur, sed boves et frenatum equum et scutum

cum framea gladioque. In haec munera uxor accipitur, atque in vicem ipsa armorum aliquid

viro adfert: hoc maximum vinculum, haec arcana sacra, hos coniugales deos arbitrantur. Ne se

mulier extra virtutum cogitationes extraque bellorum casus putet, ipsis incipientis matrimonii

auspiciis admonetur venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio

passuram ausuramque. Hoc iuncti boves, hoc paratus equus, hoc data arma denuntiant. Sic

vivendum, sic pereundum: accipere se, quae liberis inviolata ac digna reddat, quae nurus

accipiant, rursusque ad nepotes referantur. Germania 18-20

LA CORRUZIONE DI PONZIA, NOBILE ROMANA

Per idem tempus Octavius Sagitta plebei tribunus, Pontiae mulieris nuptae amore vaecors,

ingentibus donis adulterium et mox, ut omitteret maritum, emercatur, suum matrimonium

promittens ac nuptias eius pactus. sed ubi mulier vacua fuit, nectere moras, adversam patris

voluntatem causari repertaque spe ditioris coniugis promissa exuere. Octavius contra modo

conqueri, modo minitari, famam perditam, pecuniam exhaustam obtestans, denique salutem,

quae sola reliqua esset, arbitrio eius permittens. ac postquam spernebatur, noctem unam ad

solacium poscit, qua delenitus modum in posterum adhiberet. statuitur nox, et Pontia consciae

ancillae custodiam cubiculi mandat. ille uno cum liberto ferrum veste occultum infert. tum, ut

adsolet in amore et ira, iurgia preces, exprobratio satisfactio, et pars tenebrarum libidini

seposita; ea quasi incensus nihil metuentem ferro transverberat et adcurrentem ancillam

vulnere absterret cubiculoque prorumpit. postera die manifesta caedes, haud ambiguus

percussor; quippe mansitasse una convincebatur. sed libertus suum illud facinus profiteri, se

patroni iniurias ultum esse. commoveratque quosdam magnitudine exempli, donec ancilla ex

vulnere refecta verum aperuit. postulatusque apud consules a patre interfectae, postquam

tribunatu abierat, sententia patrum et lege de sicariis

condemnatur.

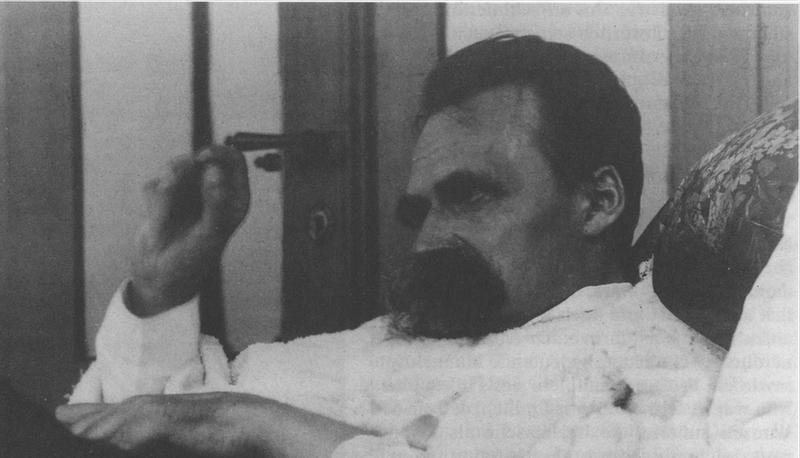

NIETZSCHE Annales 13-44

Dobbiamo, di tanto in tanto, riposarci dal peso di noi stessi, volgendo lo

sguardo là in basso su di noi, ridendo e piangendo su noi stessi da una

distanza di artisti: dobbiamo scoprire l'eroe e anche il giullare che si cela

nella nostra passione della conoscenza, dobbiamo, qualche volta, rallegrarci

della nostra follia per poter stare contenti della nostra saggezza." (Gaia

scienza 322)

Per Nietzsche l'uomo dovrebbe più spesso volgere lo sguardo a se stesso con

occhio distaccato, da artista, riscoprire l'eroe ed il giullare celato in ogni

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo