La scuola italiana non è in bolletta: a differenza di un certo percepito comune, non spendiamo poco nell’istruzione dei nostri studenti, almeno in ambito scolastico puro. Lo certifica l’ultimo rapporto OCSE “Education at a Glance” 2025.

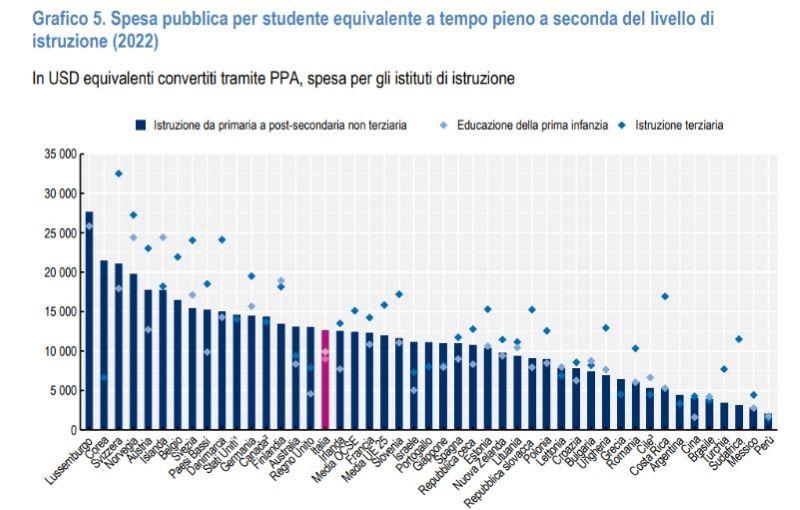

Come sottolinea, infatti, un approfondimento realizzato da Skuola.net, alla voce di bilancio spesa pubblica in istruzione primaria e secondaria spendiamo 12.666 dollari all’anno per studente - circa 11.000 euro al cambio attuale - allineandoci alla media OCSE, che va da un minimo di 2.000 dollari del Perù agli oltre 27.000 del Lussemburgo.

Inoltre, il 94,2% del finanziamento totale per l'istruzione primaria e secondaria proviene da fondi pubblici. Una percentuale che supera addirittura la media OCSE, ferma al 90,1%.

Insomma, non possiamo certo accusare lo Stato italiano di aver tagliato, negli ultimi anni, i fondi destinati all’istruzione scolastica: abbiamo una spesa per studente di poco inferiore a quella della Finlandia e di poco superiore alla Francia.

Indice

Un prof ogni dieci studenti, un dei rapporti migliori d’Europa

Eppure sappiamo bene che il nostro sistema scolastico - almeno nei test standardizzati OCSE - non performa come quello scandinavo. Probabilmente, però, il problema risiede nel come li spendiamo questi soldi: guardando il solo conto economico, abbiamo ad esempio tanti insegnanti a libro paga in relazione al numero di studenti.

Pur in presenza di situazioni limite come quelle delle classi pollaio, dai dati Eurostat risalenti al 2022, emerge che l'Italia ha uno dei migliori rapporti studenti-insegnanti in Europa, visto che in media ci sono 10,4 studenti per ogni prof, quando la media europea si attesta intorno a quota 12,1, con la celebrata Finlandia che arriva a 12,7.

Ma la causa è preoccupante lo stesso…

Il miglior rapporto, però, in larga parte non è tanto il risultato di un incremento delle cattedre, quanto di una diminuzione drastica del numero degli studenti, che in dieci anni sono calati di quasi 800mila unità, passando da 7,9 milioni nel 2015/16 a poco più di 7 milioni nell'anno scolastico appena iniziato.

Solamente tra il settembre 2023 e il settembre 2024, la diminuzione è stata di oltre 120.000 studenti, mentre il numero di docenti è rimasto sostanzialmente invariato, con un incremento marginale dello 0,5% (da circa 681.000 a 684.000 docenti).

Tanti docenti, ma con stipendi bassi

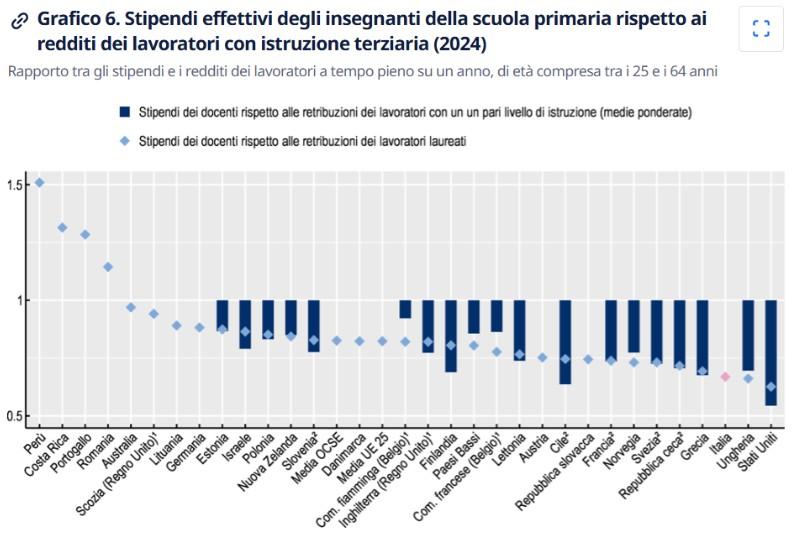

Questo contribuisce anche a spiegare perché gli stipendi dei nostri docenti sono mediamente più bassi di quelli del Nord Europa: se pensiamo alla Germania, qui ogni docente copre le esigenze di 13,3 discenti.

Gli stipendi dei docenti italiani, invece, sono del 33% più bassi di quelli medi delle altre tipologie di lavoratori con pari livello di istruzione, contro una media OCSE del 17%: recuperare questo divario con tutti gli effettivi attuali farebbe saltare il banco, ecco perché i rinnovi contrattuali si limitano ad aumenti di qualche decina di euro al mese e poco più.

Dal 2015, peraltro, gli stipendi degli insegnanti della scuola primaria sono aumentati mediamente del 14,6% in termini reali in tutti i Paesi dell'OCSE, mentre in Italia, nel 2024, si è registrato un calo del 4,4%.

Il "peso" dei docenti nella spesa pubblica

La spesa pubblica per gli stipendi degli insegnanti, va ricordato, è un aspetto fondamentale del budget del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) che, in dieci anni, dal periodo in cui il MIM e il Ministero dell'Università e della Ricerca erano accorpati, ha visto un incremento significativo, passando da 48 a 56 miliardi di euro.

Con 900.000 docenti tra effettivi e precari, aumentare lo stipendio di anche 100 euro lordi al mese comporterebbe una spesa di un miliardo di euro all’anno. Soldi che probabilmente non abbiamo perché, se sommiamo tutti gli investimenti in istruzione, accorpando scuola e università, ci rendiamo conto che il piatto piange. Decisamente.

L’investimento finale si attesta intorno al 3,9% del PIL, contro il 4,7% della media OCSE: chi paga il conto di questo gap? Verrebbe naturale pensare che a farne le spese siano prima di tutto le università e, di riflesso, tutti gli studenti che puntano a ottenere la laurea.

Il vero punto debole? L’università

In particolare, è chi proviene da contesti familiari svantaggiati che, oltre a fare i conti con il peso dell'eredità formativa dei genitori, deve anche scontrarsi con una minore disponibilità di risorse e servizi. Il che compromette non solo l’accesso all’istruzione terziaria, ma anche la possibilità di completare il percorso accademico.

Ed, effettivamente, proprio il settore università è quello che non ci permette di spiccare il volo. Le spese totali per l'istruzione terziaria, tra pubblico e privato, ammontano a solo circa l'1% del PIL, mentre la media OCSE è dell'1,4%. Se poi ci concentriamo sulla spesa pubblica per studente, la situazione diventa ancora più critica: l'Italia destina solo lo 0,6%, mentre Paesi come Francia e Germania investono l'1,1%.

In termini concreti, il nostro Paese investe 8.992 dollari per ogni studente impegnato in un percorso di istruzione terziaria (inclusa la ricerca e sviluppo). Cifra ben lontana dalla media OCSE, che si attesta sui 15.102 dollari per studente.

Parliamo di risorse che avrebbero potuto rimpolpare le casse degli atenei statali, migliorando didattica, servizi e opportunità per gli studenti. Meno fondi agli atenei significano, invece, corsi meno attrattivi, servizi ridotti, minori borse di studio. E di conseguenza, in mancanza di questo supporto, meno possibilità per chi si iscrive di arrivare al traguardo della laurea.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo