Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

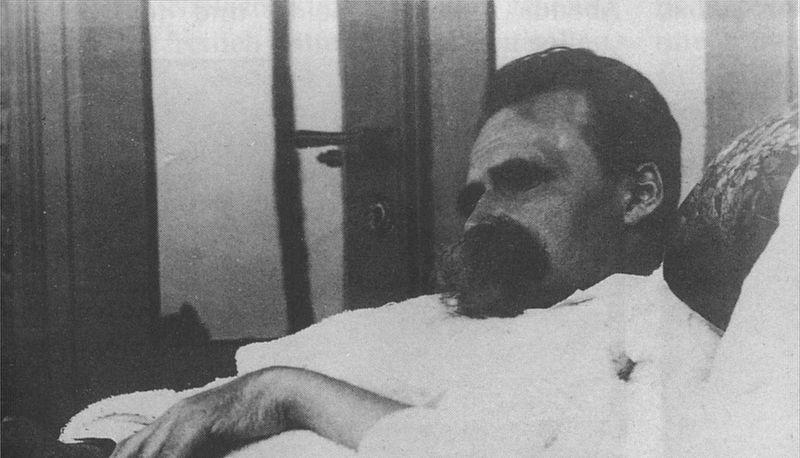

Wilde, D'Annunzio, Nietzsche, Hitler

The nineteenth-century dislike of Romanticism is the rage of Caliban not seeing his own face in a

glass.

The moral life of man forms part of the subject-matter of the artist, but the morality of the art

consists in the perfect use of an imperfect medium. No artist desires to prove anything. Even things

that are true can be proved.

No artist has ethical sympathies. An ethical sympaty in an artist is an unpardonable manerism of

style.

No artist is ever morbid. The artist can express everything.

Thought and language are to the artist instruments of an art.

Vice and virtue are to the artist materials for an art.

From the point of view of form, the type of all the arts is the art of the musician. From the point of

view of feeling, the actor’s craft is the type.

All art is at once surface and symbol.

Those who go beneath the surface do so at their peril.

Those who read the symbol do so at their peril.

It is the spectator, and not life, that art really mirrors.

Diversity of opinion about a work of art shows that the work is new, complex, and vital.

When critics disagree, the artist is in accord with himself.

We can forgive a man for making a useful thing as long as he does not admire it. The only excuse

for making a useless thing is that one admires it intensely.

All art is quite useless.

GABRIELE D’ANNUNZIO:

In Italia D’Annunzio creò un altro importante modello dell’estetismo i cui atteggiamenti, l’arte, le

idee, o meglio i miti, appaiono il risultato dell’incontro di un temperamento nativamente sensuale,

irrazionale, egotistico, antidemocratico con la particolare situazione storico-sociale "fin de siecle"

( di fine secolo) e con le tendenze del decadentismo europeo.

Nella prefazione del suo romanzo, "Il ritratto di Dorian Gray", pubblicato nel 1890, Oscar Wilde

affermava: "Non esistono libri morali o immorali. I libri sono scritti bene o scritti mali: questo è

tutto." Ebbene, per Gabriele D’Annunzio la vita è come un libro; nè morale, nè immorale:scritto

bene o scritto male. Il suo ritenne di averlo scritto bene. È sostanzialmente questo il suo estetismo.

D’Annunzio, infatti a differenza di tanti altri scrittori, pare non avere una storia, un lento graduale

evolversi verso atteggiamenti spirituali ed artistici sempre più maturi e complessi: pare invece che

egli giunga d’un tratto, giovanissimo, dopo pochi anni, alla scoperta di sè, di quel motivo che

resterà poi sempre centrale in tutta la sua opera, e che da allora in poi non faccia che intrecciare a

quel motivo centrale motivi sempre diversi, che tentare, in modi sempre diversi di evaderne, senza

mai riuscirci, che, in una formula semplice, variarlo delle variazioni più varie, senza però mai

sopraffarlo. Questo motivo centrale, cuore della sua opera e, nello stesso tempo, della sua vita di

uomo è una capacità singolarmente dotata di cogliere il mondo ( il mondo tutto delle cose dello

spirito ) con la sensibilità estremamente raffinata ma, appunto per questo, disgregatrice, atta a

partecipare sensazioni, espressioni , momenti, incapace di collegare in una trama organica e umana,

incapace quindi di rappresentare gli uomini e le loro vicende. E così D’Annunzio scrive di sè:

"Sempre qualcosa di carnale, qualcosa che assomiglia ad una violenza carnale, un misto d’atrocità e

d’ebbrietà, accompagna l’atto generativo del mio pensiero"; quando pensiamo a questa ed altrettanti

affermazioni il suo estetismo non può non apparire torbido e ambiguo. Per lui l’estetismo fu dunque

il suo primo tentativo di superare la bestialità inconsapevole e perché inconsapevole pura, del

naturalismo e del senso: "Ed ebbi così nel mio sguardo l’inconsapevolezza de la purità bestiale"

scriverà una volta nelle Laudi. L’estetismo rappresenta lo sforzo di spiritualizzare la sensualità

redimendola nel culto della bellezza, anzi della Bellezza e si esprime nella formula: "Il verso è tutto

". L’arte è il valore supremo, e ad essa devono essere subordinati tutti gli altri valori. La vita si

sottrae alle leggi del bene e del male e si sottopone solo alla legge del bello trasformandosi in opera

d’arte.

Sono gli anni romani (1881-91) che vedono D’Annunzio astro nascente non solo del firmamento

letterario, ma anche di quello mondano della capitale, un personaggio ricercato nei salotti

dell’aristocrazia, nelle redazioni dei giornali, al centro di amori teatrali, (come quello contrastato

per la duchessina Maria Hordouin di Gallese, che si apre con una fuga sensazionale, quasi un

rapimento, e si conclude con un matrimonio modesto ma memorabile,) duelli clamorosi , imprese

sportive, che fanno notizia, scandalo e tanta pubblicità allo scrittore e alle sue opere; insomma vita e

letteratura cominciano a fondersi insieme secondo la logica sia pur provinciale di quello che in

seguito sarà detto il divismo. Pronto a rispondere ai miti del giorno e a sua volta a suscitarli, dà in

pasto al pubblico nobile e alto borghese i miti dell’eros e del nazionalismo. (Basta pensare alla

grande forza retorica con cui, durante un comizio interventista a Roma del 1915, incitava gli italiani

alla violenza). Ed è qui che emerge, per la prima volta, l’ambiguità della sua personalità, che non

riuscirà mai a superare: egli si è creato la maschera dell’esteta, dell’individuo superiore, dalla

squisita sensibilità, che rifugge inorridito dalla mediocrità borghese, ma in realtà il culto della

bellezza e il "vivere inimitabile" superomistico in cui si rifugia risultano finalizzati a ciò che

D’Annunzio ostentava di disprezzare, il denaro, le esigenze di mercato; proprio lo scrittore più

ostile al mondo borghese, era in realtà il più legato alle sue leggi; proprio lo scrittore che più

spregiava la massa, era costretto a sollecitarla ed a lusingarla. La fase estetizzante di D’Annunzio si

conclude con il romanzo: "Il piacere" (1889):

La vicenda si svolge sul finire dell’Ottocento nel mondo dell’alta aristocrazia romana, tra concerti,

balli, corse di cavalli, aste di raffinati oggetti antichi, pranzi ornati di fiori e di donne, frivole

discussioni salottiere. Protagonista è il conte Andrea Sperelli Fieschi d’Ugenta, ultimo discendente

di un’antica e nobile famiglia, tutto penetrato e imbevuto di Arte, avido di amore e di piacere,

amante raffinato, elegantissimo, circondato di lusso, ma pieno di contraddizioni, senza alcuna forza

morale e volontà. Innamoratosi dell’affascinante duchessa Elena Muti, vive con lei un’intensa

avventura. Ma quando la donna abbandona improvvisamente Roma, Andrea cerca invano di

dimenticarla passando con incredibile leggerezza attraverso altre avventure erotiche e vagheggiando

nel medesimo tempo diversi amori. Rimasto ferito in duello, il giovane conte trascorre nella villa di

Schifanoja una lunga convalescenza, durante la quale sembra ritrovare le sue risorse nell’Arte e

nell’incontro con Maria Ferres che lo conquista con la squisitezza della sua sensibilità, la

raffinatezza della sua educazione, la larghezza della sua cultura, alimentando l’illusione di un amore

finalmente sano. Ma Andrea in cui la voce del volere è sempre soverchiata da quella degli istinti,

una volta rientrato a Roma, è subito ripreso nel gran cerchio mondano, si rituffa nel Piacere, si getta

nella vita come in una grande avventura senza scopo, alla ricerca del godimento, dell’occasione,

dell’attimo felice, affidandosi al destino, alle vicende, al caso. A due anni dal primo incontro

riappare Elena, ormai sposata per denaro con un ricco inglese; ella accetta di rivedere Andrea, ma lo

rifiuta sprezzantemente. La passione per quella donna non più sua lo riavvolge nuovamente, i

ricordi del possesso lo torturano. Esasperato per l’inganno e la menzogna, sembra trovare rifugio e

consolazione nell’amore di Maria; ma in una morbosa complicazione, non fa che sfogare

coscientemente su di lei la libidine che ancora gli desta il ricordo di Elena, giungendo a non poter

più separare, nell’idea di voluttà, le due donne. Questo ambiguo ed equivoco rapporto viene

troncato allorché Andrea, nel trasporto erotico con Maria, si lascia inconsciamente sfuggire il nome

di Elena. Maria fugge sconvolta e abbandona definitivamente Andrea che resta solo nella stanza a

gridare e a supplicare invano.

Il romanzo presenta alcune novità: Andrea Sperelli diventa il modello dell’estetismo decadente in

Italia, aristocratico, raffinato, freddo, senza la tumultuosa e calda vita interiore dell’eroe romantico,

individualista, teso solo al gusto del bello e del piacere, a fare della propria vita un’opera d’arte; la

dimensione aristocratica del protagonista, passando attraverso il rifiuto della volgarità, della

mediocrità e della bassezza del mondo moderno, si risolve in una posizione antidemocratica di

dileggio verso il grigio diluvio democratico odierno che tante belle cose e rare, sommerge

miseramente la sensualità istintiva e immediata della giovane produzione dannunziana che viene,

nel romanzo, mediata psicologicamente (con un’analisi degli stati d’animo) e intellettualmente in un

complicato gioco di conflitti estetici, erotici e spirituali della vicenda amorosa. Ardrea vive un

rituale estetico-mondano che implica "certi giochi voluttuosi, impiegandovi ora l’amante proterva e

ora l’amante materna"; l’amore diviene allora artificio, intellettualistico e tortuoso esercizio di

sovrapposizione psicologica delle due amanti. È una prima forma di superomismo estetizzante, di

vivere inimitabile, che però si risolve, come nel romanzo di Huysmans, nella sconfitta e

nell’inettitudine a vivere.L’esteta Andrea Sperelli è il simbolo dell’aridità morale e del vuoto

interiore di un mondo elegante e corrotto, quello dell’aristocrazia e dell’alta borghesia romana di

"fine de siecle", tuttavia D’Annunzio, pur intuendo la crisi di valori di questo mondo, di esso

descrive solo gli aspetti esteriori, rifiutando di comprendere il senso profondo degli avvenimenti che

incalzano e quindi di enunciare la censura morale di un modello di esistenza corrotta, condannata

ineludibilmente a sfociare nel fallimento. L’autore non manca di sottolineare con frequenza i vari

aspetti negativi della condotta di Andrea: "… l’ambiguità, la simulazione, la falsità, l’ipocrisia, tutte

le forme di menzogna e della frode nella vita del sentimento, tutte aderivano al suo cuore come un

vischio tenace", e tutta la sua debolezza era identificabile in una "potenza volitiva debolissima".Il

Piacere quindi non è da interpretarsi solo come l’epopea dell’eroe decadente, poiché svela

simultaneamente un risvolto di giudizio critico nei confronti del modello morale avallato dalla

mitologia decadente. D’Annunzio si rende conto dell’intima debolezza della figura dell’esteta e

della costruzione ideologica che essa presuppone perché non è in grado di opporsi realmente alla

borghesia in ascesa. Egli avverte tutta la fragilità dell’esteta in un mondo lacerto da forze e conflitti

così brutali: il suo isolamento sdegnato non è un privilegio ma sterilità ed impotenza, il culto della

bellezza si trasforma in menzogna.

L ’estetismo entra allora in crisi, così D’Annunzio, soggiogato dal suo temperamento sensuale si

indirizza verso una concezione super umana che avrebbe dovuto, in un certo senso, giustificare

questo suo mondo irregolare, peccaminoso e tormentato della sua natura. Secondo il critico Carlo

Salinari (che si rifà a presupposti metodologici marxisti) l’idea del superuomo non ha solo origine

nella psicologia individuale di D’Annunzio, ma anche in un preciso terreno storico, negli

atteggiamenti della classe dirigente e degli intellettuali di fine secolo, che a loro volta si inserivano

in una data situazione sociale ed economica. Il superuomo dannunziano , al suo primo apparire,

presenta alcune caratteristiche che potrebbero così riassumersi: culto dell’energia dominatrice sia

che si manifesti come forza (e violenza)o come capacità di godimento o come bellezza; ricerca della

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo