Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

Ma l’intervento economico della Stato divenne sempre più massiccio negli anni Trenta.

Anche per fronteggiare gli effetti economici della crisi del 1929, nel 1931 fu istituito

l’Istituto Mobiliare Italiano (IMI), un istituto di credito pubblico capace di sostituirsi alle

banche nel sostegno alle industrie in difficoltà. Nel 1933 inoltre fu creato l’Istituto per

la Ricostruzione Industriale (IRI), che divenne azionista di maggioranza di banche in

crisi ed acquistò il controllo di alcune grandi aziende italiane. Nella sostanza decine di

imprese furono salvate grazie ai finanziamenti pubblici.

Le cose cambiarono quando nel 1934 Mussolini decise di conquistare l’Etiopia con

l’intento di dare all’Italia un impero, ampliando i possedimenti coloniali già acquisiti

(Libia, Eritrea, Somalia).

Mussolini voleva affermarsi nelle poche aree rimaste libere dalle potenze coloniali, in

più con l’illusione che la nuova conquista potesse divenire una meta per l’emigrazione

italiana e un mezzo per risollevare l’economia.

Una simile impresa era però decisamente anacronistica: si era infatti quasi ormai

conclusa l’epoca del colonialismo, e i popoli colonizzati avvertivano sempre di più

l’esigenza di libertà e indipendenza. Con moltissimi uomini e mezzi Mussolini il 3

ottobre 1935, senza una dichiarazione di guerra, invase l’Etiopia. Nonostante le

aspettative di Mussolini, convinto che Francia e Gran Bretagna non si sarebbero mosse

e che la comunità internazionale non sarebbe intervenuta, pochi giorni dopo l’inizio

dell’invasione, la Società delle Nazioni, di cui faceva parte anche l’Etiopia, condannò

l’Italia, in quanto aggressore di un altro paese membro dell’associazione.

Nel novembre del 1935 la Società delle Nazioni decretò anche delle sanzioni

economiche. Le sanzioni comunque vennero applicate senza nessun rigore, e nove

mesi dopo vennero addirittura sospese, anche perché l’Italia continuava a

commerciare, e quindi a rifornirsi, dai due paesi non membri della Società delle

Nazioni, Stati Uniti e Germania e poi perché alcune grandi

potenze, prima la Gran Bretagna, erano ben poca

interessate a difendere l’Etiopia. Il gesto quindi della

Società delle Nazioni fu solo utile a Mussolini che ne

approfittò di ciò per mettersi in mostra con degli

atteggiamenti vittimistici, denunciando l’ennesimo

tentativo, da parte delle altre potenze europee, di voler

strangolare l’Italia e di impedirle di conquistare il suo

“posto al sole”.

Tale propaganda vittimistica lo portò a conquistare un

grande consenso da parte dell’opinione pubblica nazionale:

vi furono infatti manifestazioni entusiastiche per sostenere

il governo, e quindi contro gli inglesi; milioni di sposi

donarono le proprie fedi nuziali d’oro alla patria.

Per quanto riguarda la parte puramente militare

dell’impresa etiopica, le operazioni belliche presentarono diverse difficoltà. Nonostante

le numerose difficoltà il 5 maggio 1936 Addis Abeba fu conquistata e il 9 maggio

annunciò la fondazione dell’Impero dell’Africa Orientale Italiana e offrì a Vittorio

Emanuele III la corona di imperatore d’Etiopia.

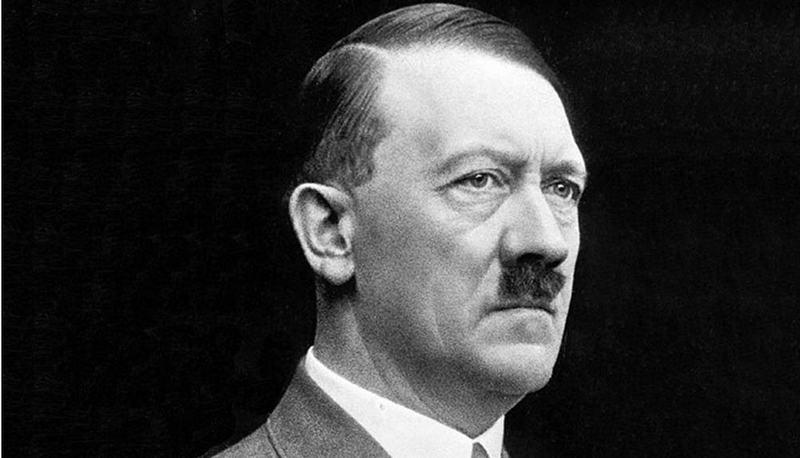

La conseguenza più grande della guerra in Etiopia fu l’avvicinamento di Mussolini a

Hitler. La Germania aveva infatti appoggiato la conquista coloniale italiana garantendo

rifornimenti di armi e di materie prime. Nell’ottobre del 1936 fu firmato un patto tra

Italia e Germania; l’accordo italo-tedesco prese il nome da una stessa definizione di

Mussolini, “asse Roma – Berlino”. Non si tratta ancora di un’alleanza militare vera e

propria, anche perché Mussolini sperava solo di usare Hitler, ma in realtà sarebbe

stato lui a subire l’iniziativa del fuhrer.

In quest’epoca l’Italia giunse anche a condividere le discriminazioni contro gli Ebrei

che già caratterizzavano il nazismo. Nel 1938, infatti, il regime fascista promulgò le

leggi razziali contro gli Ebrei, a imitazione di quelle già introdotte in Germania dal

1935. Queste leggi vietavano i matrimoni misti tra ebrei e non ebrei; impedivano agli

ebrei di frequentare la scuola pubblica, di fare il servizio militare, di svolgere

determinate professioni. In Italia però non esisteva una forte tradizione antisemitica.

L’alleanza tra italiani e tedeschi fu definitiva quando il 22 maggio 1939 il ministro degli

esteri Galeazzo Ciano stipulò con la Germania un patto militare, il Patto d’acciaio.

Il crollo del regime

All’inizio del conflitto mondiale, scoppiato il 1 settembre 1939 con l’attacco della

Polonia da parte della Germania, l’Italia, come era accaduto nel primo conflitto

mondiale, si dichiarò non belligerante, perché impreparata dal punto di vista militare e

economico. Tuttavia Mussolini, di fronte all’improvvisa disfatta francese, non seppe

resistere alla tentazione di sedere come vincitore al tavolo della pace; per questo,

nonostante la contraria del ministro degli esteri Galeazzo Ciano, il 10 giugno 1940

dichiarò guerra all’Inghilterra e alla Francia, attaccando quest’ultima improvvisamente,

che, il 24 giugno, fu costretta a firmare con l’Italia un armistizio, cedendole un

insignificante parte di terreno al di là delle Alpi.

Il 28 ottobre 1940 l’Italia attaccò improvvisamente

dall’Albania la Grecia, con un’offensiva che, mal preparata,

porto all’Italia una decisiva sconfitta, permettendo ai greci di

avanzare sino in Albania.

L’Italia, a differenza della Germania, fu meno attiva nel

conflitto mondiale, fu infatti impegnata solo nei territori

africani,accanto all’esercito di Rommel, e nel territorio russo,

dove l’Italia, in aiuto dei tedeschi, nel giugno del 1941 inviò

un corpo di spedizione di 200.000 uomini detto “Armir”,

quasi totalmente annientato nella battaglia di Stalingrado,

perché scarsamente armati, equipaggiati, poco preparati al

freddo, e anche poco motivati.

Già all’inizio del marzo del 1943 l’Italia era ormai raggiunta

al limite delle proprie possibilità di resistenza, iniziando a

manifestare una forte opposizione nei confronti del regime.

Approfittandone della debolezza italiana, gli alleati, in una conferenza a Casablanca,

nel gennaio del 1943, scelsero di attaccare l’Italia e così, il 10 luglio 1943, dopo aver

occupato due piccole isole di Lampedusa e Pantelleria, tredici divisioni anglo-

americane sbarcarono in Sicilia. Il 19 luglio, giorno dell’incontro tra Mussolini e

Hitler a Feltre, fu per la prima volta bombardata Roma, e sei giorni dopo nella notte

tra il 24 e il 25 luglio il Gran Consiglio del Fascismo, composto da gerarchi fascisti,

Galeazzo Ciano e il re, stabiliva la fine del regime. Nel pomeriggio del 25 luglio il re

ordinò l’arresto e l’internamento di Mussolini prima nell’isola di Ponza poi a Campo

Imperatore.

Il popolo alla caduta del regime ventennale reagì con esultanza, ma nonostante il suo

desiderio di concludere qui il conflitto mondiale, il nuovo presidente del consiglio Pietro

Badoglio, annunciava la continuazione della guerra, alleandosi segretamente con gli

alleati. Il patto tra italiani e alleati venne reso noto solo l’8 settembre nel 1943,

cinque giorni dopo la sua firma. All’alba del 9 settembre il re e Badoglio cercarono

scampo con la fuga, determinando così la dissoluzione dell’esercito, mentre i tedeschi,

dopo aver modificato il piano Alarico, preparato in caso di un eventuale sbarco

alleato in Italia, occuparono quest’ultima rapidamente.

Il 12 settembre un gruppo di paracadutisti tedeschi liberarono Mussolini, prigioniero a

Campo Imperatore, e lo conducevano in Germania, dove lo attendeva Hitler. Il duce,

divenuto ormai una strumento nelle mani dei tedeschi, proclamò la fondazione il 23

settembre 1943 della Repubblica socialista italiana, indicata anche con il nome

Repubblica di Salò, dal nome della città bresciana scelta come sede del governo.

Fu quello un momento tragico per il nostro paese, invaso contemporaneamente dagli

alleati e dai tedeschi, con un re e un governo legittimo al sud, prima a Brindisi e poi a

Salerno, che aveva abbandonato l’esercito e il popolo nel caos, e un secondo governo

ribelle al Nord, illegittimo, nelle mani di Mussolini, ormai strumento dei nazisti.

Grazie agli alleati, più volte bloccati dai tedeschi, e grazie agli uomini della

resistenza, spontaneo movimento di lotta sorto l’8 settembre del 1943, l’Italia dopo

circa due anni di strenua lotta interna al suo stesso paese riuscì a liberarsi

dall’opposizione nazi-fascista il 25 aprile del 1945. Il 28 aprile Mussolini venne

fucilato a Giulino di Mezzegra e due giorni dopo il comando tedesco firmava la resa

senza condizioni.

La guerra per l’Italia era finita, e con essa anche la politica di Mussolini.

IL FILOSOFO DEL FASCISMO: GIOVANNI GENTILE

La vita del filosofo Giovanni Gentile, nato a Trapani nel

1875, fu sempre strettamente legata a quella di

Mussolini e al fascismo, fino alla morte cruenta, nel 1944

a Firenze, in seguito a colpi di pistola di un partigiano.

Dopo aver studiato presso la Scuola normale di Pisa, fu

docente di storia della filosofia presso le università di

Palermo, di Pisa e di Roma. Tra il 1903 e il 1920 fu

condirettore con Benedetto Croce della prestigiosa

rivista filosofica “La critica”.

Dalla collaborazione con Benedetto Croce nacque

l’opera “Le origine della filosofia contemporanea in

Italia”, in cui Gentile esaminò e criticò profondamente il

pensiero a lui contemporaneo.

Dopo questa iniziale collaborazione i due intrapresero strade inizialmente solo

diverse, dovute alla maturazione, da parte di Gentile, di una nuova posizione

Dal punto di vista di Gentile l’esistenza di ogni cosa è dovuto

filosofica.

all’atto del pensare. Il pensiero pensante, cioè il soggetto che pensa

nell’atto di pensiero, determina in maniera creativa la realtà. Da qui si

deduce che ogni atto del pensiero è un momento di astrazione che

crea l’oggetto del pensiero. Per oggetto del pensiero, definito

pensato, si intende l’arte, la natura, la religione e la politica e lo

Stato. È evidente come Gentile delinei una prospettiva filosofica in cui è il

pensiero a determinare la realtà.

Questo concetto distaccò Gentile dalla filosofia di Hegel e lo portò a formare un

nuovo sistema filosofico che è l’attualismo, che punta a conciliare il spirito

con il pensiero e a ricondurre tutta la realtà all’atto del pensiero pensante.

Ciò che determinò la rottura definitiva del rapporto tra Gentile e Croce, non fu

solo la creazione da parte di Gentile del movimento dell’attualismo, ma

l’adesione di Gentile a un diverso orientamento politico. A differenza di Croce

infatti Gentile è fautore dell’intervento dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale,

affermando che tale conflitto avrebbe segnato la fine del “sogno dogmatico”.

In una conferenza traccia le linee di una “filosofia della guerra”, in cui definisce

il conflitto “dramma divino”.

Dopo la Prima Guerra Mondiale aderisce al Fascismo, di cui divenne uno dei

massimi esponenti. Ormai Benedetto Croce e Gentile divennero addirittura

rivali, in quanto uno, Croce, era uno punti di riferimento per gli oppositori del

regime, mentre Gentile uno dei punti saldi del regime.

Il loro definitivo contrasto si ebbe con la pubblicazione del “Manifesto degli

intellettuali fascisti”.

Questo fu redatto nel corso di un convegno per la cultura fascista da Giovanni

Gentile, controfirmato da circa 250 intellettuali e pubblicato su quali tutta la

stampa italiana.

Manifesto

Il costituisce, da un lato, un tentativo di indicare le basi politico-

culturali dell'ideologia fascista e, dall'altro, di giustificare gli atti e gli

atteggiamenti illiberali e violenti, operati del movimento fascista e proseguiti

dal governo Mussolini.

Secondo Gentile il fascismo non aveva operato una rottura con il passato, ma

era l’attuazione del vero liberalismo; egli infatti afferma che Liberalismo e

Fascismo sono la stessa cosa.

Con questo manifesto Gentile rese più che mai evidente la sua convinzione che

il fascismo era l’attuazione della propria filosofia, che faceva riferimento allo

Stato etico hegeliano.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo