vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

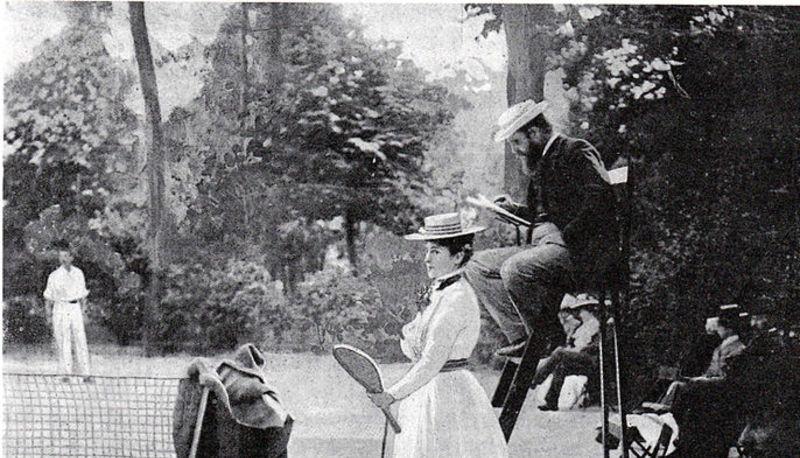

La Belle Époque

1900-1920

Tesina 1900-1920

(diritto riservato esclusivamente a Skuola.net)

Hobsbawm, storico inglese, ritiene che storicamente il XX secolo si possa fare iniziare nel

1914, con l’inizio del primo conflitto mondiale e terminare nel 1991, con la disgregazione

del blocco orientale che segna la fine della guerra fredda. Nei primi 45 anni del secolo si

sono addensati gli avvenimenti politico-storico-sociali più importanti.

In antitesi al secolo breve troviamo il secolo lungo 1789-1914 –l’ottocento allungato-, in cui

si afferma la borghesia, che credeva di poter tenere saldamente in mano il mondo attraverso

le scienze “positive” ed un cieco ottimismo nell’industrializzazione e nella tecnologia.

Così prima Nietzsche e poi Freud, due grandi maestri del sospetto, trovano, analizzando i

fenomeni culturali, delle falle nascoste nella coscienza della società e soggetto.

Nietzsche, appurata la crisi della società ottocentesca, come un “Colombo dell’anima”,

comprende che la società borghese mira solo ad ambizioni egoistiche e opportunistiche

ridotte all’accumulo di denaro e che la morale cristiana è ormai divenuta un fantasma. Ecco

il grande annuncio di Zaratustra (1883-85 attraverso aforismi: si noti qui la frammentarietà

tipica delle avanguardie novecentesche vs. tradizione, passato), “la morte di Dio”, l’uomo

deve andare oltre se stesso, rifidanzandosi con la natura, da lui stesso abbandonata e con un

salto dionisiaco-vitalistico, andare oltre il nichilismo che lo attanaglia e superarsi dandosi

una “morale autonoma”. Altra via di uscita? Le Volontà di potenza (1901 – postuma). Verrò

capito fra quarant’anni.

In un breve ma denso scritto del 1916, Una difficoltà della psicoanalisi, Freud, dopo

Copernico, Darwin, Nietzsche, assesta un altro colpo al “narcisismo dell’umanità”. Il

soggetto umano vede ora messa radicalmente in dubbio dalla psicanalisi la sua assoluta

padronanza dei propri contenuti concettuali e della propria volontà. “L’Io non è più padrone

in casa propria” nel momento in cui viene dimostrato come pensieri, volontà, comportamenti

siano il risultato della censura che compie il razionale Io alle pulsioni dell’ Es, sospese tra

Eros e Thanatos, e ai comandi sociali del Super-Io. (Strutturazione Io, Es, Super-Io di tipo

ottocentesco-razionale)

I primi anni del ‘900 furono anni formidabili a livello scientifico e tecnologico: a vecchie e

antiquate teorie se ne sostituirono altre che nonostante l’opposizione dei vecchi conservatori,

contribuirono a segnare l’era moderna; la relatività di Einstein, la deriva dei continenti di

Wegener o la

Nel 1912 Wegener formulò l’ipotesi, nota come teoria della deriva dei continenti, secondo

la quale

Prove geomorfologiche. Dall’esame dell’atlante geografico si nota che le sponde

o dell’Africa e delle regioni meridionali del Sudamerica si potrebbero incastrare come

pezzi di un puzzle. Tale incastro può essere giustificato, secondo Wegener, solo

accettando l’ipotesi di una passata unione dei due continenti. I suoi oppositori misero

in dubbio il valore di questa prova. Innanzitutto l’incastro non è preciso come

sembra a prima vista, in secondo luogo buona parte dei geologi riteneva assai

improbabile che la morfologia delle coste, continuamente sottoposte all’azione

erosiva del mare, potesse essere rimasta inalterata per tempi lunghi, conservando la

corrispondenza iniziale. Oggi sappiamo che il limite reale tra continenti e oceani non

corrisponde alla linea di costa, ma si trova al di sotto del livello del mare, a circa 900

m di profondità, cioè dove la scarpata separa la piattaforma continentale dai fondali

oceanici.

Prove paleontologiche. dal confronto di rocce e fossili sulle due sponde dell’Oceano

o Atlantico si è potuto osservare che, in alcune località, sono sorprendentemente simili.

È il caso di certi tipi di rocce e di resti fossili di felci e di rettili ritrovati solo in una

parte del Sudamerica e nella parte dell’Africa corrispondente. Secondo la teoria

evolutiva una tale somiglianza tra gli esseri viventi di continenti diversi implica

necessariamente che sia esistita la possibilità di passare con facilità da una zona

all’altra. In precedenza per spiegare la distribuzione della flora e della fauna ai due

lati dell’Atlantico si ricorreva all’ipotesi dei ponti continentali, tratti di crosta

continentale che in passato avrebbero collegato continenti ora separati. I ponti

sarebbero poi sprofondati nei fondali oceanici e flora e fauna avrebbero cominciato a

diversificarsi. Secondo Wegener una teoria del genere non ha alcun fondamento: non

è possibile, infatti, che le rocce granitiche e leggere dei ponti sprofondino nel

materiale più denso che è presente nella crosta degli oceani. Inoltre, non sono mai

stati ritrovati sui fondali oceanici i resti della crosta continentale che avrebbe

costituito questi giganteschi ponti.

Prove paleoclimatiche. Dallo studio della distribuzione dei climi sulla Terra in

o epoche passate si è potuto dedurre che nei continenti meridionali, in regioni che oggi

hanno un clima tropicale, c’erano condizioni di clima freddo, documentate dalla

presenza di depositi glaciali risalenti a più di 300 milioni di anni fa. Grandi depositi

evaporatici, che si formano solo in ambienti caldi e secchi, e giacimenti di carbone,

tipici di un clima tropicale, risalenti allo stesso periodo, testimoniano invece

l’esistenza di climi caldi in diverse regioni settentrionali. Secondo Wegener l’unica

possibile spiegazione di questi dati è che i continenti fossero all’epoca uniti e

spostati molto più verso sud di quanto non lo siano attualmente.

Fin da quando fu enunciata, la teoria di Wegener sulla deriva dei continenti fu accolta con ostilità e

scetticismo dagli scienziati. Il motivo di ciò è da ricercare soprattutto nel fatto che le forze indicate

originariamente da Wegener quali causa della deriva erano obiettivamente sproporzionate agli

effetti prodotti. Wegener supponeva che la forza centrifuga originata dalla rotazione terrestre avesse

spinto i continenti verso l’equatore e che altre forze, come l’attrazione luni-solare, fossero state la

causa della deriva verso ovest del continente americano. Tali forze però sono da considerarsi

largamente insufficienti e perciò la forza in grado di provocare una deriva deve essere cercata

all’interno della Terra. In effetti Wegener, nell’ultima revisione della propria teoria, indicò le

correnti convettive del mantello come possibile causa della deriva continentale.

Dal 1900 La luce elettrica entra lelle case: a cavallo fra il XIX e XX secolo la luce

elettrica iniziò a diffondersi e divenne subito molto popolare perché non comportava alcun

rischio di esplosione e la luce poteva essere ottenuta premendo semplicemente un

interruttore. Nel 1879 Edison realizzò la prima lampadina elettrica al mondo.

Vuoi per queste scoperte tecnologiche, vuoi per la mancanza da anni di guerre, l’Europa

attraversava un periodo di benessere tra il 1900 e il 1914. Questo periodo va sotto il nome di

Belle Epoque. Crisi =>nascita nazionalismi kultur vs. civilization. 1905-1917 Rivoluzione

russa. Sindacati.

La Grande guerra ’14-’18

Durata - estensione

o Mobilitazione totale

o Utilizzazione militare della tecnica

o Guerra di posizione

o Massificazione della società

o Rilevanza degli avvenimenti contenuti e scatenati

o

Gli orientamenti letterari del primo ‘900

La letteratura del primo ventennio del Novecento in Italia, oscilla tra una tendenza tardo

ottocentesca simbolista ed estetizzante, portata avanti dagli ormai maturi Pascoli e D’Annunzio, ed

una nuova tendenza sovversivistica che rompe con il passato e con la tradizione: le avanguardie.

I crepuscolari: un’avanguardia ambigua

La rottura con il passato si manifesta con una concreta “perdita d’aureola”, non abbiamo un poeta-

vate bensì uno veggente. La professione del poeta viene dunque riportata all’interno di un ruolo

quotidiano, piccolo-borghese (Pascoli docet), che viene privato e depurato di qualsiasi istanza

retorica e trionfalistica: l’immagine dell’artista risulta fortemente ridimensionata e circoscritta a una

concezione del mondo ristretta, personale, mai totalizzante o assoluta. Se guardiamo alle metafore

con cui i giovani poeti di questa generazione tratteggiano la figura del poeta possiamo facilmente

individuare questa crisi del ruolo. Palazzeschi si realizza nell’uso smodato di licenze poetiche in “E

lasciatemi divertire”, Moretti rileva la finzione di un’esistenza soffocata e repressa “A Cesena”. La

metafora dell’esistenza, equivale a una dichiarazione di impotenza e di incapacità a definire il

mondo e la realtà come funzionali a qualcosa di altro rispetto alla poesia: in altri termini, mentre in

D’Annunzio la letteratura consisteva nella riproduzione di una vita straordinaria ed eccezionale, nel

caso dei crepuscolari e di altre esperienze vicine, l’obiettivo del poeta è essenzialmente quello di

concentrarsi sul testo, sull’elaborazione artistica in quanto unico elemento di confronto con la

realtà, vera e propria fonte di salvezza spirituale.

Spetta al critico letterario Giuseppe Antonio Borgese il merito di avere per primo adoperato in un

articolo giornalistico il termine di “crepuscolare” per indicare lo spegnersi di una poesia sublime e

aulica, quella di Carducci e D’Annunzio. L’articolo, pubblicato sulla “Stampa” di Torino il 1

settembre 1910, si intitolava appunto Poesia crepuscolare. Anzitutto andrà precisato che i

crepuscolari non dettero vita a nessun movimento o raggruppamento precostituito: essi non si

attennero a ordini, schemi, modelli e strategie comuni, come avrebbero fatto invece i futuristi o altre

avanguardie artistiche di questo periodo.

Il futurismo

Il Futurismo è un movimento artistico e letterario di portata europea, che nasce ufficialmente il 20

febbraio del 1909 con il Manifesto del futurismo, steso da Marinetti e apparso sul “Figaro” di

Parigi,. Esso raccoglie e amplifica tendenze già largamente presenti nel clima culturale di quel

periodo, e, oltre alla letteratura e alle arti figurative, coinvolge la musica, il teatro, il cinema, la

danza, ed anche la politica.

Vera e propria avanguardia storica, il Futurismo costituisce una delle tante forme di rottura nei

confronti dell’arte del passato che si manifestarono agli inizi del Novecento. Il Futurismo esalta un

ideale di vita attiva, fondata sullo slancio e sull’aggressività, sull’amore per il pericolo, l’audacia e

la temerarietà, in un impegno globale della mente e del corpo. L’entusiasmo per gli aspetti più

appariscenti del mondo moderno in continua evoluzione, la tendenza a proiettarsi verso un futuro

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo