vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

all’occhiello per un partito rivoluzionario. Questo creava un po’ di problemi tra gli

architetti “razionali" che progettavano, sulla spinta dei molti concorsi, secondo

razionalità e classicità.

Il regime fascista diede il via alla progettazione di aree urbane, alla costruzione di

edifici e nuove città come Littoria ( l’attuale Latina), Pomezia, Sabaudia ed Aprilia.

Alcune di queste opere hanno pura funzione propagandistica, altre rappresentano dei

capolavori ed altre ancora degli scempi ( come nel caso di via della Conciliazione a

Roma). Gli edifici eretti in quegli anni avevano un’immagine gelida e cupa seppur

grandiosa, a causa dell’utilizzo del marmo, di facciate con lastre piane, della

ripetizione di forme geometriche come il cubo e il cilindro, il contrasto dei bianchi e

dei neri e l’assenza di decorazioni. Lo scopo principale dell’architetture era quello di

incanalare il gusto popolare in un’estetica che fosse lo specchio fedele del regime

fascista è quello di “ smuovere le masse”.

Questo è l’esempio di una città nata durante

l’età del fascismo in Friuli:

TORVISCOSA

L'attuale centro nacque nel 1938 con la

bonifica delle paludi, effettuata a partire dal

1927, e la fondazione di una fabbrica per la

produzione di fibre artificiali.L'insediamento

sorse a Zuino denominato poi Torre di

Zuino, in antichità è documentato un castello

che sorgeva in questi luoghi dal 1278.

Prima della bonifica, effettuata a partire dal 1927, la zona presentava le caratteristiche

di una palude: la morfologia del terreno non permetteva infatti uno scolo adeguato

delle acque dei corsi d'acqua (in particolare Ausa, Corno, Zumello, Zuina e Storta) e

non esistevano né canali di scolo né argini.Tristemente famosa come area malarica, la

zona vide sporadici tentativi di bonifiche parziali ad opera degli agricoltori locali,

scoraggiati peraltro dalla bassissima fertilità del terreno, sino all'opera di risanamento

conclusiva avvenuta in epoca fascista nell'ambito di un grande progetto di espansione

industriale che le trasformò completamente.Sono di quest'epoca il razionale assetto

viario, arredi, edifici pubblici e abitativi, impianti sportivi e strutture produttive che

ne fanno uno degli esempi più interessanti di pianificazione urbanistica del

Ventennio.Del vecchio paese resta la settecentesca chiesa della Madonna del Rosario

che racchiude diverse opere e una intensa Madonna con Bambino lignea di scuola

tolmezzina (sec. XVI).

I maggiori interpreti dell’architettura fascista furono Marcello

Piacentini, Giovanni Muzio e Giuseppe Terragni.

MARCELLO PIACENTINI

Marcello Piacentini ( casa del fascio a destra ) è il

grande regista della febbrile attività architettonica e

urbanistica del ventennio Fascista.

L’ interesse per l’urbanistica lo portò nel 1937 ad

aprire Via della Conciliazione a Roma, che sfocia in

piazza San Pietro. Nel 1931 viene approvato un

piano regolatore che fa di Roma una fotografia della

politica urbanistica del regime:riqualificazione

monumentale del centro significa apertura di squarci

prospettici nel tessuto urbano ed espulsione verso le borgate dei ceti popolari.

Nel monumentale Palazzo di Giustizia, realizzato tra il 1933 e il 1940, sono già

evidenti le caratteristiche che l’architettura sta assumendo. Il rivestimento marmoreo,

l’esagerata dilatazione delle finestre costituiscono elementi in evidente

contraddizione con l’originale linguaggio razionalista, secondo il quale le dimensioni

dovevano essere suggerite dalle necessità di utilizzo e non certo da quelle della

propaganda ideologica.

Marcello Piacentini è quindi la figura che più di ogni altro dominò l’architettura

Italiana durante il Regime Fascista, i maggiori incarichi pubblici sono suoi ed il suo

stile influenzerà, o in qualche modo verrà imposto non solo a molti architetti negli

incarichi minori ma anche ai maggiori razionalisti come Pagano e Michelacci.

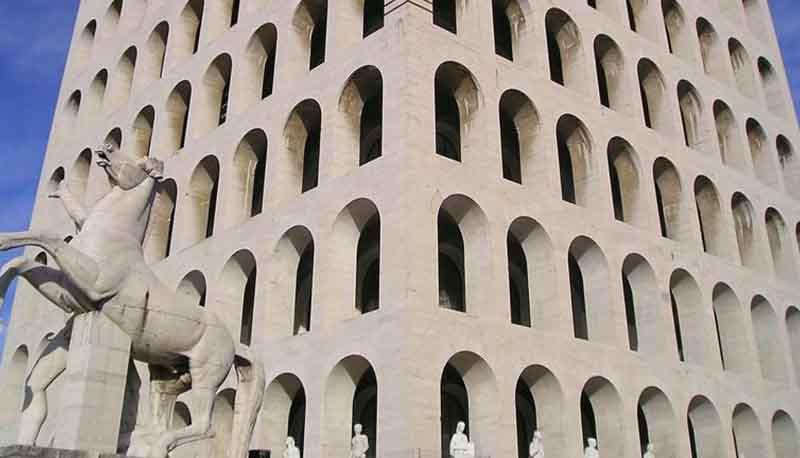

L’esempio più significativo di questa

compromissione lo si avrà per il progetto

dell’Eur o E42, nel quale la presenza di quattro

architetti razionalisti su cinque componenti la

commissione non riesce ad imporre la propria

linea; Piacentini, usando la sua tattica di

mediatore fra tradizionalisti e modernisti, vince,

ed il suo stile trionfa in tutti i sensi nelle

architetture dell’esposizione.

La sua architettura è una sorta di “neoclassicismo semplificato” che può farsi

rientrare in quella serie di tendenze che sono state definite dai critici col termine

“monumentalismo”.

Molte città Italiane vengono monumentalmente ridisegnate, con la demolizione di

fette importanti di centro storico e la ridefinizione dei suoi edifici più importanti in un

ideale collegamento alla “romanità”passata.

Oggi v’e da parte di alcuni una certa rivalutazione del "Neoclassicismo semplificato"

Piacentiniano, e questo è legato al suo apparente collegamento alle forme del Post-

Modern. Un fatto comunque è certo ed accettato da tutti: l’Italia del ventennio è

isolata dal mondo culturale Europeo più evoluto, che propone in architettura i temi

del Movimento Moderno, così questi non sono conosciuti o vengono mal interpretati

dagli architetti italiani.

Il tutto si concentra in dibattito superficiale, che non coglie i caratteri originari

dell’International Style’’ e si riduce ad una modernizzazione esteriore dello stile, con

l’adozione di forme semplificate, murature lisce, balconi pieni, cornici spianate,

capitelli allegeriti, archi elementarizzati , colonne smussate , e così il livello

dell’edilizia pubblica si abbassa notevolmente. In una parola lo stile Piacentini.

Le più importanti realizzazioni della monumentalizzazione Italiana, sono:

• la nuova città Universitaria di Roma sebbene con qualche eccezione;

• E42 di cui molti edifici sono stati progettati da razionalisti;

• Via della Conciliazione a Roma; il centro storico di Brescia;

• Piazza Augusto imperatore sempre a Roma;

• le Città di fondazione, monumentali e di Bonifica;

alcune nuove città sfuggono a questa logica del monumentalismo:

• la città di Sabaudia, progettata tra gli altri da

Luigi Piccinato;

• la città d’oltremare di Portolago in Grecia, nell’isola di Leros del Dodecaneso, che

hanno un impronta decisamente più “moderna”.

GIOVANNI MUZIO Giovanni Muzio nacque a Milano il 12

Febbraio 1893 e nel 1902 si trasferì con la

famiglia a Bergamo dove, nel 1904, muore il

padre Virginio, valido architetto.

Dopo aver frequentato il ginnasio e il liceo,

entra per concorso al collegio Ghisleri di

Pavia dove segue il biennio della facoltà di

ingegneria. Nel 1912 si trasferisce a Milano,

iscrivendosi al terzo anno della Scuola

d’Applicazione per Architetti Civili.

Nel 1915 vive in prima persona l’esperienza della Grande Guerra.

Nel 1926 affronta con i colleghi del Club degli urbanisti la prova del concorso per il

piano regolatore di Milano, riportando con la sigla “Forma Urbis Mediolani, il

secondo premio. Dal 1951 al 1963 è ordinario dell’architettura alla facoltà da

ingegneria di Milano.

Tra le sue opere ricordiamo il Palazzo del Governo di Sondrio, il Palazzo dell’Arte al

Parco Sempione di Milano (immagini triennale di milano sopra e sotto), la basilica

dell’Annunciazione a Nazzareth.

Giovanni Muzio muore a Milano il 21 maggio 1982.

GIUSEPPE TERRAGNI Il primo esempio di architettura fascista

fu un edificio di appartamenti stile

“Novocomun” costruito a Como

( immagini ).

Nel 1932 Terragni conclude il progetto

della famosa “Casa del Fascio”, opera

simbolo del razionalismo italiano.

Sempre a Como negli anni dal 1930 al

1933 viene costruito il Monumento ai

caduti di Como: l’edificio presenta una

struttura di cemento armato sulla quale sono stati posti grossi blocchi di pietra di

Carso, in memoria di dove si erano svolti i combattimenti.

Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como (1933-36)

A conferma del fatto che si tratta di un razionalismo propriamente italiano, sta il fatto

che Terragni presenta una pianta piuttosto semplificata, quadrilatera; non utilizza il

metodo proprio del razionalismo europeo, l’arretramento della struttura, facendo

sporgere i solai e rendendo in tal modo la facciata indipendente dalla struttura.

Terragni invece utilizza una specie di griglia forata a rappresentare una membrana,

elemento di separazione che non nega la distinzione fra l'interno e l'esterno ma

neanche la conclama come frattura irrimediabile.

Terragni, in altre parole, rifiuta l'ultimo dei cinque punti di Le Corbusier, quello della

facciata libera, e tiene fortemente a rappresentare anche in facciata il vincolo

appositamente scelto di una maglia ortogonale, predeterminata, all'interno della quale

poter scegliere una articolazione interna.

È riconoscibile nella linea progettuale di Terragni l’adozione di precise tipologie. Uno

dei punti più importanti di questa costruzione, ad esempio, è rappresentato dal

“cortile”, il quale si trova in posizione leggermente decentrata, un'interpretazione

della regolarità della maglia ortogonale non vincolata da un principio di simmetria, di

assialità di stampo classico, ma "elaborata". All'interno del cortile è possibile

riconoscere quello che lui stesso definisce "un chiostro di arcaica classicità".

Da un lato è presente l'idea del cortile coperto dal vetro-cemento, dove ancora una

volta l'utilizzo di questo materiale è emblema di alta tecnologia per l'epoca; l'idea

dello spazio utile per le grandi riunioni, per le adunate dei rappresentanti del regime;

dall'altro lato vi è il riferimento tipologico al chiostro della classicità e, al tempo

stesso, alla tipologia del sistema a logge. Si tratta di un cortile che mostra la doppia

altezza dell’edificio attraverso un sistema di loggiati che si affacciano e

rappresentano, in chiave moderna e razionale, la reinterpretazione di una tipologia già

assimilata dalla tradizione architettonica tipica della scuola italiana.

’EUR, un'edilizia politica tra passato e

futuro

Il primo piano urbanistico del quartiere EUR fu

voluto nel 1937 da Mussolini, che intendeva creare

la Terza Roma al di fuori dei confini della città

eterna, lungo un'asse ideale che da piazza Venezia

portava al mare. Il progetto definitivo prevedeva la

realizzazione di palazzi ed infrastrutture con uno

stile architettonico monumentale e scenografico, un

grande spazio per le zone verdi ed altri elementi

naturalistici.

Dopo l'esposizione internazionale del 1935

dovevano passare almeno sei anni prima di poter

organizzare una nuova esposizione che avrebbe

dovuto tenersi, dunque, nel 1941. Per Mussolini

questo evento rappresentava un'occasione propizia per festeggiare il Ventennale del

regime fascista e perciò fece slittare la data di un anno in modo da farla coincidere. Il

1942 è, quindi, l'anno fissato per l'Esposizione Universale di Roma (che dà il nome al

progetto) e per l'inaugurazione del nuovo quartiere.

Nel 1937 il progetto,

precedentemente noto come

"Esposizione del 1941-42", prese il nome

di "E42".

Il progetto dell'insediamento fu affidato

agli architetti Pagano, Piccinato, Vietti ed Ettore Rossi, gruppo diretto da Piacentini

che conferì all'operazione un carattere monumentale e retorico.

Il progetto dell'E42 mirava a trasformare lo spazio espositivo in centro

monumentale della Roma fascista con la conversione delle mostre temporanee legate

alla storia e alla civiltà romane in musei permanenti. La struttura urbanistica si

sviluppava attorno alla via Imperiale (oggi Cristoforo Colombo) e al viale Europa,

avente come centro la Piazza Imperiale racchiusa dai quattro edifici delle mostre:

Etnografica, delle Scienze, dell'Arte Antica e dell'Arte Moderna. "Per creare un

rapporto d'interazione tra il costruito e l'ambiente naturale era previsto un invaso

artificiale con una spettacolare cascata, immerso in un boschetto di eucalipti". Oltre il

lago trovava posto il parco dei divertimenti. Inoltre presso la porta a Sud in direzione

del mare si sarebbe dovuto erigere su progetto di Libera un maestoso arco a tutto

sesto in vetro e alluminio, alto 100 metri, che però non sarà mai realizzato nonostante

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo