Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

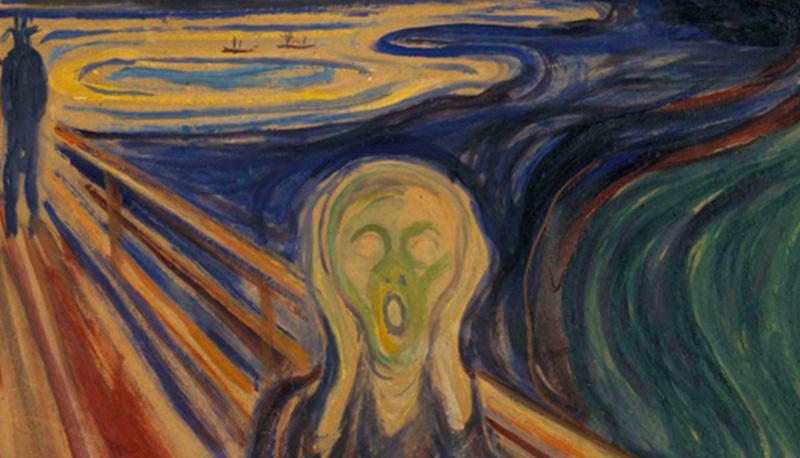

Pirandello è sicuramente uno degli interpreti più acuti della "crisi dell'io", poiché la

considera come una serie di stati incoerenti, che suscita nei suoi personaggi angoscia ed

orrore nel vedersi vivere, nell'esaminarsi dall'esterno come sdoppiati. Questa tendenza

risulta essere un insieme di ossessioni, angosce, impulsi inconfessabili perché violenti o

crudeli, che giacciono nel profondo della psiche, nell'inconscio. L'unica via di fuga da tale

realtà risulta essere la pazzia, ovvero la condizione di colui che si esclude e guarda gli altri

vivere.

La follia è il grande tema che percorre tutta l'opera pirandelliana. La sua fonte fu lo

psichiatra Alfred Binet. La follia, o alienazione mentale, è la condizione nella quale i fatti

commessi sono caratterizzati dalla a-normalità, dall’uscire dalle norme che regolano i

comportamenti della massa. Solo la follia o la a-normalità assoluta, incomprensibile per la

massa, permette al personaggio il contatto vero con la natura, (quel mondo esterno alle

vicende umane nel quale si può trovare la pace dello spirito) e la possibilità di scoprire che

rifiutando il mondo si può scoprire se stessi. Ma questi contatti sono solo momenti

passeggeri, spesso irripetibili perché troppo forte è il legame con le norme della società.

Ogni uomo nasce dotato di una personalità che la Natura gli ha dato:

-è normale quando questa personalità si sviluppa secondo le norme della Natura stessa;

-è a-normale, invece, quando, attraverso le norme sociali, l’uomo non sviluppa più la sua

originaria personalità, ma ne acquista un’altra, secondo le norme che la società si è

imposta per sopravvivere. L’alienazione, quindi, è composta da una personalità espressa

non secondo natura, ma secondo le regole della società, e può essere identificata con la

maschera-forma, l’esistenza nelle centomila forme che si creano nel corso dell’esistenza;

l’accidente, distruggendo la maschera-forma, distrugge l’alienazione, riportando il

personaggio alla sua condizione originaria, ma impedisce alla massa di capire il

personaggio e le fa pensare che questi è uscito di senno. D’altra parte, proprio

nell’alienazione, il personaggio riesce a risolvere la condizione esistenziale. Invece la

riflessione serve per mettere a nudo le contraddizioni del mondo nel quale si trova a vivere,

a mettere in risalto quel senso di solitudine che un mondo fatto di finzioni, e ormai anche di

macchine, porta con sé. Alienazione, quindi, non tanto come elemento negativo, ma come

elemento fondamentale della condizione umana, nella quale, appunto stemperare la

propria angoscia e il proprio dramma.

E' il punto di partenza per esplorare quella crisi d'identità che qualsiasi evento può

scatenare. La riflessione di Pirandello sul tema della follia appare memorabilmente in molte

opere, come l'Enrico IV o come Uno,nessuno e centomila.

Luigi Pirandello è stato uno dei più importanti scrittori e drammaturghi italiani. Nel 1934, ricevette

il Premio Nobel per la letteratura. Egli nacque a Agrigento da Stefano e Caterina Ricci Gramitto, in

una famiglia di agiata condizione borghese. La famiglia commerciava e produceva zolfo. Dopo

un'istruzione elementare impartitagli da maestri privati, andò a studiare in un istituto tecnico e

poi al ginnasio. Qui si appassionò subito della letteratura. A soli undici anni scrisse la sua prima

opera Barbaro, andata persa. Per un breve periodo aiutò il padre nel commercio di zolfo, facendo

anche esperienza diretta con il mondo degli operai nelle miniere e sulle banchine del porto

mercantile. Lo scrittore iniziò i suoi studi universitari a Palermo nel 1886, per recarsi in seguito a

Roma, dove continuò i suoi studi di filologia romanza che poi dovette completare a Bonn su

consiglio del suo maestro Ernesto Monaci e a causa di un insanabile conflitto con il rettore

dell'ateneo capitolino. A Bonn, capitale culturale di allora, si laureò nel 1891 con una tesi sulla

parlata agrigentina Voci e sviluppi di suoni nel dialetto di Girgenti. Il tipo di studi, però, gli fu

probabilmente di fondamentale ausilio nella stesura delle sue opere, dato il raro grado di purezza

della lingua italiana utilizzata. Nel 1903, poco dopo le nozze, un allagamento in una miniera di

zolfo, in cui Pirandello e la sua famiglia avevano investito il loro capitale, li ridusse sul lastrico.

Questa notizia accrebbe il disagio mentale, già manifestatosi, della moglie di Pirandello, Maria

Antonietta Portulano. Nonostante la moglie andasse sempre più spesso soggetta a crisi isteriche,

di cui Pirandello stesso era il bersaglio, egli acconsentì che fosse ricoverata in un ospedale

psichiatrico solo diversi anni dopo, nel 1919. La malattia della moglie portò lo scrittore ad

approfondire lo studio dei meccanismi della mente e della reazione sociale dinnanzi alla

menomazione intellettuale, portandolo ad avvicinarsi alle nuove teorie sulla psicanalisi di

Sigmund Freud. Spinto dalle ristrettezze economiche e dallo scarso successo economico delle sue

prime opere letterarie, Pirandello insegnò per qualche tempo come professore di stilistica

all'Istituto superiore di Magistero. Il suo primo grande successo fu merito del romanzo Il fu Mattia

Pascal, pubblicato nel 1904 e subito tradotto in diverse lingue. In questo periodo collaborò con

alcune riviste letterarie e anche con il Corriere della Sera. Pirandello aderì al fascismo ma fu

criticato più volte dalla stampa del regime per non aver scritto opere conformi allo spirito e agli

ideali fascisti, pessimiste e prive di amor di Patria. Nel 1926 pubblica Uno,nessuno e centomila.

Grande appassionato di cinematografia, mentre assisteva a Cinecittà alle riprese di un film tratto

dal suo Il fu Mattia Pascal, si ammalò di polmonite. Il suo corpo ormai segnato dal tempo e dagli

avvenimenti della sua vita non sopportò oltre, e Pirandello morì lasciando incompiuto un nuovo

lavoro teatrale, I giganti della montagna. Egli scrisse nel testamento le sue ultime volontà sul suo

funerale. È stato avvolto in un lenzuolo bianco e portato sul carro dei poveri. Il suo corpo è stato

Uno, nessuno e centomila è una delle opere più famose di Luigi Pirandello. Iniziata già nel 1909, esce

solo nel 1926, prima sotto forma di rivista e poi di volume. Quest'opera riesce a sintetizzare il pensiero

dell'autore nel modo più completo. L'autore stesso, in una lettera autobiografica, definisce quest'opera

come il romanzo "più amaro di tutti, profondamente umoristico, di scomposizione della vita". Il

protagonista, infatti, può essere considerato come uno dei personaggi più complessi del mondo

pirandelliano, e sicuramente il maggiore possessore di autoconsapevolezza in questo mondo. Dal punto

di vista formale, stilistico, si può vedere la forte inclinazione al monologo del protagonista, che molto

spesso si rivolge al lettore direttamente, ponendogli interrogativi e problemi in modo da coinvolgerlo

direttamente nella vicenda, che è senza dubbio di portata universale. Il protagonista di questa vicenda,

Vitangelo Moscarda, è una persona ordinaria, che ha ereditato da giovane la banca del padre e vive di

rendita affidando a due fidi collaboratori la gestione dell'impresa. Un giorno, tuttavia, in seguito alla

rivelazione da parte della moglie di un suo difetto fisico (il naso leggermente storto, di cui non si era

mai accorto), inizia a scoprire che le persone intorno a lui hanno un'immagine della sua persona

completamente diversa da quella che lui ha di sé. È la consapevolezza di essere vivo nelle persone

intorno a lui in centomila forme differenti che accende il desiderio di distruggere queste forme a lui

estranee, con l'obiettivo di scoprire il vero sé. Inizia, quindi, ad agire con il fine di strappare queste

immagini sbagliate di sé che sono nelle persone, iniziando con la moglie e il suo Gengè (il nomignolo

con cui lo chiamava e cui ella affidava l'immagine del marito). La sua prima consapevolezza, dunque,

ha come oggetto ciò che non è, e nel tentativo di distruggere queste errate convinzioni, apre la strada

per la scoperta di ciò che è. La difficoltà, però, sta nel conoscere sé stesso, la vera essenza di sé. Il

dramma della pazzia è già presente nel primo capitolo dei libro; naturalmente al termine pazzia non sì

dà il significato corrente di patologia grave della psiche ma quello pirandelliano più congruo di spazio

vuoto, squarcio improvviso nella coscienza, istantaneo ed insperato coincidere di essere ed esistere.

Pazzo è infatti chi, allo specchio, scopre di esistere in maniera diversa da quella in cui credeva

Il dramma a questo

punto si complica: Vitangelo impara per sua esperienza come il giudizio altrui risulti influenzato dalla

condizione familiare, dal nome di una persona. Così era capitato a lui, figlio di un banchiere,

considerato da conoscenti un usuraio. E' un'idea inaccettabile e per cancellarla fa di tutto: decide infatti

di donare a un tale, Marco dì Dio la sua casa. Poi decide di sfrattarlo, e poco dopo, tra gli insulti della

folla, decide di donargli una casa più accogliente ed una cospicua somma dì denaro. Però la folla,

invece di cambiare idea sul suo conto gli dà del pazzo.

Venuto a conoscenza dell'inganno che stavano progettando i suoi due soci (Firbo e Quantorzo volevano

infatti denunciarlo come malato di mente) decide quindi di recarsi da un vescovo di Richieri e finge di

voler cedere la banca per motivi di coscienza: ne riceve invece il consiglio di rivolgersi a don Antonio

Sclepis, direttore del collegio degli abati. Alla fine Moscarda si ritira nell'ospizio che lui stesso aveva fatto

costruire. Tutto sommato non mostra rimpianti: ha raggiunto il suo obiettivo, ha saputo annullare la

realtà che gli altri gli avevano dato e vivere una nuova vita. Ma il prezzo della battaglia che ha

combattuto contro gli altri è altissimo: la totale decostruzione della propria immagine viene pagata con

una totale solitudine interiore con l'interdizione e l'emarginazione. Spogliato di tutto, dei beni, del nome,

dello statuto anagrafico, di un ruolo sociale. Vitangelo resta solo, solo con la pazzia, che è il marchio con

cui gli altri continuano a difendersi da chi li minaccia nelle loro certezze,nella loro ottusa ostinazione a

credersi "veri". L'opera finisce con la presentazione della "vera vita", finalmente libera dalle costrizioni,

capace di rinascere ogni attimo. Al contrario di un altro personaggio della narrativa pirandelliana, Mattia

Pascal de Il fu Mattia Pascal, Vitangelo Moscarda capisce che l'unico modo per liberarsi dalla prigione in

cui la vita ci rinchiude, non basta cambiare nome, ma bisogna rifiutare completamente ogni nome, visto

come la rappresentazione della forma di una cosa, la sua parte statica. Ma, proprio perché la vita non è

statica, il nome rappresenta proprio la morte. Dunque l'unico modo per vivere in ogni istante è vivere

attimo per attimo la vita, rinascendo ogni attimo in modo diverso. Alla base del pensiero pirandelliano

c’è una concezione vitalistica della realtà: la realtà tutta è vita, perpetuo movimento vitale, inteso come

eterno divenire, incessante trasformazione da uno stato all'altro. Tutto ciò che si stacca da questo flusso

e assume forma distinta e individuale, si rapprende, si irrigidisce, comincia, secondo Pirandello, a

morire. Così avviene per l'uomo: si distacca dall'universale assumendo una forma individuale entro cui si

costringe, una maschera ("persona") con la quale si presenta a sé stesso. Non esiste però la sola forma

che l'io dà a sé stesso, nella società esistono anche le forme che ogni io dà a tutti gli altri. E in questa

moltiplicazione l'io perde la sua individualità, da «uno» diviene «centomila» quindi «nessuno». Dalla

disgregazione dell'io individuale partono in quest’opera le vicende del protagonista, Vitangelo Moscarda:

quando la moglie, per un semplice gioco, gli farà notare alcuni suoi difetti fisici che lui non aveva mai

notato, prima fra tutte una leggera pendenza del naso, questi si renderà conto come l'immagine che

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo