vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

Esame di Stato

Anno Scolastico 2007/2008

Tesina: Candidato: Puggioni

Laura

Classe: 5^ A igea 1

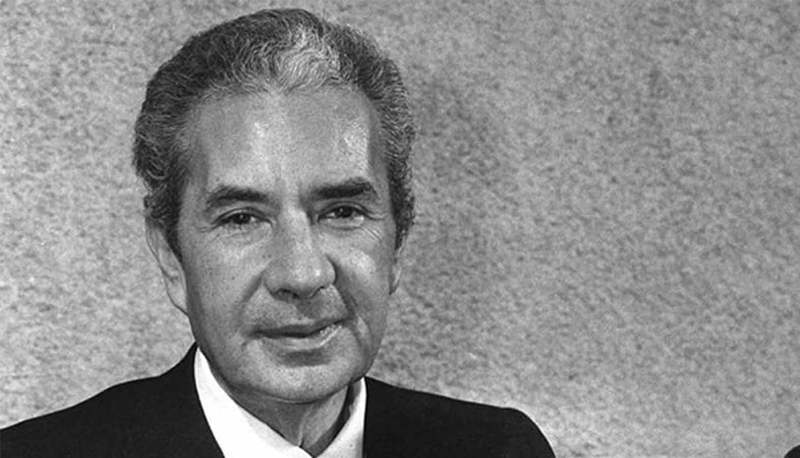

La vita di Aldo Moro

Aldo Moro nacque a Maglie, in provincia di Lecce, il 23 Settembre 1916. A quattro anni si

trasferì con la famiglia a Taranto dove conseguirà la maturità Classica al Liceo “Archita”. Si

iscrisse presso l’Università degli studi di Bari alla Facoltà di Giurisprudenza, dove si laurea

con una tesi su “la capacità giuridica penale”.

Tra il 1938 e il 1941 fu presidente nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana.

Nel 1943 fondò, con alcuni amici, il periodico “La Rassegna” che uscì fino al 1945, anno in cui

sposò Eleonora Chiavarelli, con la quale ebbe 4 figli. Sempre nel 1945 fu presidente del

Movimento Laureati dell’Azione Cattolica e direttore della rivista “Studium”. Tra il 1943/1945

iniziò ad interessarsi di politica e il suo credo cattolico lo spinse verso il costituendo

movimento democristiano. Nel 1946 fu vicepresidente della DC e fu eletto all’Assemblea

Costituente, dove entrò a far parte della Commissione dei 75 che si occupò di redigere il testo

Costituzionale. Alle elezioni del 1948 fu eletto deputato e fu nominato sottosegretario agli

esteri nel gabinetto De Gasperi. Divenne professore ordinario di diritto penale presso

l’Università di Bari e nel 1953 fu rieletto alla camera, ove fu presidente del gruppo

parlamentare democristiano. Nel 1955 fu ministro di Grazia e Giustizia nel governo Segni. Nel

1957/58 fu ministro della Pubblica Istruzione e introdusse lo studio dell’Educazione Civica

nelle scuole. Nel 1959 ebbe affidata la segreteria della DC. Nel 1963 ottenne il trasferimento

all’Università di Roma, in qualità di titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto e procedura

penale presso la Facoltà di Scienze Politiche. Fino al 1969 ricoprì la carica di Presidente del

Consiglio alla guida di governi di coalizione con il Psi insieme agli alleati tradizionali della

DC. Dal 1964 al 1974 assunse l’incarico di Ministro degli Esteri, per divenire nuovamente

presidente del Consiglio fino al 1976; anno in cui fu eletto Presidente del Consiglio Nazionale

del partito. 2

A partire dal suo impegno come deputato all’Assemblea costituente

possiamo arrivare a parlare del suo ruolo di principale artefice di due

stagioni fondamentali della storia Repubblicana.

La prima fu l’apertura a sinistra, culminata col varo del primo governo organico di

centro-sinistra da lui presieduto nel dicembre 1963, con cui si cercò di dare respiro

politico ed una serie di riforme indispensabili al fine di estendere al maggior numero

possibile di italiani alcuni fondamentali diritti di cittadinanza che l’impetuoso

avanzare del miracolo economico aveva reso inevitabili

La seconda fu quella della solidarietà nazionale, ovvero il tentativo di sanare

l’anomalia italiana che vedeva le due principali forze politiche italiane, DC e PCI, a

causa soprattutto di motivazioni legate alle dinamiche della politica internazionale, in

una condizione tale che ne impediva l’alternanza secondo lo schema in vigore nelle

grandi democrazie europee. 3

Giovedì 16 Marzo 1978

Aldo Moro, accompagnato dalla sua scorta di 5

uomini, si recava in Parlamento per partecipare al

dibattito sulla fiducia del quarto governo Andreotti; il

primo governo col sostegno del Pci. La sua Fiat 130 fu

intercettata da un commando delle Brigate Rosse

all’incrocio tra Via Mario Fani e Via Stresa. In pochi

secondi, i terroristi uccisero i 5 uomini della scorta

( Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci,

Giulio Rivera e Francesco Zizzi) e sequestrarono il

Presidente della Democrazia Cristiana. 4

Ricostruzione grafica del

rapimento Moro

Via Fani, 16 Marzo 1978. Una

vittima, l’Alfa della scorta e la

Fiat 130 di Aldo Moro 5

Perché Moro?

Il punto di partenza delle Brigate Rosse è “L’attacco al cuore dello Stato”

tanto che decisero di concentrare a Roma gran parte delle forze di cui

dispongono nelle varie città. Il 1978 si apre infatti con un crescendo di

attentati e violenze. L’operazione brigatista, definita in codice “Fritz”, era

stata decisa già nel 1975; inizialmente, però, erano stati considerati altri

possibili obiettivi: Andreotti e Fanfani (ma forse le misure di sicurezza che

li proteggevano ne avevano sconsigliato l’attuazione). Con “l’operazione

Fritz” le BR intenderebbero dimostrarsi in grado di “processare” la DC

attraverso un suo leader (Moro) proprio mentre lo Stato processa le BR .

La scelta di Moro, dunque, è forse legata alle minori misure di sicurezza

che proteggono il presidente DC rispetto ad altri leader democristiani (da

qui i dubbi e le successive polemiche sulla mancata dotazione di un’auto

blindata e sulle inadeguate misure adottate per la sua sicurezza)

Ancora oggi molti misteri sul caso Moro non sono stati risolti 6

Trattative

Durante i 55 giorni del sequestro Moro le Brigate Rosse

recapitano nove comunicati con i quali spiegano i motivi del

sequestro. Le Brigate Rosse proposero di scambiare la vita di

Moro con la libertà di alcuni terroristi imprigionati. Accettarono

persino di scambiare Moro con un solo Brigatista incarcerato,

anche se non di spicco, pur di poter trattare alla pari con lo

Stato. Intanto un riconoscimento lo ebbero da papa Paolo VI, che

rivolse un drammatico appello pubblico col quale supplicava "in

ginocchio" gli "uomini delle Brigate Rosse" di rendere Moro alla

sua famiglia ed ai suoi affetti, specificando tuttavia che ciò

La politica si divise in due fazioni

dovesse avvenire "senza condizioni".

Fronte della Fermezza Fronte Possibilista

Secondo questa fazione, rappresentata da Pci e Invece la seconda fazione sostenuta dai Socialisti

parte della DC, la scarcerazione di alcuni di Craxi e dal Partito Radicale, riteneva che la

prigionieri brigatisti come contropartita per la trattativa non costituisse un indebolimento del

liberazione di Aldo Moro, era da considerarsi una potere statale nei confronti del terrorismo.

resa dello Stato e quindi andava evitata. Più in

generale, una trattativa con i terroristi avrebbe

rappresentato un riconoscimento politico delle

Brigate Rosse. Il tutto si risolse con il prevalere del primo orientamento, in

quanto maggiormente diffuso all’interno del governo. 7

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo