A rischio obesità oppure troppo attenti alla linea: per le nuove generazioni non sembra esserci una via di mezzo. Lo rileva il portale specializzato Skuola.net mettendo insieme alcune autorevoli ricerche in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione.

Partiamo da un paradosso: i social spingono i teenager ad essere attenti al fisico e all’alimentazione, per poter rispettare i canoni di bellezza imposti dagli algoritmi delle piattaforme.

Così non sorprende che 1 giovane su 2 - secondo una ricerca di Skuola.net e dell’Associazione Nazionale Di.Te. - sia costantemente attento ad avere un sano stile di vita alimentare e praticare attività sportiva.

Dall’altra c’è una cospicua fetta della popolazione di bambini e adolescenti che saltano la colazione o continuano a farla male, esagerano con le merende, dimenticano frutta e verdura.

Aggiungiamoci la scarsa attività fisica e le troppe ore passate seduti davanti agli schermi, ed ecco servita la ricetta - tutt’altro che salutare - dello stile di vita dei più giovani.

Indice:

L'allarme dell'ISS: 1 bambino su 3 è a rischio obesità

Nell’Italia che da sempre si vanta della sua dieta mediterranea, il rapporto con il cibo sembra aver perso equilibrio. E non riconosciamo più quando l’alimentazione diventa un problema, soprattutto per la salute dei più piccoli.

Secondo il report “Okkio alla Salute” dell’Istituto Superiore di Sanità, relativo al 2023, oggi in Italia quasi un bambino su tre, quando è ancora in terza elementare, si trova in una condizione di sovrappeso o obesità - inclusa quella grave -, con il nostro Paese che risulta tra le nazioni con i valori più elevati di eccesso ponderale nei bambini e nelle bambine.

Ed è un fenomeno che affonda spesso le sue radici principalmente nella mancanza di una corretta educazione alimentare in famiglia. È proprio tra le mura domestiche, infatti, che accanto alla patologia dei più piccoli si manifesta un altro problema: il cortocircuito percettivo dei genitori.

Il 45% delle madri di bambini in sovrappeso li considera - ovviamente in buona fede - come normopeso o addirittura sottopeso, mentre il 73% ritiene che la quantità di cibo consumata dai propri figli non sia eccessiva.

Una condizione più frequente nel Mezzogiorno

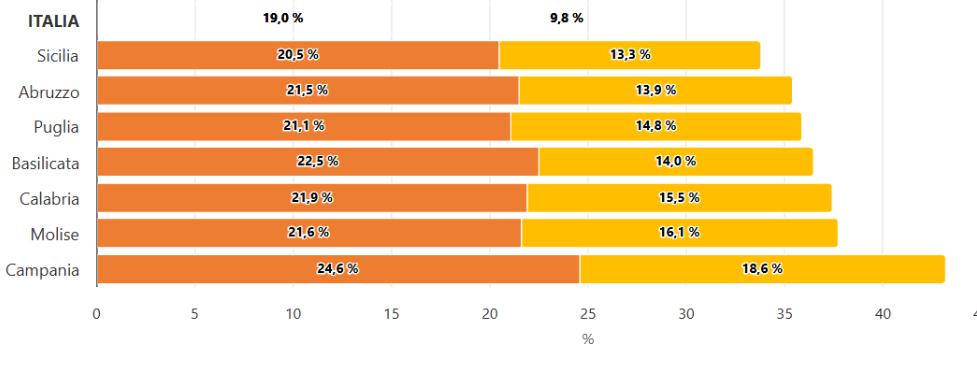

Eppure, il problema esiste ed è più che reale. Come detto, nel nostro Paese quasi un terzo dei bambini ha un rapporto conflittuale con la bilancia: nel dettaglio, il 19% è in sovrappeso, il 9,8% è obeso e, tra questi, il 2,6% rientra nei casi di obesità grave. Percentuale che - segnala l’Istat - cala al 14,6% solo nella fascia di età tra i 14 e i 17 anni.

Il fenomeno colpisce in modo più marcato i maschi (10,3%) rispetto alle femmine (9,4%), e segue - come spesso accade - una linea geografica ben definita. Le regioni del Sud Italia continuano a registrare le percentuali più alte, con Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Abruzzo che superano di gran lunga le medie nazionali (19% sovrappeso, 9,8% obesità).

Le (malsane) abitudini alimentari delle nuove generazioni

Parliamo di un’intera generazione nutrita più da zuccheri e grassi che da fibre e proteine vegetali, dove la velocità dei pasti ha sostituito la varietà della dieta mediterranea. Ad esempio, in base agli ultimi dati disponibili, il 10,9% dei bambini italiani non fa affatto colazione, mentre oltre un terzo (36,5%) la consuma in modo inadeguato.

Al contrario, lo spuntino di metà mattina - teoricamente più ‘leggero’ - è troppo abbondante per due bambini su tre (66,9%). E gli snack dolci sono ormai una presenza fissa nella dieta settimanale: il 52,9% dei bambini li consuma più di tre volte, mentre il 12,1% fa lo stesso con snack salati.

Poca frutta, poca verdura e legumi quasi assenti sono un altro tema da non sottovalutare: il 25,9% dei piccoli non mangia quotidianamente frutta o verdura, e il 37% consuma legumi meno di una volta a settimana.

L’unica abitudine che sta lentamente venendo corretta riguarda le bevande zuccherate, assunte ogni giorno “solo” dal 24,6% dei bambini.

Attività fisica? Sul divano e davanti agli schermi

Quasi in parallelo, cresce anche la sedentarietà e con essa il tempo passato davanti agli schermi. Segno di un’infanzia sempre più ‘statica’ e relegata al divano di casa.

Circa un bambino su cinque (18,5%) non ha svolto alcuna attività fisica nei giorni precedenti all’indagine, mentre il 45,1% dei bambini passa più di due ore al giorno tra TV, videogiochi, tablet e smartphone.

Inoltre, il 41,5% ha una televisione in camera da letto. Solo il 27,4% si muove per andare a scuola a piedi o in bicicletta.

Il problema nasce in famiglia

E, come accennato, a complicare il tutto è anche la percezione distorta degli adulti, che spesso sottovalutano la portata del problema. Molti genitori, pur animati dalle migliori intenzioni, non riconoscono i segnali del sovrappeso nei propri figli.

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, il 45% delle madri di bambini in sovrappeso o obesi li considera normopeso o addirittura sottopeso. Quasi il 60% pensa che i figli facciano sufficiente attività fisica. Mentre il 73% è convinto che mangino la giusta quantità di cibo.

Ma, forse, si tratta di un riflesso delle abitudini dei grandi. Perché il cibo, prima ancora di essere nutrimento, è la prima vera forma di educazione che riceviamo in famiglia. E a tavola, come nella vita quotidiana, i comportamenti dei genitori diventano modelli.

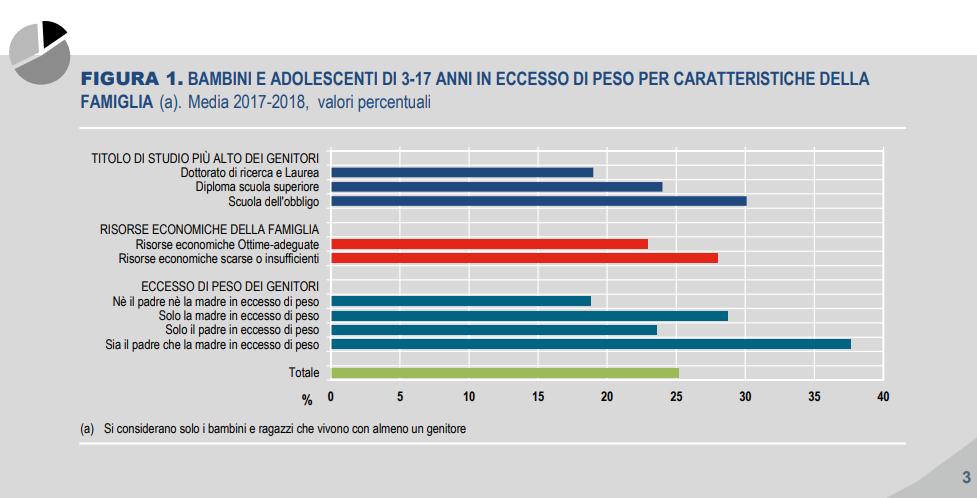

Ma è proprio lì che, in molti casi, il messaggio si perde. Così, se mamma e papà sono in sovrappeso, anche i figli hanno più probabilità di esserlo: succede nel 37,6% dei casi, contro il 18,8% dei bambini con genitori normopeso.

Il peso del background familiare

Oltre ai comportamenti individuali e alle percezioni soggettive, poi, entrano in gioco anche fattori socioeconomici e culturali. Come evidenzia l’Istat in suo recente report, l’eccesso di peso tra i minori risulta più frequente nelle famiglie con risorse economiche limitate e con livelli di istruzione più bassi.

La quota di bambini in sovrappeso è pari al 19% tra quanti vivono in famiglie con genitori laureati, ma sale al 30,1% quando i genitori non hanno proseguito oltre la scuola dell’obbligo.

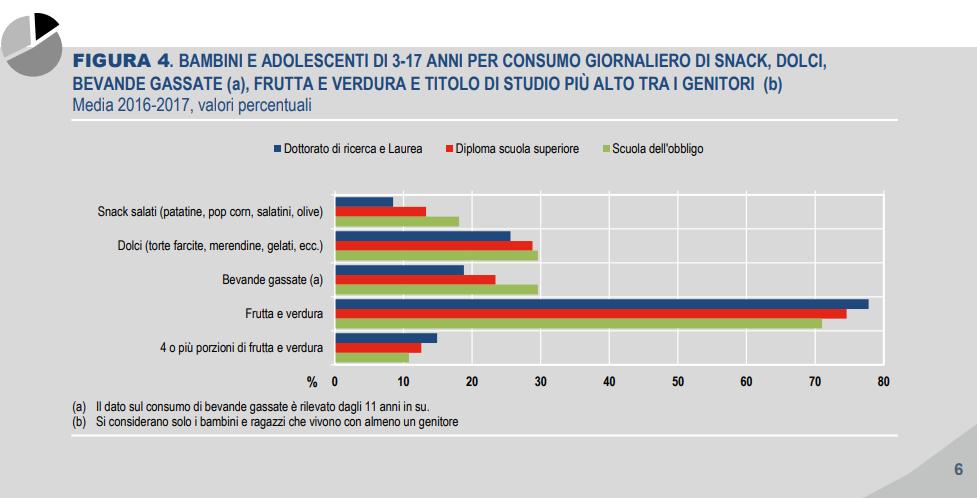

Lo stesso legame si riflette anche nelle abitudini alimentari. Più elevato è il titolo di studio dei genitori, più equilibrata tende a essere la dieta dei figli, sia per quanto riguarda il consumo quotidiano di frutta e verdura, sia per la quantità complessiva di cibo ingerito.

Il consumo quotidiano di snack salati, ad esempio, coinvolge l’8,5% dei bambini e ragazzi (3-17 anni) provenienti da famiglie con status socioculturale più elevato, ma quasi il doppio (18,1%) tra coloro i cui genitori hanno al massimo la licenza media.

Analoghe differenze si riscontrano nel consumo di bevande zuccherate e gassate, che interessa il 18,8% degli adolescenti con almeno un genitore laureato e il 29,6% di quelli i cui genitori hanno frequentato al massimo la scuola dell’obbligo.

In questo contesto, la scuola prova a fare la sua parte, ma troppo spesso rimane isolata. Tra gli istituti coinvolti dall’indagine, il 76% dispone di una mensa interna, il 48% promuove la distribuzione di alimenti sani, e l’84% inserisce l’educazione alimentare nel percorso curricolare.

Decisamente meno incoraggianti, di nuovo, sono invece i dati sulla partecipazione delle famiglie: solo il 27% delle scuole riesce a coinvolgere i genitori nelle iniziative dedicate a una corretta alimentazione.

Lo stesso si può dire riguardo le attività votate all’educazione fisica: il 94% degli istituti promuove attività motorie, ma solo il 23% vede un coinvolgimento attivo delle famiglie, con la conseguente riduzione dell’efficacia degli interventi.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo