Concetti Chiave

- "Il Politecnico" was a cultural and political magazine directed by Vittorini, published from 1945 to 1947, aiming to challenge traditional consolatory culture.

- Vittorini critiqued traditional culture for failing to prevent fascism's horrors, advocating instead for an active culture that addresses societal issues.

- The magazine promoted a new intellectual model, engaging with institutions to transform culture from consolatory to liberating.

- Contrasts with the PCI arose over the relationship between culture and politics, with Vittorini emphasizing cultural autonomy.

- Critiques from Alicata and Togliatti focused on "Il Politecnico's" encyclopedic approach, contrasting with the PCI's strategic cultural goals.

Indice

La nascita de "Il Politecnico"

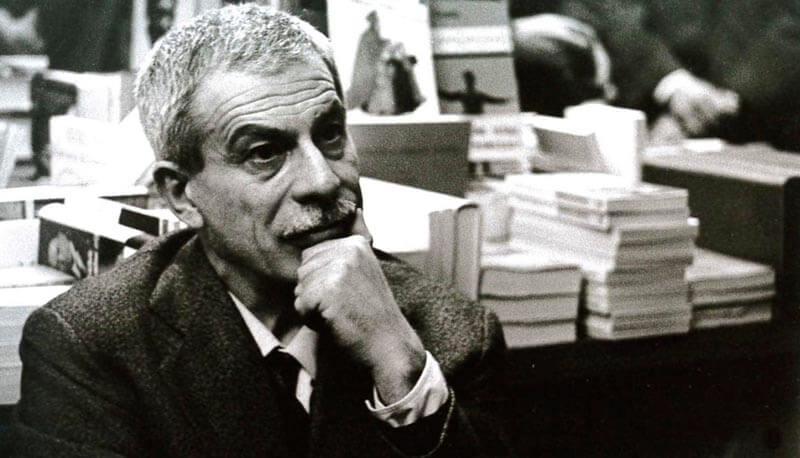

La rivista "Il Politecnico" venne diretta da Vittorini e fu pubblicata dal 1945 al 1947. Gli interessi di questa rivista erano molteplici, sia letterari che politici e andavano dalla divulgazione di testi di poeti stranieri alle inchieste sulla Fiat, sulla scuola (anzi sulla Skuola tanto per rimanere in tema col sito).

I riferimenti con riviste del passato quali "Il Caffè" dei fratelli Verri o "Il Politecnico" di Carlo Cattaneo non erano certo casuali, infatti esse si collocano in momenti di crisi e di lotta per una nuova cultura.

Critica alla cultura tradizionale

E la rivista di Vittorini si pone proprio contro la cultura tradizionale del tempo, che veniva definita dallo stesso "consolatoria", perché di fronte alla sofferenza e al dolore dell'uomo nella società (tema tipico della letteratura del Novecento, che si rende conto della fragilità dell'uomo e della sua solitudine rispetto alla vastità dell'Universo) gli ha concesso la possibilità di liberarsi da tutti i suoi doveri fornendogli i mezzi per consolarlo.  E Vittorini riteneva che tale connotazione della cultura non era stata per nulla positiva, visto che non aveva potuto impedire gli orrori del fascismo. Questo perché la cultura consolatoria non ha avuto strumenti, potere, all'interno della società, ed è rimasta pertanto incapace di proteggere l'uomo dalla sofferenza.

E Vittorini riteneva che tale connotazione della cultura non era stata per nulla positiva, visto che non aveva potuto impedire gli orrori del fascismo. Questo perché la cultura consolatoria non ha avuto strumenti, potere, all'interno della società, ed è rimasta pertanto incapace di proteggere l'uomo dalla sofferenza.

Vittorini e la cultura operativa

Al contrario Vittorini sosteneva una cultura si stampo operativo, che fosse direttamente incidente sui meccanismi della società "...una cultura che impedisca le sofferenze, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù, e a vincere il bisogno..."

Il nuovo intellettuale e le istituzioni

Ma, a differenza delle riviste del passato a cui si rifà, "Il Politecnico" più che un dibattito illuminista, propone una figura nuova di intellettuale, capace di partire sì da un piano culturale, ma poi in grado di entrare nelle istituzioni e nella società per rendere la cultura da consolatoria a liberatrice, operante nella società.

A questo punto c'erano due questioni da risolvere:

1. Che cosa fare della cultura tradizionale, soprattutto di una così ricca come quella italiana?

2. Quali sarebbero stati i sostenitori per realizzare la nuova cultura nel presente?

La cultura del periodo era soprattutto di estrazione decadentista, cioè lontana dalle concezioni di Vittorini. Inoltre la critica marxista aveva sempre rifiutato la cultura borghese, perché l'aveva ritenuta troppo lontana dalla linea culturale della rivoluzione socialista. Invece Vittorini, pur essendo membro del PCI, considera questo tipo di cultura borghese vicina alla rivoluzione, perché i suoi motivi borghesi non sono altro che la disperazione di essere borghesi, anche se i prodotti letterari di tale cultura conservano ancora i vizi dell'ambiente d'origine. Quindi Vittorini si vuole servire della cultura decadentista, evidenziandone alcuni aspetti che sono funzionali alla nuova cultura, in particolare per quello che riguarda il senso di sofferenza e disagio dell'uomo del Novecento.

Vittorini, intellettuale nuovo, per rendere effettiva questa nuova cultura, non poteva eludere il rapporto con le forze politiche, che sole la potevano rendere operativa, in particolare il PCI, molto sensibile nel per perseguimento di una linea culturale politica.

Contrasti con il PCI

Ma tra le riviste culturali del partito di Togliatti e "Il Politecnico" sorgono quasi subito dei contrasti e la polemica ruota soprattutto attorno al problema dei rapporti fra politica e cultura, fra autonomia dell'artista e necessità, per un partito rivoluzionario, di perseguire una ben precisa linea culturale in un determinato periodo storico.

Vittorini insiste su alcuni concetti di fondo: che la politica resta limitata entro i confini della cronaca, al contrario della cultura, che invece fa storia. Quindi essa ha il diritto di subordinare a sé stessa la cultura solo quando opera cambiamenti qualitativi all'interno della società, e questo accade solo in momenti eccezionali, cioè rivoluzionari.

Al contrario il PCI concepisce il rapporto cultura/politica in una maniera ben diversa, addirittura quasi dogmatica rispetto alle teorizzazioni di Zdanov in Russia. Ma dalla discussione iniziale che oppone Vittorini al PCI, si passa al vero e proprio scontro, per bocca di Mario Alicata e Palmiro Togliatti.

Critiche di Alicata e Togliatti

Mario Alicata ("Rinascita", 5-6; Giugno 1946) individua il ruolo storico della "corrente Politecnico" nel raggiungimento di due obbiettivi:

1.

"Ristabilire un contatto produttivo tra la nostra cultura e gli interessi e i problemi concreti delle grandi masse."

2. "Creare un vasto movimento di interessi morali e pratici tra i ceti medi e intellettuali, per gettare anche da questa parte un ponte al di sopra della frattura che ha sempre separato questi ceti dal movimento democratico delle masse lavoratrici". Ma Alicata sosteneva che Vittorini e i suoi non erano riusciti a realizzare questa seconda istanza, perché erano partiti dal presupposto di informare il lettore italiano su tutta una serie di fenomeni scientifici, letterari e storici, e hanno ritenuto che informare significasse educare, cercando così di smuovere e entusiasmare la fantasia, invece di favorire un processo cosciente di critica e autocritica.

Togliatti, nella sua "Lettera a Vittorini" ("Rinascita", 10; ottobre 1946), criticava soprattutto la tesi di fondo del rapporto fra cultura e politica, che, secondo Vittorini, doveva essere subordinata alla prima. Denunciava poi, come aveva fatto Alicata, "una strana tendenza (nel "Politecnico" ndr.) a una specie di cultura enciclopedica, dove una ricerca astratta del nuovo, del diverso, del sorprendente, prendeva il posto della scelta e dell'indagine coerenti con un obbiettivo e la notizia, l'informazione (volevo dire con un brutto termine giornalistico la "varietà") sopraffaceva il pensiero". Nella parte finale di tale lettera Togliatti ricorda i movimenti culturali del primo Novecento, caratterizzati da una netta separazione tra promesse e realizzazioni. Conclude infine con un giudizio negativo sul "Politecnico": "A noi rincrescerebbe che il Politecnico non riuscisse a rompere una buona volta questa tradizione e a fare finalmente opera seria, profonda, duratura, di rinnovamento."

La risposta di Vittorini

Vittorini, pur accettando alcune critiche, ribadiva nella sua "Lettera a Togliatti" le sue posizioni di fondo, e cioè:

1. Se l'uomo di cultura aderisce completamente alle direttive del partito rivoluzionario non fa altro che "suonare il piffero della rivoluzione", né chi suona il piffero per una politica rivoluzionaria è meno arcade e pastorello di chi lo suona per una politica reazionaria e conservatrice.

2. Lo scrittore rivoluzionario non può essere privato della libertà di sostenere istanze che differiscono da quelle del partito "...ch'è proprio di lui scrittore rivoluzionario porre (esigenze ndr.), e porre accanto alle esigenze che pone la politica, porre in più delle esigenze che pone la politica".

Vista una così ampia divergenza di vedute, non fu possibile una mediazione delle posizioni. Così nel dicembre 1947 "Il Politecnico" cessava la pubblicazione. Vittorini qualche anno dopo abbandonò il PCI e Togliatti lo salutò con un articolo che recitava "Vittorini se né ghiuto e soli ci ha lasciato", la cui grevità colpì anche i molti che militavano in quell'area.

Domande da interrogazione

- Qual è stato il ruolo principale della rivista "Il Politecnico" diretta da Vittorini?

- Qual era la visione di Vittorini sulla cultura tradizionale e la sua efficacia?

- In che modo Vittorini intendeva trasformare il ruolo dell'intellettuale nella società?

- Quali furono i principali contrasti tra "Il Politecnico" e il PCI?

- Come rispose Vittorini alle critiche di Alicata e Togliatti?

"Il Politecnico" ha svolto un ruolo critico nei confronti della cultura tradizionale, promuovendo una cultura operativa che incidesse direttamente sui meccanismi della società, opponendosi alla cultura "consolatoria" del tempo.

Vittorini considerava la cultura tradizionale "consolatoria" e inefficace nel prevenire le sofferenze umane e gli orrori del fascismo, poiché priva di strumenti e potere all'interno della società.

Vittorini proponeva una nuova figura di intellettuale capace di partire da un piano culturale per poi entrare nelle istituzioni e nella società, trasformando la cultura da consolatoria a liberatrice e operante.

I contrasti riguardavano il rapporto tra politica e cultura, con Vittorini che sosteneva l'autonomia della cultura rispetto alla politica, mentre il PCI seguiva una linea più dogmatica, subordinando la cultura alla politica.

Vittorini accettò alcune critiche ma ribadì che l'uomo di cultura non doveva aderire completamente alle direttive del partito, mantenendo la libertà di sostenere istanze diverse e complementari a quelle politiche.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo