Non a caso, riferendoci agli studenti di oggi, parliamo di “Generazione Greta”, dal nome della teenager attivista (Greta Thunberg, ndr) che sta smuovendo gli animi di tutto il mondo - soprattutto dei ragazzi - in nome delle tematiche ambientali. Perché del futuro del pianeta, è evidente, interessa soprattutto coloro che lo riceveranno in eredità, ed è ovvio che lo vorrebbero “in salute”.

Non a caso, riferendoci agli studenti di oggi, parliamo di “Generazione Greta”, dal nome della teenager attivista (Greta Thunberg, ndr) che sta smuovendo gli animi di tutto il mondo - soprattutto dei ragazzi - in nome delle tematiche ambientali. Perché del futuro del pianeta, è evidente, interessa soprattutto coloro che lo riceveranno in eredità, ed è ovvio che lo vorrebbero “in salute”.

Ma sappiamo bene che per far questo è necessario fare un grande sforzo per invertire la rotta, in tantissimi ambiti. E la scuola può dare una mano. Sì, perché grazie a una corretta educazione e informazione, è possibile cambiare le abitudini e le credenze, e magari formare una schiera di giovani pronti a impegnarsi per cambiare le cose.

E allora come fare a iniziare da subito, magari dalle scuole medie o dai primi anni delle scuole superiori ad affrontare questi argomenti così importanti, facendo accendere l’entusiasmo dei ragazzi? Lo abbiamo chiesto a Telmo Pievani, docente di Filosofia delle scienze biologiche all’Università degli Studi di Padova, e a Mauro Varotto, docente di Geografia all’Università degli Studi di Padova, che hanno scritto a quattro mani l’illuminante libro “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro”, edito da Aboca. Il tema affrontato dai docenti nel testo è proprio questo: cosa potrebbe succedere al nostro paese se “nulla cambiasse”, e cosa vedremmo se fossimo catapultati nel 2786, esattamente 1000 anni dopo il famoso “Viaggio in Italia” di Goethe? Certo, molte cose sarebbero diverse dai tempi del “Grand Tour” dello scrittore, e non solo perché probabilmente non ci si sposterà più in carrozza. A causa del cambiamento climatico, infatti, la nostra penisola potrebbe avere un aspetto decisamente differente.

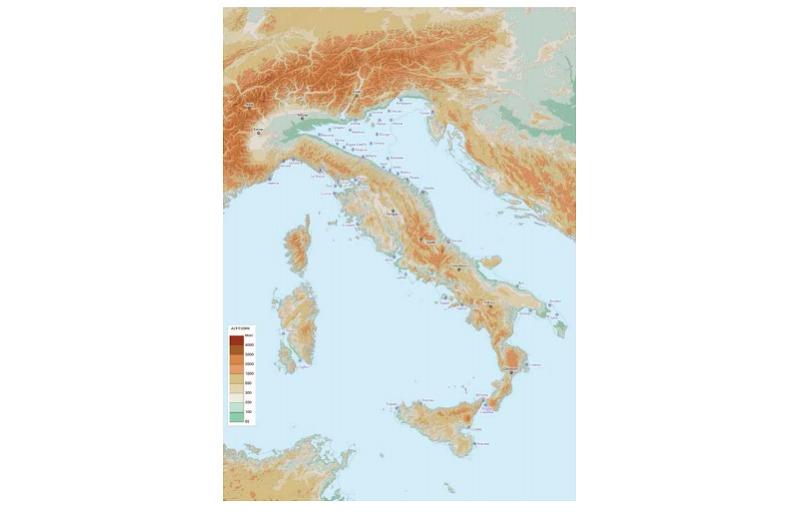

Un po’ come mostra la cartina che segue.

Fonte foto: “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro”, Aboca

Come fare allora per iniziare subito a salvare il nostro ecosistema? Partiamo dalla scuola: ecco i 10 consigli per affrontare in maniera efficace l’educazione ambientale.

10. Parlare di ambiente a scuola? Sì, ma andando a fondo

Ammirare la bellezza di una pianta o di un animale spiegano gli esperti, non basta. Gli studenti devono sapere anche che, afferma Pievani, “quegli organismi sono alla base della rete di connessioni che permettono anche a noi di vivere”. Questo perché, nonostante l’attenzione che dimostrano i giovani verso l’ambiente, manca una vera consapevolezza: “Le nuove generazioni - afferma Varotto - hanno ereditato una percezione dicotomica del rapporto tra uomo e natura: dove c'è uomo non c'è natura e viceversa”. Necessario quindi intervenire già dagli anni della scuola, ma nel modo giusto.

9. Cambiamento climatico, il tema più importante

I temi più importanti da affrontare in classe? Gli esperti rispondono quasi in coro: il cambiamento climatico, con tutte le sue implicazioni a livello economico, ecologico, culturale. “Un tema - dice Varotto - ancora lontano dall'orientare le azioni individuali. Ragionare in termini di impronta carbonica delle proprie azioni è la vera sfida per il futuro”. “Negli ultimi 50 anni - fa riflettere Pievani - abbiamo perso più dell’80% delle specie di acqua dolce. Di questo passo, nel 2050 ci saranno più plastiche che pesci nei mari del mondo. Bisogna spiegare quali sono le cause di questa estinzione e poi collegarle al riscaldamento climatico, che sta interferendo in modo peggiorativo con tutte”.

8. Quali materie adatte all’educazione ambientale? Tutte!

Per parlare di educazione ambientale a scuola, non serve aspettare l’ora di Biologia. Secondo gli esperti, tutte sono adatte, con un diverso approccio, ad analizzare l’argomento. Anche in Dad. “La cosa migliore è organizzare dei percorsi interdisciplinari che già nel metodo invitino a cogliere relazioni tra materie e approcci diversi” afferma Varotto. La storia può mostrare l’importanza dei fattori ambientali nella storia umana; la letteratura e l’arte, raccontare l’ambiente attraverso le voci e gli sguardi di scrittori, poeti e artisti. La geografia può consentire di mettere in relazione le dinamiche ambientali con quelle sociali sul territorio. Infine l'educazione civica, per focalizzare e analizzare i comportamenti. “Per la didattica e la comunicazione del futuro è fondamentale mescolare e ibridare i linguaggi, soprattutto tra scienza e umanesimo” conclude Pievani.

7. Teoria e pratica vanno di pari passo

L’educazione ambientale ha, tra i vari pregio, quello di poter “applicare” le conoscenze nella vita quotidiana. Ma cosa suggerire ai ragazzi di “pratico”? La lotta allo spreco, l’efficienza energetica, il rispetto dei contesti naturali in primis, “ma soprattutto - afferma Pievani - capire quali sono i costi ambientali e sociali dei nostri comportamenti quotidiani”. Qualche esempio? Cambiare il telefonino troppo spesso, consumare carne da allevamenti intensivi, spostarsi in auto anche per piccoli tragitti. “Si dovrebbe "iniziare ad iniziarli" ad un esame attento delle ricadute delle proprie azioni quotidiane” dice Varotto. Magari dando il buon esempio. Come? A partire dall’impatto che gli stessi istituti hanno sull’ambiente, realizzando infrastrutture a impatto zero o rendendo gli istituti scolastici più sicuri e salubri, rispettando le norme antisismiche e migliorando le certificazioni energetiche.

6. Via libera a lezioni multimediali

“Una didattica multimediale è di gran lunga più efficace” afferma Varotto. Pur considerando la necessaria attenzione ad accompagnare la fruizione di tali contenuti con commenti e analisi critiche. “Bisogna coinvolgere gli studenti in linguaggi diversificati e connessi, insegnando loro a sviluppare un pensiero critico e argomentato” risponde Pievani.

5. Dibattiti e lavoro di gruppo, un momento di confronto

Gli esperti consigliano anche di coinvolgere gli studenti in dibattiti e lavori di gruppo sul tema. “Il gruppo è il luogo in cui le diversità individuali diventano un potente strumento di realizzazione di obiettivi condivisi. Più un gruppo è omogeneo, meno è creativo. Più un gruppo è diverso al suo interno (per genere, etnia, cultura, religione e persino lingua), più è creativo.” Della stessa idea Varotto: “La dimensione cooperativa è strategica, non solo per fissare meglio i concetti, ma soprattutto per stimolare al pensiero collaborativo”.

4. Studenti, siate curiosi!

Gli studenti, da parte loro, possono essere attivi approfondire ancora di più le tematiche ambientali non solo per avere ottimi voti in Educazione civica, ma anche per essere ancora più consapevoli e iniziare ad agire. “Leggere i giornali, i box informativi, cercando di capire di cosa si sta parlando, di quali valori sono in gioco” consiglia Pievani ai ragazzi più motivati. Ma anche confrontarsi con i nonni, farsi raccontare i loro ricordi e il loro punto di vista, e discutere in generale con la famiglia dei contenuti discussi in classe: ”Aiuterà a fissarli nella memoria, e contribuirà ad una educazione civica anche familiare, che spesso non guasta” dice Varotto.

3 . Impariamo dal presente

“Il primo lockdown, poche settimane dopo il nostro ritiro nelle case, la natura ha prontamente iniziato a riprendersi i suoi spazi. E tutto questo molto velocemente” commenta Pievani, a dimostrare come già prendendo spunti dal nostro quotidiano è possibile affrontare importanti tematiche legate all’ambiente. E continua: “E’ una rivelazione di grande impatto didattico a mio avviso: stiamo schiacciando la nostra impronta asfissiante sull’ambiente, ma appena allentiamo la presa la natura si riprende, tenace, potente, maestosa. Impariamo che non siamo indispensabili.”

2. Anche “i compiti per le vacanze” possono sensibilizzare sul clima (senza annoiare)

Siamo quasi alla pausa estiva, ed è il momento dei famigerati “compiti delle vacanze”. Ma consigliando, ad esempio, di leggere il libro “Viaggio nell’Italia nell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro”, scritto dai due esperti, si può unire l’utile al dilettevole. “Lo consiglierei dalle scuole medie in su: tra l'altro, può fungere da buon ripasso anche della geografia italiana attuale” dice Varotto. “Noi stiamo trasmettendo alle future generazioni un costo ambientale pesante - sottolinea Pievani - Il minimo che possiamo fare è insegnare loro che noi tutti siamo dentro una traiettoria pericolosa di degradazione dell’ambiente e che se non invertiamo rotta i costi ambientali saranno sempre più alti.” sottolinea Pievani. Che considera poi la grande attualità del tema: la pandemia che stiamo vivendo è il prezzo della distruzione degli ecosistemi in cui vivono animali che possono essere portatori di malattie pericolose per l’uomo. “C’è un nesso ecologico dietro la pandemia, tutto è connesso, e la scuola deve essere il luogo in cui condividere questo sguardo sistemico”.

1. “Viaggio nell’Italia dell’Antropocene”: dare ai ragazzi una “prospettiva” sul futuro

Consigliare i testi adatti, per approfondire i temi affrontati in classe, è fondamentale. Ma sempre con il fine di interessare e stimolare i ragazzi. Per questo il libro “Viaggio nell’Italia nell’Antropocene. La geografia visionaria del nostro futuro”, può essere la scelta giusta. “Rispetto alle narrazioni solite sulla crisi ambientale - spiega Pievani - non si concentra sul presente ma su un lontano, ipotetico, futuro, le cui radici però sono già ben piantate nell’oggi.” Riuscendo così a dare uno spaccato di ciò che “potrebbe essere”. “Unendo la finzione letteraria, la scienza geografica e le mappe il libro offre uno sguardo di lungo periodo sul riscaldamento climatico. E’ importante insegnare questo sfondamento nel tempo profondo, altrimenti si resta schiacciati sulla miopia del presente”.Il libro insegna, come afferma Varotto, “a non dare per scontato che ciò che abbiamo lo avremo per sempre (la forma della nostra penisola, le coste, i ghiacciai...), e dipende da noi oggi mantenere gli equilibri ereditati”. “Pur giocosamente - conclude Varotto - il libro invita a prendere sul serio la sfida climatica, ma senza catastrofismo: possiamo ancora intervenire, e in fondo il libro ci ricorda ed è un estremo atto di fiducia nel nome della nostra specie: Homo sapiens…”

Viaggio nell’Italia dell’Antropocene

Come potrebbe essere l’Italia del futuro?

Scopri il nuovo libro

Clicca qui!

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo