Italiani popolo di studenti fuoricorso. Infatti, ancora oggi, circa 4 laureati su 10 - e già bisognerebbe applaudirli perché ce l’hanno fatta - arrivano alla corona d’allora in ritardo sulla tabella di marcia.

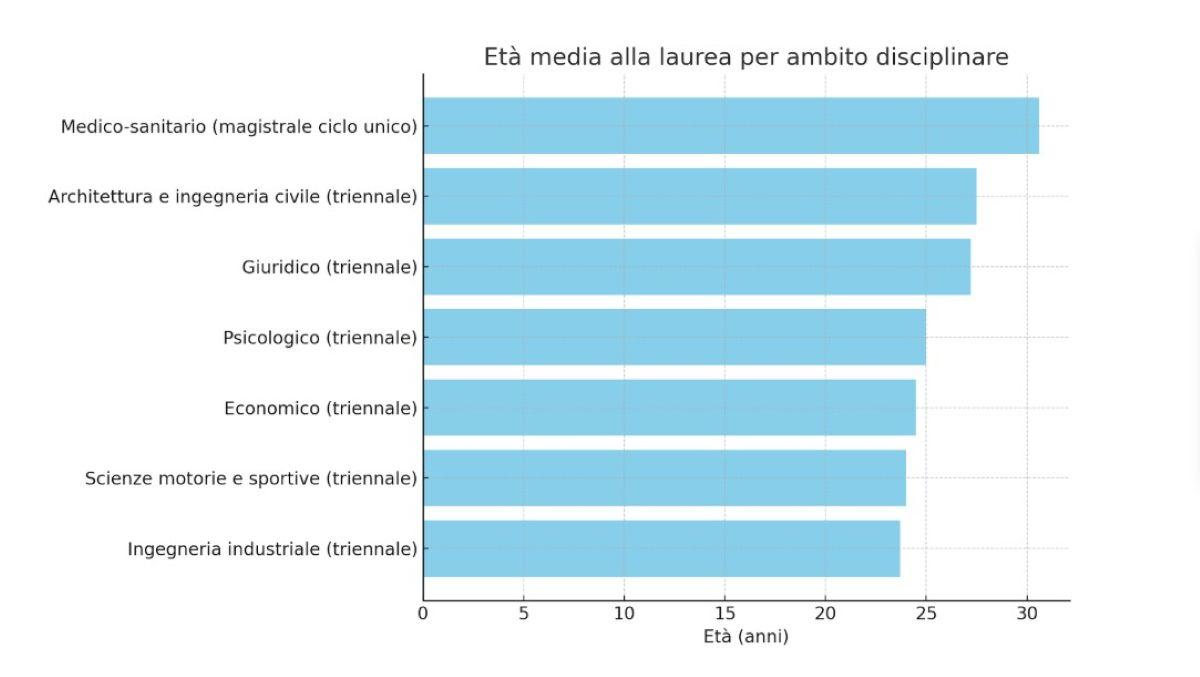

Secondo quanto rileva il XXVII Rapporto del Consorzio Almalaurea, analizzato da noi di Skuola.net, l’età media alla laurea è oggi di 25,8 anni. Con notevoli differenze, però, a seconda del percorso intrapreso: si passa dai 23,7 anni di chi ha studiato ingegneria ai 30,6 anni di chi ha completato una magistrale in ambito medico-sanitario.

A determinare l’età alla laurea, va detto, non è solo quanto “velocemente” si studia, ma anche quando si inizia e quanto dura davvero il corso. Nel 2024, l’età media alla laurea per i triennali è stata di 24,5 anni, che sale a 27,1 per le magistrali a ciclo unico e a 27,4 per le magistrali biennali.

Indice

- Ingegneri sprint: l’età alla laurea cambia (molto) a seconda del corso

- Anche chi è in regola può arrivare tardi: l’età alla laurea non dice tutto

- Laurearsi in tempo? Dipende dalla facoltà, e non solo

- Cultura familiare, rendimento, geografia: cosa rallenta davvero il percorso di studi

- Voto di laurea: chi va piano... guadagna punti?

- Quanto contano lezioni e diploma d’origine sul voto finale?

Ingegneri sprint: l’età alla laurea cambia (molto) a seconda del corso

Ma ci sono delle aree disciplinari che, a prescindere, fanno meglio di altre. Ad esempio, nel gruppo Ingegneria industriale, i laureati di primo livello terminano gli studi, in media, a meno di 24 anni. Nel gruppo giuridico, invece, si arriva anche a 27,2 anni, complice il fatto che più di un terzo degli studenti si immatricola con almeno due anni di ritardo.

Un trend che si ripete anche nelle lauree magistrali o a ciclo unico, dove i laureati in Medicina raggiungono il titolo anche a 30,6 anni, a fronte di una durata legale del corso di studi di 6 anni da sommarsi ai 18/19 canonici di ingresso nel mondo accademico.

Anche chi è in regola può arrivare tardi: l’età alla laurea non dice tutto

Canonici ma non così scontati, perché in diversi ambiti disciplinari è frequente che gli studenti inizino il percorso universitario in ritardo rispetto all’età “tradizionale” dei 19 anni. Così, anche di fronte ad una maggiore regolarità negli studi rispetto ad altri, si può riscontrare un’età media di conseguimento del titolo più elevata.

A misurare la regolarità negli studi è il cosiddetto indice di ritardo, che indica di quanto tempo, in percentuale, si va oltre la durata ufficiale del corso: è pari a zero per chi è in regola con gli studi, aumenta proporzionalmente al ritardo accumulato ed è negativo per chi riesce a concludere gli studi prima della durata naturale del corso.

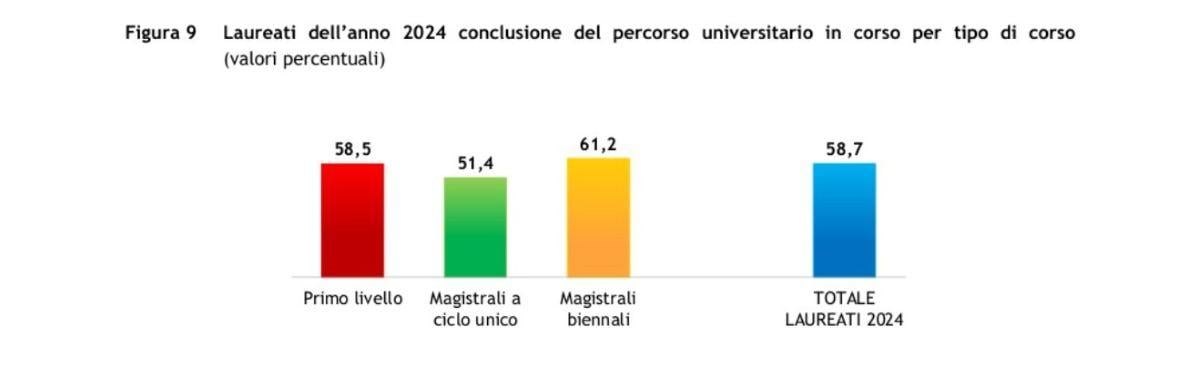

Nel 2024, il 58,7% dei laureati ha chiuso il proprio percorso in regola con gli studi. Per tutti gli altri, l’indice di ritardo medio è stato pari a 0,35: significa che, in media, gli studenti hanno impiegato il 35% di tempo in più per ottenere un titolo di laurea. Ma, anche qui, le differenze tra i corsi di laurea e i background formativi degli studenti sono rilevanti.

Laurearsi in tempo? Dipende dalla facoltà, e non solo

Alcune lauree performano meglio di altre. È il caso, ad esempio, del gruppo disciplinare Educazione e formazione, che registra un indice pari allo 0,04: gli studenti iscritti a questi corsi riescono a completare il loro percorso in modo quasi regolare.

In corsi di laurea come Architettura e Ingegneria civile, invece, si accumula il 44% di tempo in più rispetto alla durata teorica delle attività didattiche. Mentre corsi di laurea come Scienze motorie e sportive vantano tempistiche più brevi. Ad esempio, se un laureato triennale del gruppo di Scienze motorie e sportive impiega 3 anni per conseguire il titolo, un laureato triennale del gruppo Architettura e Ingegneria civile ne impiega circa 4 e mezzo.

Tra gli altri percorsi che presentano indici di ritardo relativamente contenuti troviamo quelli Economico, Psicologico, e Giuridico (rispettivamente 0,09, 0,11 e 0,14), suggerendo che gli studenti in questi ambiti tendono a laurearsi con una discreta regolarità.

Corsi di area Medico-sanitaria e Farmaceutica, al contrario, richiedono più tempo (con un indice di ritardo di 0,16). A far loro compagnia anche quelli di Ingegneria industriale e dell'informazione (0,28), Arte e design (0,32) e Informatica e tecnologie ICT (0,32). Questi ultimi, però, perlomeno offrono solide garanzie occupazionali al termine degli studi.

Lo stesso non può dirsi dell’ambito Letterario-umanistico, dove l’indice di ritardo si attesta allo 0,36, dunque sopra la media nazionale, con gli studenti che, una volta conseguito il titolo, faticano - e non poco - nel reperimento di un’occupazione.

Cultura familiare, rendimento, geografia: cosa rallenta davvero il percorso di studi

A influire sui ritardi ci sono, poi, fattori di tipo sociale, formativo e personale. Il contesto familiare, ad esempio, gioca un ruolo importante: chi ha genitori che non hanno un titolo di studio elevato tende ad accumulare più ritardo (in media +6,3%) rispetto a chi ha genitori laureati, avendo alle spalle un “capitale” culturale più solido.

Pure il rendimento scolastico conta: uno studente che ha ottenuto un diploma con un voto basso ha molte più probabilità di impiegare più tempo all’università, sia per lacune pregresse sia per una minore fiducia nelle proprie capacità. Tradotto in termini tecnici: chi ha preso 60/100 impiega il 18,1% di tempo in più rispetto a chi si è diplomato con il massimo, ottenendo peraltro un voto di laurea più basso.

Il modo in cui si affrontano gli studi, senz’altro, può poi fare la differenza. Da questo punto di vista la frequenza delle lezioni è un elemento cruciale: chi partecipa attivamente alla vita accademica, frequentando più del 75% delle lezioni, tende non solo a laurearsi prima, ma lo fa anche con un voto finale più alto (in media 2,5 punti in più), rispetto a chi segue meno del 25% delle lezioni.

Lo stesso vale per chi riceve una borsa di studio, che molto spesso è legata al mantenimento di una certa media e al superamento regolare degli esami: un indicatore che in questo caso non è solo economico, ma anche di merito. Chi ne usufruisce impiega il 10,7% di tempo in meno per conseguire il titolo, beneficiando inoltre di quasi un punto in più al voto di laurea.

Un altro snodo chiave riguarda il lavoro durante gli studi. Chi è occupato in modo continuativo e strutturato - i cosiddetti “lavoratori-studenti” - tende ad accumulare un ritardo più consistente: in genere si parla di un buon 27% in più. Al contrario, chi lavora solo saltuariamente, o riesce a bilanciare bene impegni accademici e professionali - chiamati “studenti-lavoratori”, invertendo la prospettiva - se la cava meglio, sia in termini di tempo che di votazione finale, con un ritardo decisamente più contenuto (circa 7%).

E anche la geografia vuole la sua parte in questo resoconto. I dati confermano che, a parità di condizioni, gli studenti del Mezzogiorno impiegano più tempo a completare il proprio percorso rispetto a quelli del Nord.

Chi ha, infatti, completato la propria formazione scolastica interamente nel Mezzogiorno impiega il 18% di tempo in più rispetto ai coetanei del Nord. Ma a sorridere, alla fine, sono proprio i “ritardatari”, dal momento che - sempre, ricordiamo, a parità di condizioni - i voti di laurea sono in media più alti per chi ha completato il percorso nelle università centro-meridionali.

Voto di laurea: chi va piano... guadagna punti?

Va detto, però, che merito e velocità del percorso non sono un binomio inscindibile, e sebbene ci siano molti fattori che accelerano la conclusione degli studi, è altrettanto vero che molti di questi influiscono direttamente sul voto finale.

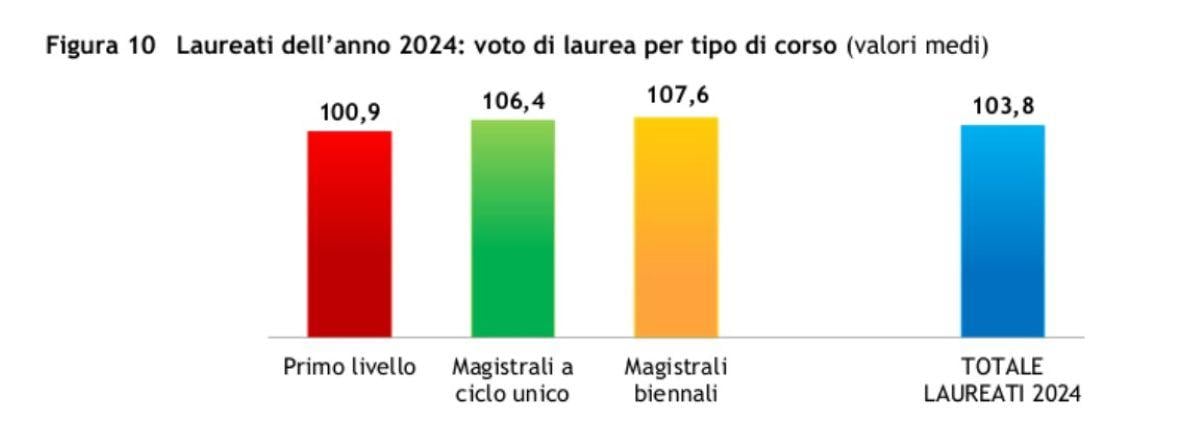

Nel 2024, il voto medio dei laureati è stato di 103 su 110, con apprezzabili differenze per tipo di corso: 100,9 fra i laureati di primo livello, 106,4 fra i laureati magistrali a ciclo unico e 107,6 fra i laureati magistrali biennali.

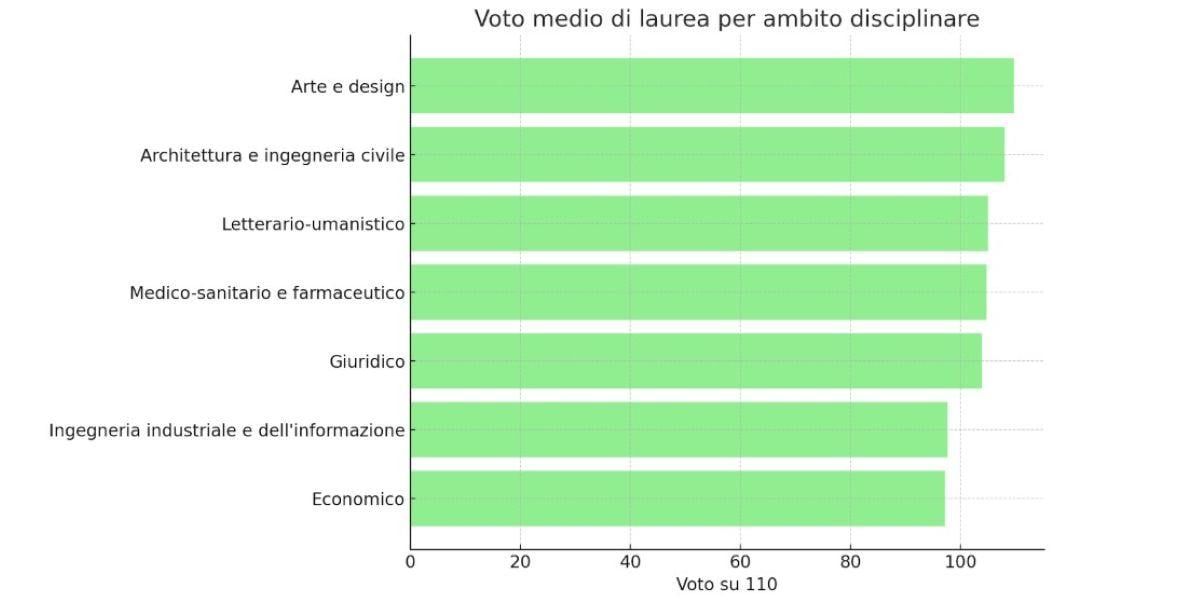

Se per i corsi di laurea triennale il voto medio di laurea si attesta, come già detto, a 100,9 su 110, le differenze tra i vari ambiti disciplinari sono tutt’altro che trascurabili. Si va infatti dai 97,2 punti dei corsi dell’area economica, e dai 97,7 di ingegneria industriale e dell'informazione, fino ai 104,7 del gruppo medico-sanitario e ai 105,0 dell’area letteraria e umanistica.

Più omogeneo, invece, il quadro per i corsi magistrali a ciclo unico, dove il voto medio si attesta a 106,4. Anche qui, però, non mancano le variazioni: si parte da un minimo di 103,8 per i laureati in area giuridica fino ad arrivare a 108,0 per quelli in architettura e ingegneria civile.

Anche i laureati magistrali biennali ottengono voti molto elevati, con una media complessiva pari a 107,6 su 110. Con le differenze tra i gruppi disciplinari che, in questo caso, sono più contenute, ma comunque significative: si va da un minimo di 105,9 per l’area dell’ingegneria industriale e dell’informazione fino a un massimo di 109,7 per i corsi del gruppo arte e design.

Quanto contano lezioni e diploma d’origine sul voto finale?

Come evidenziato anche per la regolarità negli studi, la frequenza alle lezioni ha un peso non indifferente anche sul voto finale. Chi partecipa attivamente, frequentando almeno il 75% delle lezioni, ottiene in media 2,5 punti in più rispetto a chi frequenta meno del 25% degli insegnamenti previsti dal proprio corso.

Infine, il voto di laurea è anche influenzato dal tipo di diploma conseguito prima dell’università. Chi arriva con un diploma liceale, ad esempio, si troverà a guadagnare 3,9 punti in più rispetto a chi ha un diploma professionale, mentre un laureato con diploma tecnico ottiene in media 1,9 punti in più.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo