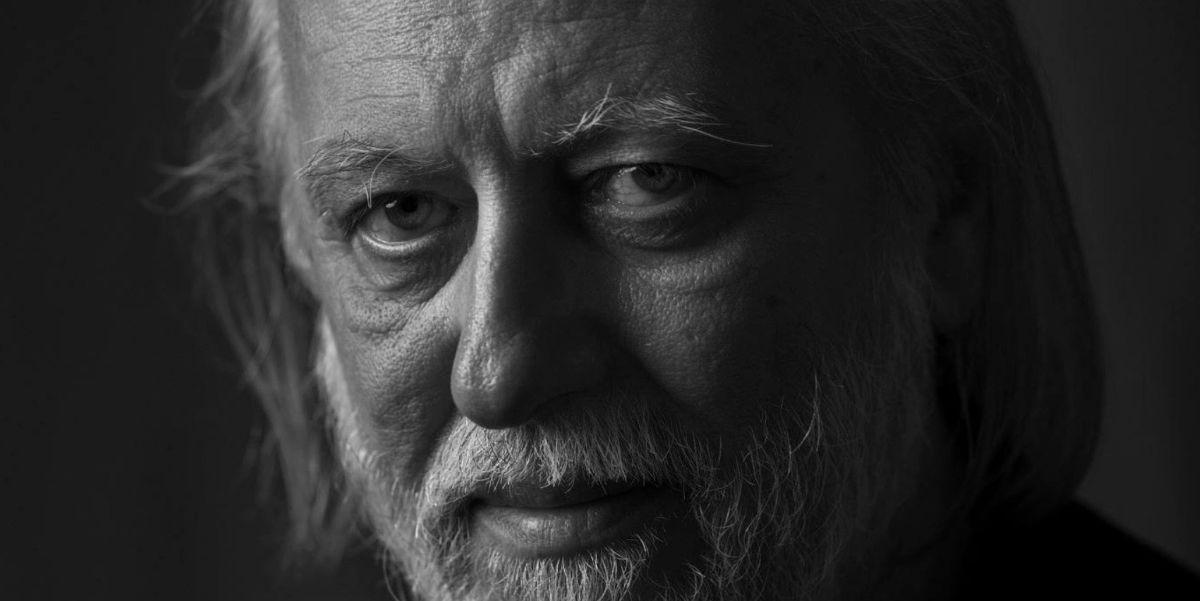

È László Krasznahorkai, romanziere e sceneggiatore ungherese, il vincitore del Premio Nobel per la Letteratura 2025. Il comitato di Stoccolma ha premiato una voce che da decenni lavora ai margini del mercato, ma al centro delle inquietudini europee.

Autore di Satantango e Melancolia della resistenza, Krasznahorkai ha trasformato la dissoluzione dell’Est postcomunista in un’allegoria universale del caos contemporaneo. La sua scrittura – fitta, ossessiva, musicale – restituisce la sensazione di un mondo in caduta libera, dove la disperazione e la grazia convivono nella stessa frase.

Indice

L’autore che ha dato voce al collasso

Nato a Gyula nel 1954, Krasznahorkai è l’autore di una quadrilogia che attraversa trent’anni di storia e di scrittura: Satantango (1985), Melancolia della resistenza (1989), Guerra e guerra (1999) e Il ritorno del Barone Wenckheim (2016). Insieme formano una sorta di mappa del disfacimento europeo, popolata da uomini smarriti, villaggi in rovina, profeti folli e messia impostori.

Il suo stile, da buon vincitore del Nobel, è unico: frasi interminabili che si avvolgono su se stesse, ipnotiche e febbrili, in cui ogni parola sembra lottare contro la fine. La prosa di Krasznahorkai non concede tregua, ma offre una visione totalizzante: l’idea che la catastrofe non sia un evento, ma una condizione permanente.

Dalla pagina al cinema con Béla Tarr

L’universo narrativo di Krasznahorkai ha trovato un’eco cinematografica nelle pellicole del regista Béla Tarr, con cui lo scrittore ha collaborato a lungo come sceneggiatore. Il capolavoro Satantango, sette ore di bianco e nero ipnotico, è diventato un film di culto e una delle esperienze più radicali del cinema europeo contemporaneo.

In quelle immagini lente e implacabili si riconosce la stessa visione dell’autore: la materia della realtà che si decompone, la speranza che resiste come un gesto minimo, quasi invisibile. È un’alleanza artistica rara, capace di fondere letteratura e cinema in un’unica ossessione: la fine del mondo come condizione umana.

Una consacrazione che arriva da lontano

Nonostante i premi internazionali – dal Man Booker International Prize al Premio di Stato austriaco per la Letteratura europea – Krasznahorkai è rimasto a lungo un nome per pochi.

In Italia le sue opere sono arrivate con ritardo e in parte, pubblicate da editori come Bompiani e Zandonai. Ma chi lo ha letto lo considera da tempo il vero erede della grande tradizione mitteleuropea, tra Kafka e Musil, capace di spingere la lingua fino al limite della vertigine.

Cosa si vince con il Nobel per la Letteratura

Il Premio Nobel per la Letteratura è, oltre che il più prestigioso riconoscimento letterario al mondo, anche uno dei più corposi economicamente. Ogni vincitore riceve una medaglia d’oro, un diploma ufficiale e un assegno da 11 milioni di corone svedesi (circa 950 mila euro al cambio attuale).

La somma, stabilita dalla Fondazione Nobel, varia di anno in anno in base ai rendimenti del fondo originario creato da Alfred Nobel, l’inventore della dinamite. Ma il valore reale del premio va ben oltre l’importo: significa entrare in un pantheon che comprende Thomas Mann e William Faulkner, da Samuel Beckett a Toni Morrison, da Orhan Pamuk a Olga Tokarczuk, passando per autori come Svetlana Aleksievič e Annie Ernaux, fino ad Han Kang.

Insomma, una consacrazione che pesa come un’eredità: il Nobel, per chi lo riceve, cambia il destino di un’opera e spesso quello di una lingua.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo