Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

Scarica il documento per vederlo tutto.

vuoi

o PayPal

tutte le volte che vuoi

Realtà ed apparenza

dall’essere tradotti in un linguaggio artistico, come se Apollo desse

forma ai contenuti di Dioniso.

E la tesi nietzscheiana, che campeggia nell’opera, secondo la

quale la tragedia deriverebbe da antichi riti dionisiaci, è ancor oggi

accettata.

Tragedia, infatti, sta a significare “canto del capro”: il capro era

un animale sacro a Dioniso; al coro di uomini vestiti come capri in onore

del dio, si è sempre più contrapposta la figura di Dioniso e da ciò si è,

gradualmente, sviluppata la tragedia vera e propria.

In quest’opera Nietzsche professa la propria ascendenza

schopenhaueriana e lo si evince dal prevalere, nella sua lettura del

mondo greco, dell’aspetto drammatico e caotico dell’esistenza e della

forza irrazionale, quasi demoniaca, che la permea a tal punto che la

razionalità altro non è se non una mera apparenza.

Tuttavia, nella seconda edizione dell’opera, Nietzsche pone una

prefazione in cui dichiara di non subire più l’influsso schopenhaueriano.

I due filosofi appaiono incommensurabilmente distanti nella loro

concezione della vita; essa è per Nietzsche il valore centrale intorno al

quale costruire la filosofia e va vissuta accettandola in ogni sua

sfumatura (in “Così parlò Zarathustra” egli dice, con un’espressione che

ben sintetizza la sua filosofia, “bisogna avere un caos dentro di sé per

generare una stella danzante”), mentre per Schopenhauer, attraverso

quel tortuoso processo che, culminando con la “noluntas”, porta allo

spegnimento della vita stessa, essa non ha alcun valore, ed è anzi la

fonte della sofferenza umana.

Da tutto ciò si evince come per Nietzsche la vita sia il valore

supremo e che la tragicità che la connota non sia un motivo sufficiente

per sottrarsi ad essa: il coro tragico si identifica a tutti gli effetti con la

caoticità di Dioniso; Apollo stesso, del resto, non viene dipinto a tinte

negative, ma è inteso come un filtro che permette di vedere la tragicità

esistenziale senza essere accecati dal fulgore che essa emana.

Ciò non toglie, tuttavia, che l’apollineo, per rimanere positivo,

non debba perdere il suo contatto con il dionisiaco (da cui è generato):

9

il problema sorge nel momento in cui Apollo non è più portavoce di

Dioniso, ma parla con voce propria, diventando così autonomo.

E il crollo della cultura greca, verificatosi agli occhi di Nietzsche

nel V secolo a.C. è legato proprio a questo: i due personaggi che ne

sono vessilliferi sono Euripide, tragediografo dell’epoca, e Socrate,

modello tipico di spettatore di tali tragedie.

Infatti, con la produzione euripidea, il tragico sfuma e cede il

passo alla razionalità, i personaggi in scena ragionano con una

dialettica spietata e la tragedia perde i suoi connotati tragici tendendo

sempre più a diventare ottimistica e razionale.

Socrate, dal canto suo, è il primo grande simbolo della

razionalità filosofica della Grecia e il suo allievo, Platone, non fa che

accentuarla: la civiltà occidentale si è sempre più diretta, in modo

irresistibile, verso una marcata compostezza ordinata e razionale, con il

conseguente sganciamento dell’apollineo dal dionisiaco e la fine

dell’equilibrio tra i due.

In questa fase del suo percorso filosofico, Nietzsche, scorge nella

figura di Wagner la possibilità di una rinascita della tragedia greca,

intesa come antidoto al prevalere imperante dell’apollineo.

Una buona parte del lavoro filosofico di Nietzsche nella sua

maturità è dedicato alla ricostruzione della “genealogia della morale”:

se nella prima fase della sua indagine, il pensatore tedesco aveva

individuato nell’arte la via di salvezza per la civiltà occidentale, da un

certo momento in poi egli abbandona tale strada e scorge l’unico

antidoto possibile nella scienza; per questo motivo questa nuova

stagione del suo pensiero è stata spesso definita “illuministica”.

Apparentemente può stupire questa fedele adesione alla scienza

di un pensatore che privilegia l’irrazionale e, soprattutto, il vitalismo.

Ma l’atteggiamento che egli assume è radicalmente diverso

rispetto a quello positivistico, fiducioso che nel dato di fatto risiedesse

la verità; più precisamente, la valutazione positiva che Nietzsche riserva

alla scienza è perché non la considera in base ad un criterio di verità,

ma piuttosto perchè capace di liberare l’uomo, proprio come, anni

10

prima, aveva valutato positivamente la religione per la sua capacità di

far emergere la capacità creativa.

E’ per questo che egli abbraccia la scienza nella misura in cui in

essa scorge una capacità liberatoria, senza contrapporla, perchè più

“vera” (come invece facevano i positivisti) alle nebbie della metafisica.

Ciò che più affascina Nietzsche della scienza e del suo essere

utile per la vita è il fatto che essa indaghi sull’origine delle cose.

Nietzsche vuole invece proiettare la propria indagine sulla

morale, e vuole dimostrare che essa non ha un’origine sovrasensibile e

divina, ma anzi, fin troppo terrena: le regole morali che serpeggiano

nella nostra civiltà sono regole di convivenza civile per regolare il

comportamento degli individui, e non leggi enigmaticamente emanate

da Dio. La morale nasce perché l’uomo, ha per natura il bisogno di

dominare la realtà che lo circonda.

E, per fare ciò, sente la necessità impellente di imporsi delle

regole comportamentali e conoscitive che lo difendano dalla realtà

caotica e irrazionale in cui è immerso, proprio come, al tempo dei Greci,

lo spirito apollineo era nato da quello dionisiaco.

Perfino la religione è una forma di morale, visto che in Dio sono

cristallizzati tutti i valori maturati nella storia dell’uomo; quelli che

vengono generalmente riconosciuti come “il bene” e “il male” sono tali

perchè così hanno stabilito i “padroni”: succede, così, che nasca una

morale dei servi, di coloro, cioè, che sono assoggettati in quanto deboli

e che, con la loro morale, intendono negare la validità del diritto del più

forte, proponendo, opposta ad essa, una “morale del risentimento”.

Nietzsche demitizza la morale e da ciò deriva un atteggiamento

di nichilismo.

Una volta che la scienza “gaia” (perchè liberatrice) perviene alla

conoscenza e alla decostruzione della morale, la depotenzia fino a

liberare l’uomo dalle tradizionali catene dei valori morali imposti

dall’esterno con la “trasvalutazione dei valori”, ovvero l’affermazione

che la verità in realtà è menzogna. 11

In base a tali considerazioni, Nietzsche può così arrivare ad

affermare che “Dio è morto”: in molti si sono chiesti perchè non dica,

molto più semplicemente, che non esiste, ma in realtà il suo

atteggiamento è profondamente motivato dal suo stesso impianto

filosofico.

Dopo che la morale e la religione sono giunte al loro crepuscolo,

l’uomo che si è congedato da esse è il superuomo; “morti sono tutti gli

dèi: ora vogliamo che il superuomo viva”.

Tuttavia, al termine superuomo, destinato a diventare un mito

per le generazioni successive a Nietzsche e ad essere soggetto di

clamorosi fraintendimenti, è preferibile usare quello di “oltreuomo”.

Fondamentalmente, l’oltreuomo non è un essere superiore agli

altri, ma la nuova figura che l’uomo dovrà assumere in futuro.

Zarathustra insegna a non accettare insegnamenti, e a creare

nuovi valori; profetizza la venuta del superuomo: “Ancora non é esistito

un superuomo. Io li ho visti tutti e due nudi, l’uomo più grande e il più

meschino. Sono ancora troppo simili l’uno all'altro. In verità anche il più

grande io l’ho trovato troppo umano!”.

Vi sarà una fase provvisoria in cui esisteranno solo pochi

oltreuomini in grado di cogliere come procede il futuro.

L’oltreuomo trasvaluta tutti i valori e ne crea di nuovi, facendo

della propria vita un’opera d’arte.

Nietzsche può affermare che “l’uomo è un cavo teso fra la bestia

e il superuomo [...] é qualcosa che deve essere superato”, ma tale cavo

è sospeso nel vuoto ed è perciò un passaggio arduo e rischioso (non a

caso il funambolo presente in “Così parlò Zarathustra” perde l’equilibrio

e cade).

Sempre dalla lettura di “Così parlò Zarathustra” emergono altri

concetti chiave della filosofia nietzscheiana, come ad esempio quello di

“Volontà di potenza” e di “Eterno ritorno”.

In particolare, la Volontà di potenza è l’elemento dionisiaco in

grado di cogliere la forza irrazionale che governa la realtà e che finiva

per identificarsi con la Volontà di Schopenhauer.

12

Tuttavia, con la nozione di “Volontà di potenza”, Nietzsche si

discosta dall’insegnamento del filosofo pessimista che insisteva

vivamente sulla necessità di capovolgere la Volontà in “noluntas”, quasi

come se si dovesse sfuggire alla Volontà stessa; Nietzsche sostiene

invece che si deve accettare fino in fondo la tragicità dell’esistenza e

trovare una specie di gioia paradossale nel vivere il caos fino in fondo.

E, con l'avvento del nichilismo, la mancanza di un senso assoluto

finisce, secondo Nietzsche, per far assumere un senso assoluto proprio

a quella realtà superficiale che è il mondo che ci circonda.

L’oltreuomo si trova nella situazione in cui non ci sono più

l’essere né i valori prestabiliti, e ad esistere sono solamente le

interpretazioni del mondo.

“Non esistono fatti, ma solo interpretazioni”. Non vi è una verità

oggettiva da guardare sotto diversi profili, ma vi sono solo più i punti di

vista. L’ultimo concetto del filosofo è quello di “Eterno ritorno”: è la

teoria dell’eterno ritorno all’uguale, la ripetizione eterna di tutte le

vicende del mondo; credere all’eterno ritorno è disporsi a vivere la vita

e ogni attimo di essa, come coincidenza di essere e senso.

L’uomo capace di vivere come se tutto dovesse ritornare non può

essere l’uomo che noi conosciamo, che vive con angoscia la vita, ma un

oltreuomo in grado di vivere la vita come un gioco creativo avente in se

medesimo il proprio senso appagante.

13

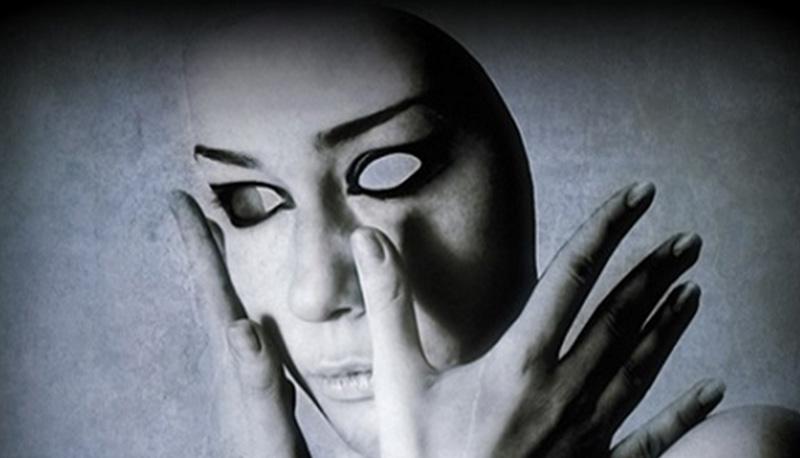

LUIGI PIRANDELLO: ILLUSIONE E REALTA’

Scrittore, drammaturgo e narratore,

rappresentò sulle scene l’incapacità

dell’uomo di identificarsi con la propria

personalità, il dramma della ricerca di

una verità al di là delle convenzioni e

delle apparenze.

Al centro della concezione

pirandelliana c’è il contrasto tra

apparenza e sostanza. La critica delle

illusioni va di pari passo con una

drastica sfiducia nella possibilità di

conoscere la realtà: qualsiasi

rappresentazione del mondo si rivela

inadeguata all’inattingibile verità della

vita, percepita come un flusso

continuo, caotico e inarrestabile.

La posizione fondamentale dalla quale è necessario partire per

capire la concezione della vita di Pirandello e quindi la sua poetica, è

quella del contrasto tra illusione e realtà.

L’esperienza pirandelliana è quella di tutta la generazione dei

decadenti, cioè di uomini che avevano visto vanificare gli ideali

ottocenteschi di progresso, scienza, di pacifica collaborazione tra gli

uomini, e si trovavano a vivere una realtà storica ben diversa, avviata

verso la catastrofe della 1° Guerra Mondiale.

In seguito a ciò, nacque la convinzione del fallimento. La vita si

presentava assurda nella sua casualità e tale che ogni illusione era

destinata a mostrare il suo risvolto negativo.

14

Pirandello sostiene che, il contrasto tra apparenza e realtà, non

esiste solo fuori di noi, ma anche e soprattutto nell’intimo della

coscienza: contrasto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, tra

ciò che siamo e ciò che risultiamo agli occhi degli altri, perchè “la vita è

un flusso che noi cerchiamo di arrestare in forme stabili e determinate”

come i concetti, gli ideali...

Di conseguenza ciascun personaggio presenta centomila realtà

interne, per cui la vera realtà è nessuna. Tra realtà e non-realtà ci sono

due distinte dimensioni:

la dimensione della realtà oggettuale, ovvero la realtà

esterna agli individui, apparentemente è uguale e valida per tutti,

presenta per ognuno le stesse caratteristiche fisiche ed è la non-

realtà inafferrabile e non riconoscibile.

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo