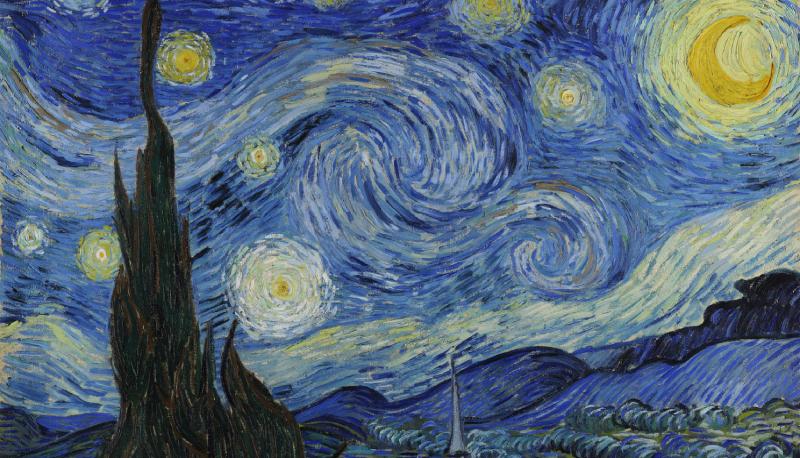

Vi proponiamo un esempio di come svolgere il colloquio a partire da un quadro contenuto tra i materiali proposti dalla commissione, come la famosissima 'Notte stellata' di Vincent Van Gogh.

Storia dell’arte

Realizzato nel 1889, questo quadro rappresenta uno scorcio di paesaggio notturno di Saint-Remy-de-Provence.

In questo dipinto è possibile vedere una vasta gamma di colori e di sfumature dello stesso colore come i blu e azzurri delle ombre notturne e il giallo della luce della luna, delle stelle e delle finestre delle case che illuminano il villaggio. L’elemento che occupa gran parte del quadro, e che gli conferisce lo stesso titolo, rimane comunque il cielo in cui si nasconde l’inquietudine dell’autore.

Il cielo infatti rappresenta uno spazio aperto in opposizione a quello in cui Van Gogh realizzò il dipinto: in quegli anni il pittore, a seguito del taglio del proprio orecchio, accettò di farsi ricoverare in una clinica a Saint-Remy-de-Provence. E proprio in una stanza del manicomio realizzò la sua ‘Notte stellata’, pur non riprendendo fedelmente il paesaggio che dalla sua finestra riusciva a scorgere, ma manipolandolo secondo il proprio estro.

Ciò che emerge dal dipinto è una solitudine assoluta, senza conforto di un animo inquieto che non guarda al cielo in maniera idilliaca quanto invece come un elemento naturale che rimanda al mistero dell’universo, scegliendo appunto la veste notturna per accentuare questo aspetto.

Letteratura italiana

‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ è il celebre e ultimo verso del canto XXXIII del Paradiso, posto in chiusura della Divina Commedia. Dopo la visione di Dio infatti il poeta fiorentino riesce a sentire un amore profondo che è lo stesso che ha creato l’universo e non smette di dargli impulso: è raggiunto anch’egli dall’amore di Dio.

Il verso è insomma una perifrasi, una delle tante presenti nella Commedia, con cui Dante si riferisce a Dio non nominandolo esplicitamente. È il principio che anima l’universo e le stelle se da una parte vengono animate da Dio, dall’altra si muovono e ruotano per prendere parte al movimento di Dio e per essere in completa armonia con l’intero universo: la comunione tra l’Essere e il Mistero è assoluta, non c’è più alcuna divisione e questo verso posto in chiusura, suggella proprio questa completa fusione.

Questo importante verso è stato inoltre il modello per tutta quella poesia d’amore occidentale che spesso ha visto affinità tra l’amore e l’orizzonte cosmologico e stellare.

Scienze della Terra

Un collegamento interessante per Scienze della Terra potrebbero essere appunto le stelle che scorgiamo sul quadro.

Una stella è corpo celeste che brilla di luce propria. Ognuna, dotata di una specifica massa, nel proprio nucleo produce energia attraverso processi di fusione nucleare. Tutte differiscono per dimensione e per questo si possono classificare in nane brune, supergiganti e ipergiganti.

Le stelle possono presentarsi in sistemi costituiti dall’unione di due (stelle binarie) o con più componenti detti sistemi multipli, tenuti insieme dalla forza di gravità.

Raggruppamenti di stelle miste a nubi di gas e polveri, prendono il nome di galassie.

La stella più vicina alla Terra è il Sole, mentre la Luna non è una stella ma l’unico satellite naturale del nostro pianeta.

Storia

Le stelle erano un dei simboli adottati dai nazisti per identificare e tacciare gli ebrei nei campi di concentramento.

Tra le forme geometriche con triangoli e le lettere, altri simboli erano rappresentati proprio dalle stelle, in particolare la stella di David, emblema giudaico per eccellenza.

Queste etichette erano di stoffa e cucite nella divisa dei prigionieri per indicarne la categoria. La stella come già detto rappresentava la ‘categoria degli ebrei’ e a sua volta era distinta in vari colori che ne specificavano ulteriormente la sotto-categoria per distinguere di quale ‘tipo’ di ebrei si trattasse: rossa per i politici, verde per i criminali, blu per gli emigrati, viola per i testimoni di Geova, rosa per gli omosessuali, nera per gli asociali e infine nera marrone per gli zingari.

Fisica

Nel nucleo di ogni stella avvengono reazioni nucleari diverse in base alla massa e alla composizione chimica specifica di ognuna. In seguito a queste reazioni vengono creati nuovi elementi secondo un processo detto nucleosintesi stellare.

Le reazioni prevalenti sono quelle che prevedono la fusione di quattro nuclei di idrogeno ognuno dei quali si fonde per formarne uno di elio (due protoni e due neutroni).

La massa di questi nuovi nuclei di elio è minore rispetto a quella iniziale dei nuclei di idrogeno.

L’energia di legame nucleare inoltre produce energia che si può calcolare tramite la formula di Einstein riassunta dall’equazione massa-energia: E=mc².

Accedi a tutti gli appunti

Accedi a tutti gli appunti

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo

Tutor AI: studia meglio e in meno tempo